ACTUALITÉ

SOCIAL

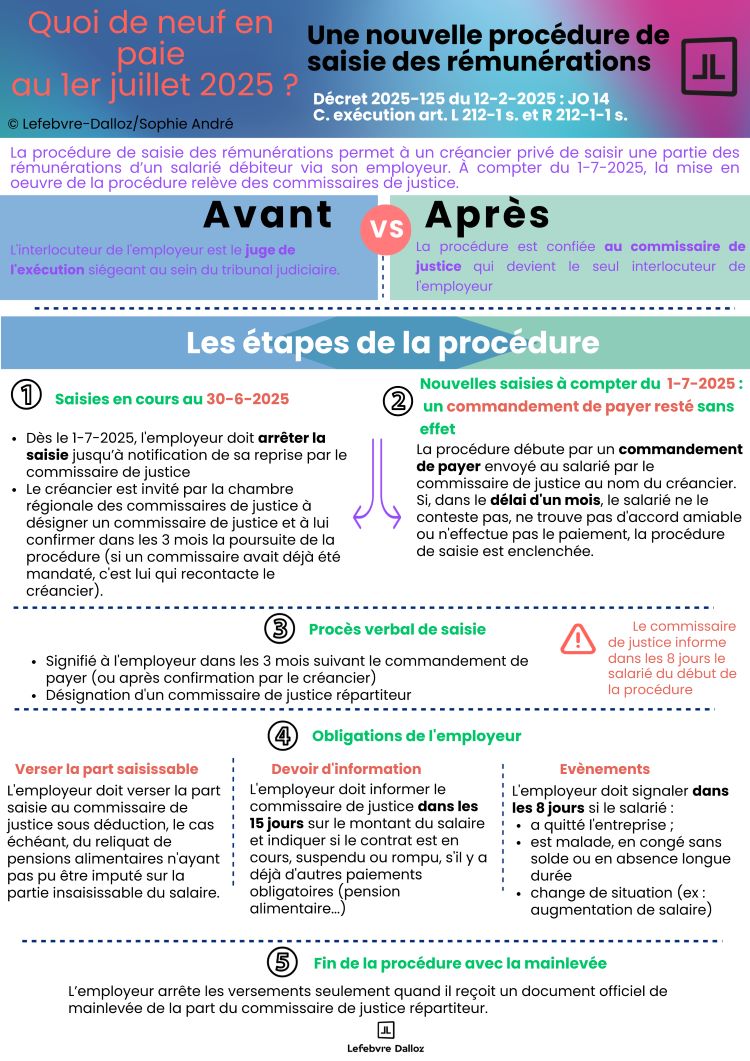

![[Infographie] Une nouvelle procédure de saisie des rémunérations à compter du 1er juillet 2025](https://artemis-paie.fr/wp-content/uploads/2025/07/quoi_de_neuf_en_paie_1-7-2025-saisies_remunerations_sa_pourflash_-750x675.jpg)

[Infographie] Une nouvelle procédure de saisie des rémunérations à compter du 1er juillet 2025

Les IJSS ne sont pas versées après le 6ème mois si l’assuré n’en a pas bénéficié auparavant

Pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), l’assuré doit justifier d’une activité professionnelle suffisante préalable à l’interruption de travail. Cette condition est distincte en fonction de la durée d’indemnisation de l’arrêt de travail. En pratique, l’assuré doit remplir les conditions suivantes (CSS art. L 313-1) :

– Pour l’indemnisation des 6 premiers mois (CSS art. R 313-3, 1°) :

♦ avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au moins égales à 1 015 fois le Smic horaire dans les 6 mois civils précédents ;

♦ ou avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé dans les 3 mois civils ou 90 jours précédents ;

– Pour l’indemnisation après les 6 premiers mois (CSS art. R 313-3, 2) :

♦ avoir été affilié depuis au moins 12 mois ;

♦ et avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au moins égales à 2 030 fois le Smic horaire dans les 12 mois civils précédents ou avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé dans les 12 mois civils ou 365 jours précédents.

A noter : Ces conditions s’imposent à tous les assurés. Toutefois, des dispositions particulières ou dérogatoires sont prévues pour certains assurés (professions à caractère saisonnier ou discontinu, journalistes, VRP etc.).

Ces conditions s’apprécient au jour de l’interruption du travail (CSS art. R 313-1).

Un assuré peut-il bénéficier du versement des IJSS après le 6ème mois d’interruption du travail alors qu’il n’en a pas bénéficié durant les 6 premiers mois ? C’est la question à laquelle répond la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2025 (pourvoi n° 22-24.259).

En arrêt de travail depuis le 4 novembre 2016, un assuré a sollicité le versement des IJSS auprès de la CPAM qui le lui a refusé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour y avoir droit. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande de versement des IJSS après le 6ème mois d’arrêt de travail.

La cour d’appel l’a débouté de sa demande soutenant que l’application de l’article R 313-3, 2°, relatif au versement des IJSS après le 6ème mois, est subordonnée à l’ouverture initiale du droit à l’indemnisation. L’assuré s’est pourvu en cassation estimant pouvoir bénéficier des IJSS après le 6ème mois d’arrêt de travail, même s’il n’en avait pas bénéficié auparavant. Selon lui, les conditions d’octroi des IJSS pendant ces deux périodes sont indépendantes l’une de l’autre et aucune disposition ne subordonne le droit au versement des IJSS après le 6ème mois d’arrêt de travail à la condition d’avoir bénéficié de ces indemnités durant les 6 premiers mois.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’assuré et confirme la décision d’appel. L’assuré qui ne remplit pas les conditions de l’article R 313-3, 1°, pour le bénéfice des IJSS durant les 6 premiers mois suivant l’interruption de travail, ne peut pas obtenir le bénéfice de ces mêmes IJSS après le sixième mois d’incapacité de travail, quand bien même il remplirait les conditions de l’article R 313-3, 2°. Il convient donc de se placer au jour de l’interruption du travail pour apprécier si l’assuré a droit au bénéfice des IJSS au cours des 6 premiers mois mais également après cette période.

En l’espèce, au 4 novembre 2016, date de l’arrêt de travail initial, l’assuré ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit aux IJSS, dès lors il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des IJSS pour la période postérieure au 6e mois d’arrêt de travail. En conclusion, pour bénéficier des IJSS au-delà du 6e mois d’arrêt de travail, l’assuré doit justifier d’une condition d’activité et d’une condition d’affiliation, appréciée au jour de l’interruption du travail, auxquelles s’ajoute la condition d’avoir bénéficié d’une indemnisation des IJSS au cours des 6 premiers mois.

Les pourboires centralisés par l’employeur et reversés aux salariés sont soumis à cotisations

L’Urssaf a, à l’occasion d’un contrôle, réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les sommes versées à titre de pourboire par la clientèle d’un hôtel. La société d’exploitation de l’hôtel conteste le bien-fondé du redressement.

La cour d’appel la déboute de sa demande. Elle relève que lorsqu’un client de la société, ne disposant pas d’espèces, veut régler un pourboire, la facture de la prestation y donnant lieu est, à sa demande, majorée du montant qu’il fixe, lequel est soit porté sur le compte de sa chambre, soit réglé immédiatement par carte bancaire. La cour d’appel constate par ailleurs que les pourboires ainsi laissés par les clients sont collectés et enregistrés sur un compte d’attente de transit, avant d’être reversés aux salariés pour la part de pourboires leur revenant, sans que ces sommes ne soient soumises à cotisations et à contributions sociales.

Elle en déduit que ces sommes, qui ont été remises à la société par des tiers, à l’occasion du travail de ses salariés, et qu’elle leur a reversées en sa qualité d’employeur, en organisant leur répartition par les responsables de service, devaient être assujetties à cotisations par la société.

La Cour de cassation (pourvoi n° 23-13.543) approuve la décision des juges du fond. Pour elle, les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients à destination du personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales dès lors qu’elles sont remises à l’employeur pour qu’il les reverse au personnel.

A noter : Lorsque les pourboires sont centralisés par l’employeur, leur montant doit être ensuite intégralement reversé aux salariés. A défaut, l’employeur s’expose aux peines prévues pour le délit de travail dissimulé par dissimulation de travail salarié (Cass. crim. 1-12-2015 n° 14-85.480).

En principe, les pourboires entrent dans l’assiette des cotisations sociales. Toutefois, des règles particulières s’appliquent en fonction des modalités de versement des pourboires.

Lorsque les pourboires sont perçus directement par le salarié, les cotisations sont assises sur la seule rémunération réelle versée par l’employeur, compte étant tenu, le cas échéant, du Smic ou du salaire minimum conventionnel, la formule conduisant ainsi, en pratique, à exclure les pourboires de l’assiette, faute pour l’employeur d’en connaître le montant (Cass. soc. 5-3-1969 n° 67-12.990). Toutefois, l’employeur doit réintégrer le montant des pourboires dans la rémunération de chacun des salariés soumise à cotisations lorsqu’il connait le montant des sommes en jeu.

La collecte des pourboires peut être également opérée par l’employeur, soit qu’ils fassent l’objet d’un pourcentage obligatoirement ajouté à la note des clients, soit qu’ils soient centralisés avant répartition de leur produit entre les salariés intéressés. Dans ce cas, l’employeur doit réintégrer le montant des pourboires dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, y compris lorsque la répartition des sommes perçues auprès de la clientèle est opérée selon des modalités qui, tout en échappant au pouvoir de l’employeur, sont néanmoins connues de celui-ci.

A noter : Les pourboires font l’objet d’une mesure d’exonération fiscale et sociale : initialement instituée pour les années 2022 et 2023 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 5), la mesure a été reconduite pour les années 2024 (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 28) et 2025 (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 7).

Boss apprentis : le régime social antérieur s’applique aux contrats conclus avant le 1er mars 2025 mais qui débutent après

Dans une information publiée en avril dernier, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) précisait que pour les apprentis ayant conclu un contrat dont le premier jour d’exécution a eu lieu avant le 1er mars 2025, une exonération de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle s’applique à leur rémunération dans la limite de 79 % du Smic, et la totalité de leur rémunération est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS.

Cela signifiait que pour les contrats conclus avant le 1er mars, mais dont le premier jour d’exécution était postérieur à cette date, il convenait d’appliquer le nouveau régime social prévu par la loi 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (exonération de cotisations salariales dans la limite de 50 % du Smic et assujettissement à CSG et CRDS pour la fraction de la rémunération supérieure à 50 % du Smic).

Dans une nouvelle mise à jour datée du 3 juillet 2025 (Boss- Exo. Apprenti § 110), le Boss revient sur cette interprétation en indiquant qu’il est possible de maintenir les modalités d’assujettissement en vigueur avant la publication de la LFSS aux rémunérations des apprentis dont le contrat a été conclu avant le 1er mars 2025 et qui débute après cette date.

Ainsi, pour les apprentis ayant conclu (date de signature faisant foi) avec leur employeur un contrat d’apprentissage avant le 1er mars 2025 et dont le premier jour d’exécution intervient à compter de cette même date :

– une exonération de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle s’applique à leur rémunération dans la limite de 79 % du Smic ;

– la totalité de leur rémunération est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS.

A noter : Cette nouvelle interprétation semble plus correspondre à l’esprit de la loi qui précisait que le nouveau régime social applicable aux apprentis s’appliquait aux contrats conclus à compter du 1er mars 2025 (LFSS, article 23, II).

Les députés adoptent le projet de loi seniors

Jeudi 3 juillet, en fin d’après-midi, les députés ont achevé l’examen du projet de loi transposant les accords nationaux interprofessionnels relatifs à l’emploi des seniors, au dialogue social, à l’assurance chômage et aux transitions professionnelles. Une trentaine d’amendements ont été adoptés. Nous détaillons les changements apportés par les députés.

Les partenaires sociaux ont réussi à finaliser un accord sur les transitions professionnelles dans les temps, permettant au gouvernement d’en introduire les principales dispositions dans le projet de loi par amendements.

Premier changement notable : la refonte des entretiens professionnels. Renommés « entretiens de parcours professionnel », ces rendez-vous obligatoires voient leur rythme modifié. Là où la loi actuelle impose un entretien tous les deux ans, complété par un bilan tous les six ans, le nouveau dispositif prévoit un espacement à quatre ans pour l’entretien classique et à huit ans pour le rendez-vous bilan.

Cette réforme, inscrite à l’article 3 du projet de loi, s’accompagne d’une attention particulière portée aux nouveaux arrivants. Tout salarié fraîchement embauché bénéficiera désormais d’un premier entretien de parcours professionnel dans l’année suivant son recrutement. Ce dernier sera conduit par un supérieur hiérarchique.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, un soutien spécifique est prévu. Les salariés pourront s’appuyer sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) de proximité pour préparer cet entretien tandis que les employeurs bénéficieront de l’expertise de leur opérateur de compétences (Opco). Un accompagnement par un organisme externe reste également possible dès lors qu’un accord de branche ou d’entreprise le prévoit.

L’innovation la plus marquante du texte réside dans la création d’une « période de reconversion à l’initiative de l’entreprise », prévue à l’article 10. Cette mesure fusionne deux dispositifs existants : « Transitions collectives » et « Pro-A ». L’objectif affiché est d’offrir aux salariés une voie d’accès simplifiée vers une certification professionnelle, un certificat de qualification professionnelle ou des blocs de compétences.

Le financement de cette période de reconversion sera assuré par l’Opco mais le salarié aura la possibilité de mobiliser son compte personnel de formation (CPF). Les modalités diffèrent selon le type de reconversion : 50 % des droits acquis peuvent être utilisés pour une reconversion interne, contre 100 % pour une reconversion externe.

Dans les deux cas, un accord écrit est nécessaire afin d’organiser les modalités de la période de reconversion, notamment la durée.

Le législateur a repris les garde-fous arrêtés par les partenaires sociaux. Les bénéficiaires de ce dispositif conservent un droit de retour dans leur entreprise d’origine pendant toute la durée de la période d’essai dans leur nouvelle structure. A l’issue de cette période, deux options s’offrent à eux : réintégrer leur entreprise d’accueil ou voir leur contrat initial rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle.

De plus, les entreprises de 300 salariés et plus doivent disposer d’un accord collectif pour encadrer cette période de reconversion tandis que pour les entreprises entre 50 et 299 salariés, il sera possible de se fonder sur une décision unilatérale de l’employeur, en cas d’échec de la négociation préalable. Pour les entreprises de moins de 50 employés, le dispositif pourra être mis en place unilatéralement sans obligation de négociation préalable.

Le projet de loi redéfinit également la gouvernance du système, avec deux articles additionnels, insérés après l’article 10.

Le pilotage des dispositifs de reconversion et de transition reposera désormais sur un double mécanisme. D’une part, un espace stratégique quadripartite réunira les partenaires sociaux (représentants des salariés et des employeurs), les régions et l’Etat. Cette instance aura pour mission de favoriser la coordination entre les différents acteurs et de mettre à disposition les analyses, indicateurs et données nécessaires au bon fonctionnement du système.

D’autre part, l’association Certif pro (association nationale pour la certification paritaire interprofessionnelle et l’évolution professionnelle) verra ses missions considérablement renforcées. Elle devra notamment animer le réseau des 18 associations Transition pro (ATPro), définir les orientations nationales en matière de financement des projets de transition professionnelle, contribuer aux travaux sur le conseil en évolution professionnelle et veiller au bon fonctionnement du système d’information.

Enfin, l’article 3 du projet de loi introduit dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) mise à disposition du CSE de l’entreprise un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens de parcours professionnels.

L’article 2 du projet de loi instaure une obligation de négocier sur les salariés expérimentés au niveau des branches professionnelles et des entreprises d’au moins 300 salariés.

Les députés ont enrichi la négociation (items en gras).

La négociation devra ainsi porter sur (sauf dispositions conventionnelles spécifiques) :

- le recrutement de ces salariés ;

- leur maintien dans l’emploi ;

- l’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;

- la transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences ;

- la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;

- l’organisation et les conditions de travail.

Les deux thèmes ainsi ajoutés étaient auparavant mentionnés dans la rubrique des thèmes optionnels ci-dessous.

D’autres sujets pourront y être ajoutés :

- le développement des compétences et l’accès à la formation ;

- les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

- les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ;

- les modalités de management du personnel.

S’agissant de la négociation d’entreprise, les députés y ont également ajouté l’obligation pour l’employeur d’examiner la possibilité de mobiliser le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (Fipu).

Le projet de loi prévoit de mieux lier la visite médicale de mi-carrière du salarié avec l’entretien de parcours professionnel, afin que celui-ci constitue un bilan incluant les aspects relatifs aux préconisations du médecin du travail, ses compétences, ses qualifications, sa formation, ses souhaits de mobilité, aux actions de prévention de la désinsertion et de l’usure professionnelles.

Un débat a eu lieu sur l’étendue d’information de l’employeur sur l’état de santé du salarié. En commission des affaires sociales, les députés avaient adopté un amendement visant à préciser que l’employeur ne pourra pas avoir accès aux informations issues de la visite médicale de mi-carrière, même pour préparer l’entretien de mi-carrière qui doit avoir lieu dans les deux mois suivants.

En séance publique, un ajustement rédactionnel a été adopté afin d’indiquer que l’employeur ne pourra pas accéder aux seules « données de santé du salarié ». « Si l’employeur ne doit pas avoir accès aux données médicales qui relèvent du secret professionnel et de la déontologie de tout médecin quelle que soit sa spécialité, mentionner l’impossibilité pour l’employeur d’accéder aux « résultats de la visite » est susceptible de prêter à confusion et l’empêcher juridiquement d’avoir accès aux mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou aux mesures d’aménagement du temps de travail éventuellement proposées par écrit par le médecin du travail à la suite de la visite, après échange avec le salarié et l’employeur », a précisé Stéphane Viry, l’un des rapporteurs du texte dans l’exposé des motifs de son amendement.

Le projet de loi renforce l’encadrement des motifs de refus de l’employeur saisi d’une demande de passage à temps partiel ou à temps réduit dans le cadre de la retraite progressive. « La justification apportée par l’employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des tensions pour y procéder sur le poste concerné ». La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avait entendu supprimer l’adverbe « notamment », rétabli en séance publique. « Cette justification doit rendre compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné. Mais cela n’a pas vocation à être exhaustif et la justification peut être enrichie d’autres éléments », a ainsi expliqué Nicolas Turquois, le second rapporteur du projet de loi dans l’exposé des motifs de son amendement.

Enfin, les députés ont introduit une partie de l’avenant finalisé par les partenaires sociaux sur le bonus-malus afin de lui donner la base légale nécessaire. Le 1° de l’article L.5422-12 du code du travail est ainsi complété afin d’ajouter dans les motifs de fin de contrat exclus du calcul du taux de séparation d’une entreprise les licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle et les licenciements pour faute grave ou faute lourde.

Le projet de loi doit désormais être examiné en commission mixte paritaire (CMP) mardi 8 juillet, avant une lecture des conclusions le 10 juillet au Sénat. La date de lecture à l’Assemblée nationale n’est pour l’heure pas connue mais elle doit avoir lieu au plus tard le 11 juillet, date à laquelle prend fin la session extraordinaire du Parlement.

Licencier après l’homologation d’une rupture conventionnelle n’exonère pas du paiement de l’indemnité

Si le plus souvent la date de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail est fixée au lendemain du jour de l’homologation de la convention de rupture par l’administration, les parties peuvent néanmoins convenir d’une date de rupture ultérieure, comme les dispositions de l’article L.1237-13 du code du travail le permettent.

Mais, dans l’intervalle entre l’homologation de la convention et la date de la rupture prévue, différents évènements peuvent venir affecter le contrat de travail. C’est ainsi que, dans un arrêt du 25 juin 2025 destiné à être publié au bulletin de ses chambres civiles, la Cour de cassation se prononce sur les conditions et les effets du licenciement prononcé au cours de la procédure de rupture conventionnelle.

En l’espèce, le 15 janvier 2018, un directeur commercial signe une convention de rupture qui prévoit le versement d’une indemnité spécifique de rupture s’élevant à 68 000 euros et fixe la date de la rupture de son contrat de travail au 30 juin suivant. Quelque temps après l’homologation de cette convention par l’administration, il est licencié pour faute grave, donc sans préavis ni indemnités, en raison d’agissements de harcèlement sexuel.

Son employeur refuse de lui verser l’indemnité convenue dans le cadre de la rupture conventionnelle. Il estime que la convention de rupture ne produit aucun effet en raison du licenciement.

Le salarié décide de saisir le conseil de prud’hommes, notamment d’une demande en paiement de cette somme.

En appel, les juges du fond le déboutent de cette demande et jugent que la rupture conventionnelle est non avenue, car le licenciement a rompu le contrat de travail avant la date d’effet de la convention de rupture.

Pour la Cour de cassation, qui casse l’arrêt d’appel au visa des articles L.1237-11, L.1237-13 et L.1237-14 du code du travail, en l’absence de rétractation de la convention de rupture, l’employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.

Toutefois, elle estime que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention. En effet, le licenciement n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle. Il a seulement pour conséquence, s’il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d’effet prévue par les parties dans la convention.

► A notre avis La Haute Juridiction énonce ici une solution nouvelle, qui s’inscrit toutefois pleinement dans sa jurisprudence. Elle a en effet estimé qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période (arrêt du 6 octobre 2015). De plus, elle a déjà jugé, s’agissant d’un salarié décédé après la date d’homologation mais avant la date de rupture du contrat de travail, que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention (arrêt du 11 mai 2022).

Dans l’arrêt du 25 juin 2025, en ne permettant pas au salarié d’exécuter son contrat de travail jusqu’au terme convenu dans la convention de rupture, la Cour de cassation porte atteinte à la force obligatoire du contrat (article 1103 du code civil). Elle vient cependant garantir l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction, dont le pouvoir de licencier est un des attributs.

On retiendra surtout que l’employeur peut licencier le salarié pour faute grave dès l’expiration du délai de rétractation pour des manquements survenus ou révélés après l’expiration de ce délai, mais que, s’il prononce le licenciement postérieurement à l’homologation de la convention, il est redevable du paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle. Le licenciement pour faute grave reste ainsi assez « théorique » puisque le salarié ne perd pas son indemnité de rupture.

Soutien prolongé aux victimes du cyclone Chido

Le gouvernement annonce la prolongation jusqu’au 30 septembre 2025 de deux mesures de soutien exceptionnelles pour les entreprises et les salariés durement touchés par les conséquences économiques du cyclone Chido à Mayotte. Il s’agit du maintien de l’activité partielle à taux majorés et de la prolongation des droits à l’assurance chômage (ARE, ASS, ATI) pour les demandeurs d’emploi en fin de droits.

L’employeur ne peut pas imposer au salarié itinérant un changement de secteur géographique

La mutation d’un salarié dont le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité nécessite son accord si elle implique un changement de secteur géographique (arrêt du 3 mai 2006 ; arrêt du 17 février 2021).

Par conséquent, l’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir de direction, déplacer le salarié sur un autre site d’activité à l’intérieur du même secteur géographique que le lieu de travail initial (arrêt du 16 décembre 1998 ; arrêt du 4 mars 2020).

► La mention dans le contrat de travail du lieu d’exécution du travail n’a qu’une valeur informative, sauf si une clause claire et précise indique que le salarié exécutera son travail exclusivement sur ce lieu (arrêts du 3 juin 2003 n° 01-40.376 et 01-43.573 ; arrêt du 15 mars 2006).

Par exception, l’employeur peut imposer au salarié un déplacement occasionnel en dehors de son secteur géographique, à condition qu’il soit justifié par l’intérêt de l’entreprise, dans deux circonstances :

- soit lorsque ce déplacement est justifié par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible (arrêt du 3 février 2010) ;

- soit lorsque la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique (arrêt du 22 janvier 2003 ; arrêt du 23 octobre 2024).

La deuxième hypothèse concerne le salarié itinérant, rattaché au siège d’une entreprise ou à un établissement, mais dont les missions impliquent un certain nombre de déplacements, y compris en dehors de son secteur géographique d’activité. La jurisprudence prend en compte les spécificités d’un tel emploi : les déplacements du salarié constituent un changement de ses conditions de travail, et non une modification de son contrat qu’il pourrait légitimement refuser.

► Le contrat de travail d’un salarié itinérant peut d’ailleurs stipuler que les déplacements de l’intéressé s’inscrivent dans le cadre habituel de son activité (arrêt du 29 janvier 2025).

La flexibilité du salarié itinérant n’autorise cependant pas l’employeur à modifier le périmètre habituel d’exercice de ses fonctions et à déplacer son activité dans une autre région. C’est ce principe que rappelle, ici, la Cour de cassation.

L’employeur soutenait que, compte tenu de la nature itinérante de l’emploi occupé par le salarié, le déplacement de son activité dans la région Grand-Est relevait de son pouvoir de direction. La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, qui a considéré que le changement d’affectation proposé au salarié était pérenne, et non temporaire (ce qui aurait été possible en application de la jurisprudence précitée). Par conséquent, cette modification unilatérale du secteur géographique d’activité du salarié ne constituait pas un simple changement de ses conditions de travail, mais bien une modification de son contrat de travail.

L’employeur a donc manqué à ses obligations en imposant cette modification au salarié, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.

La Cour de cassation a déjà appliqué ce principe à un salarié, directeur régional exerçant son activité dans le secteur sud-ouest du territoire français, qui s’était vu imposer par l’employeur le déplacement de son activité dans le secteur sud-est (arrêt du 17 février 2021).

Le taux de la cotisation AGS est maintenu à 0,25 % au 1er juillet 2025

Le conseil d’administration de l’AGS qui s’est tenu le 26 juin 2025 a décidé de maintenir le taux de la cotisation à 0,25 % à compter du 1er juillet 2025.

Cette décision reflète l’engagement du régime « à stabiliser les charges financières des entreprises tout en assurant une gestion efficace de la protection sociale et de l’accompagnement des entreprises en difficulté », indique l’AGS.

Davantage de protection pour tous les salariés engagés dans un parcours de PMA ou d’adoption

La loi du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail a été publiée avant-hier au Journal officiel. Elle étend la protection contre les discriminations dont bénéficiaient déjà les femmes engagées dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) à tous les salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption et renforce cette protection. Elle étend en outre le périmètre des personnes pouvant bénéficier d’autorisations d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux ou administratifs nécessaires à la poursuite d’un projet parental.

► Rappelons que ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de l’ancienneté dans l’entreprise (article L.1225-16 du code du travail).

Actuellement, les salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à l’article L.2141-2 du code de la santé publique bénéficient de la protection prévue aux articles L.1225-1, L.1225-2 et L.1225-3 du code du travail accordée aux femmes enceintes (article L.1225-3-1 du code du travail). Il en résulte que :

- il est interdit à l’employeur de prendre en considération le fait qu’une femme bénéficie d’une assistance médicale à la procréation pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou pour prononcer une mutation d’emploi, sauf affectation temporaire si son état de santé médicalement constaté l’exige, en cas de travail de nuit ou d’exposition à des risques particuliers. Il lui est donc interdit de rechercher ou faire rechercher toutes informations sur ce sujet ;

- la femme candidate à un emploi ou salariée peut ne pas révéler qu’elle bénéficie d’une telle assistance, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à sa protection ;

- en cas de litige relatif aux deux premiers points et lorsqu’un doute subsiste, le doute profite à la salariée.

La loi modifie l’article L.1225-3-1 du code du travail afin d’étendre cette protection, jusqu’alors réservée aux seules salariées, à tous les salariés, femmes ou hommes, engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ainsi qu’à tous ceux engagés dans une procédure d’adoption.

La loi rend, en outre, applicable à ces mêmes salariés la protection contre les discriminations prévue à l’article L.1142-1 du code du travail relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, il est désormais interdit de :

- faire référence dans une offre d’emploi au parcours de PMA ou d’adoption, cette interdiction étant applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

- refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération de son engagement dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption ;

- prendre, en considération de ce même engagement, toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

L’article L.1225-3-1 du code du travail est complété en ce sens.

► On relèvera que l’article 1 de la loi a profondément évolué par rapport à sa rédaction initiale. Il prévoyait en effet initialement de modifier l’article L.1132-1 du code du travail relatif au principe de non-discrimination et l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit européen dans le domaine de la lutte contre les discriminations pour y ajouter la mention explicite du « projet parental » comme motif interdit de discrimination. Toutefois, ce texte a été amendé au stade de l’examen en commission à l’Assemblée nationale. Il ressort en effet de l’exposé sommaire de l’amendement que les auditions conduites par la rapporteure, de même que les contributions qui lui ont été adressées, ont permis de souligner l’importance de renforcer la protection de toutes les personnes engagées dans un projet parental, dans le cadre professionnel, mais sans nécessairement créer un nouveau critère de discrimination tel que proposé dans l’écriture initiale de la proposition de loi. En effet, l’article L.1132-1 du code du travail protège les salariés contre les discriminations au travail, notamment pour des motifs liés au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité du genre, à la situation de famille, à la grossesse ou à l’état de santé. En outre, préciser les motifs de discrimination tend à restreindre le champ d’application, et peut entraîner des interprétations a contrario, finalement défavorables aux requérants.

L’article L.1225-16 du code du travail prévoit actuellement que :

- la salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation peut s’absenter pour les actes médicaux nécessaires ;

- le conjoint salarié de la femme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a également droit à une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum.

L’article 2 de la loi étend le périmètre des salariés susceptibles de bénéficier de ces autorisations d’absences. Ainsi, les autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre du parcours de PMA sont étendues à tous les salariés, femmes ou hommes. Celles allouées jusqu’à présent au conjoint de la femme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation le sont au conjoint de l’homme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation.

► L’article 2 de la loi a été introduit par un amendement au stade de l’examen en commission à l’Assemblée nationale. Celui-ci proposait, selon son exposé sommaire, de dégenrer les alinéas 2 et 3 de l’article L.1225-16 du code du travail relatifs aux autorisations d’absence dans le cadre d’une PMA afin de permettre aux hommes d’en bénéficier lorsqu’ils doivent faire l’objet d’examens médicaux, d’interventions ou de traitement en lien avec l’assistance médicale à la procréation, et à leur compagne de les accompagner le cas échéant. En effet, le droit actuel traite les hommes comme de simples accompagnants de leur compagne au cours du processus de PMA. Or, dans la mesure où 30 % des infertilités sont d’origine masculine, ils peuvent être amenés à recevoir des traitements médicaux, et donc à s’absenter de leur travail en dehors des examens auxquels ils peuvent accompagner leur conjoint(e).

Enfin, l’article L.1225-16 du code du travail est complété d’un nouvel alinéa prévoyant que les salariés engagés dans une procédure d’adoption bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L.225-2 du code de l’action sociale et des familles. Un décret déterminera le nombre de ces autorisations.