ACTUALITÉ

SOCIAL

Demande d’autorisation de travail d’un ressortissant étranger (hors UE et EEE) : la liste des pièces à fournir est modifiée

Un arrêté du 3 janvier 2025, paru au Journal officiel le 11 janvier, modifie la liste des pièces devant être fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de travail pour un ressortissant étranger hors UE/EEE, résidant ou non en France. Elle renforce notamment les exigences lorsque la situation de l’emploi peut être opposée à l’employeur. Celui-ci devra également fournir une attestation, datée de moins de six mois, prouvant qu’il est à jour de ses contributions et cotisations sociales. Dans le cadre de l’embauche de travailleurs saisonniers, il devra en outre justifier de l’existence d’un logement décent.

Cette liste était précédemment fixée par arrêté du 1er avril 2021.

La liste des cas dans lesquels une autorisation de travail n’est pas exigée est fixée par l’article R. 5221-2 du code du travail.

L’arrêté du 3 janvier couvre plusieurs cas de figure :

- les travailleurs étrangers résidant à l’étranger et embauchés par contrat de travail (CDD ou CDI) par un employeur établi en France ;

- les travailleurs étrangers résidant à l’étranger et mis à disposition d’une entreprise établie en France dans le cadre d’un détachement (conformément à l’article L. 1262-1 du code du travail), d’une mission de travail temporaire (conformément à l’article L. 1262-2 du code du travail) ou d’un prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif (en vertu de l’article L. 8241-2 du code du travail) ;

- les travailleurs étrangers résidant en France et embauchés par contrat de travail (CDD ou CDI) par un employeur établi en France ;

- les travailleurs étrangers résidant en France et mis à disposition d’une entreprise établie en France dans le cadre d’un détachement, d’une mission de travail temporaire ou d’un prêt de main d’oeuvre à but non lucratif ;

- les travailleurs étrangers en emploi saisonnier, qu’il s’agisse d’une demande initiale ou d’une demande concernant un travailleur bénéficiant déjà d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Travailleur saisonnier » ;

- les étudiants étrangers bénéficiant d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant programme de mobilité » ;

- les demandeurs d’asile.

La demande d’autorisation est déposée en ligne, par téléservice, à la Préfecture du lieu d’implantation du siège social de l’entreprise. L’employeur doit fournir :

- une copie des pages relatives à l’état-civil et aux dates de validité du passeport ou du recto et du verso de la carte d’identité du ressortissant étranger ;

- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ;

- si l’emploi est proposé par un particulier employeur, une copie de son dernier avis d’imposition ;

- si l’employeur se fait représenter pour effectuer la demande d’autorisation, une copie du mandat dûment rempli et signé ;

- une attestation de versement, par l’employeur, de ses cotisations et contributions sociales à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.

La demande d’autorisation de travail est examinée à l’aune du poste à pourvoir et de la zone géographique considérée. Elle peut être rejetée si l’administration estime que le poste peut être pourvu par un demandeur d’emploi français, ressortissant d’un état de l’UE ou éventuellement hors UE mais disposant déjà d’une autorisation de travail. On dit dans ce cas que la situation de l’emploi est opposable à l’employeur. Pour « contrecarrer » cette opposabilité, celui-ci devra en outre fournir :

- une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) ;

- un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) et de sa publication pendant trois semaines consécutives dans les six mois précédant le dépôt de la demande ;

- un document établi par lui mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé.

► Certains secteurs d’activité rencontrant des difficultés particulières de recrutement bénéficient d’une dérogation pour recruter des salariés non européens sans se voir opposer la situation de l’emploi. La liste des métiers est fixée par arrêté et varie selon les régions. Le dernier arrêté en date (1er avril 2021) devrait être actualisé prochainement.

Pour le détachement, la mise à disposition dans le cadre d’une mission d’intérim ou le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif d’un ressortissant étranger ayant, au moment de la demande d’autorisation de travail, sa résidence habituelle hors de France, l’employeur, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil, qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, doit joindre les pièces suivantes à sa demande :

- une copie des pages relatives à l’état-civil et aux dates de validité du passeport ou des recto/verso de la carte d’identité du ressortissant étranger ;

- une copie de l’attestation de déclaration préalable de détachement, si elle est requise par la nature du détachement ;

- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect de ses conditions réglementaires d’exercice par l’employeur le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil, ou par le salarié ;

- si le détachement est réalisé pour le compte d’un particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ;

- si l’employeur, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil, se fait représenter pour demander l’autorisation de travail, une copie du mandat dûment rempli et signé ;

- une attestation de versement, par l’employeur, de ses cotisations et contributions sociales à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.

L’employeur doit joindre à sa demande :

- une copie recto/verso du ou des documents en cours de validité justifiant de la régularité de séjour du ressortissant étranger ;

- si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi (voir supra) :

– une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail);

– un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) et de sa publication pendant trois semaines consécutives dans les six mois précédant le dépôt de la demande ;

– un document établi par lui mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;

- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect de ses conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ;

- s’il s’agit d’un renouvellement de CDD identique à celui en cours ou d’un avenant à celui-ci, une copie de l’autorisation de travail initialement accordée ;

- si le ressortissant étranger dont le recrutement est envisagé est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant programme de mobilité » et a achevé son cursus en France, ou s’il possède un titre de séjour mention « Recherche d’emploi et création d’entreprise », les documents justifiant de sa qualification et de son expérience pour occuper le poste à pourvoir : copie des diplômes obtenus en France et à l’étranger, copie des attestations d’activité professionnelle ou des bulletins de paie, et CV de l’intéressé ;

- si l’emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ;

- si l’employeur se fait représenter pour effectuer la demande d’autorisation, le mandat dûment rempli et signé ;

- une attestation de versement, par l’employeur, de ses cotisations et contributions sociales à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.

Pour le renouvellement de l’autorisation de travail d’un ressortissant étranger résidant déjà en France pour une activité exercée dans le cadre d’un détachement, d’une mission de travail temporaire ou d’un prêt de main d’oeuvre à but non lucratif, l’employeur ou, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil, doit joindre à sa demande les pièces justificatives suivantes :

- une copie recto/verso du ou des documents en cours de validité justifiant de la régularité de séjour du ressortissant étranger ;

- une copie de l’attestation de déclaration préalable de détachement, si elle requise par la nature du détachement ;

- l’autorisation de travail initialement délivrée, en cas de prolongation de la mission ;

- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil, ou par le salarié ;

- si le détachement est réalisé pour le compte d’un particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ;

- si l’employeur, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil se fait représenter pour présenter la demande, une copie du mandat dûment rempli et signé ;

- une attestation de versement, par l’employeur, de ses cotisations et contributions sociales à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.

Qu’elle concerne un travailleur étranger « en introduction » ou bénéficiant déjà d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Travailleur saisonnier », la demande d’autorisation de travail doit comporter les éléments suivants :

- s’il s’agit d’une demande en introduction : une copie des pages relatives à l’état-civil et aux dates de validité du passeport du ressortissant étranger ou la copie recto/verso de sa carte d’identité ;

- si l’étranger bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en cours de validité, la copie du recto/ verso de ce titre ;

- si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi (hors renouvellement de l’autorisation de travail) :

– une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) ;

– un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) et de sa publication pendant trois semaines consécutives dans les six mois précédant le dépôt de la demande ;

– un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;

- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ;

- si l’emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ;

- si l’employeur se fait représenter pour présenter la demande d’autorisation, une copie du mandat dûment rempli et signé ;

- en cas de renouvellement d’un CDD identique à celui en cours, une copie de l’autorisation de travail initialement accordée ;

- une attestation de versement, par l’employeur, des cotisations et contributions sociales à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.

Dans les deux cas (introduction ou carte de séjour en cours), l’employeur devra garantir que le salarié saisonnier est logé dans des conditions décentes. Il doit ainsi fournir :

- une attestation sur l’honneur selon laquelle le salarié disposera d’un logement décent conformément aux dispositions applicables à sa typologie, ainsi que l’adresse précise de ce logement ;

- une copie du recto/verso de la pièce d’identité de l’employeur : carte nationale d’identité (CNI) ou carte de séjour ;

- une copie du contrat de travail, signé par l’employeur et le salarié, et correspondant à l’emploi pour lequel l’autorisation est demandée.

L’employeur sollicitant une autorisation de travail pour recruter un ressortissant étranger bénéficiant d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant programme de mobilité », n’ayant pas achevé son cursus au moment de la demande et dépassant la durée de travail autorisée par son titre du fait de l’activité salariée envisagée, doit joindre les pièces suivantes à sa demande :

- une copie recto/verso du titre de séjour du ressortissant étranger en cours de validité ;

- une copie du certificat de scolarité ou certificat d’inscription ou de la carte d’étudiant du ressortissant étranger en cours de validité ;

- en cas de renouvellement d’un CDD identique à celui en cours, une copie de l’autorisation de travail initialement accordée ;

- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ;

- si l’emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ;

- si l’employeur se fait représenter pour effectuer la demande, une copie du mandat dûment rempli et signé.

Pour recruter temporairement un ressortissant étranger demandeur d’asile en France relevant du 2° du II de l’article 5221-3 du code du travail, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail doit fournir les justificatifs suivants :

- une copie de l’attestation de demande d’asile de plus de six mois ;

- si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi :

– une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) ;

– un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) et de sa publication pendant trois semaines consécutives dans les six mois précédant le dépôt de la demande ;

– un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;

- s’il s’agit de renouveler un CDD identique à celui en cours, copie de l’autorisation de travail initialement accordée ;

- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ;

- si l’emploi est proposé par un particulier employeur, une copie de son dernier avis d’imposition ;

- si l’employeur se fait représenter pour effectuer la demande d’autorisation, une copie du mandat dûment rempli et signé ;

- une attestation de versement des cotisations et contributions sociales de l’employeur à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.

Ménopause : faut-il s’en préoccuper au travail ?

« Plus de 500 000 femmes entrent en ménopause chaque année, et près de 30 % des Français estiment que la ménopause a un impact négatif dans le cadre professionnel » : c’est ainsi que la docteure Véronique Laveix Echalier, gynécologue experte du GEMVI (groupe d’étude sur la ménopause et le vieillissement hormonal), a introduit une conférence sur la santé des femmes, au dernier salon Préventica à Lyon. Elle se base notamment sur une étude de la MGEN de 2023 dans laquelle 20 % des femmes ménopausées se disent freinées dans leur ambition professionnelle à cause de la ménopause et de son syndrome climatérique, et 87 % affectées par au moins un symptôme de la ménopause (*).

La ménopause est un arrêt des règles de plus de 12 mois, dans une période de vie entre 45 et 55 ans, avec ou sans symptômes, précise d’abord la docteure, reprenant la définition clinique de la ménopause (OMS).

« Certes, on connaît bien les bouffées de chaleur, le symptôme principal et certainement le plus gênant dans la ménopause, mais il y a plein de symptômes collatéraux, comme les sueurs nocturnes, les douleurs articulaires, etc. », détaille-t-elle. D’autres signes physiques possibles peuvent apparaître, tels que la prise de poids (principalement au niveau de la ceinture abdominale), des céphalées, des étourdissements ou vertiges, ou des troubles digestifs. Côté signes mentaux : des troubles du sommeil, des insomnies, une asthénie, une perte d’attention ou motivation, une irritabilité, une dépression nerveuse et une perte de mémoire peuvent survenir.

Mais « évidemment, il y a des femmes qui sont ménopausées du jour au lendemain » sans souci, rassure la médecin. Elle ajoute qu’il existe des solutions à tout, à condition de trouver « un gynécologue qui sache vous écouter et vous aider, parce qu’il y a de très bonnes thérapies ».

Ainsi, il est évident que certains troubles peuvent impacter la vie professionnelle. « Des patientes, me disent « le matin je me réveille fatiguée de la nuit », c’est un problème, surtout quand elles sont en activité professionnelle », témoigne la médecin. Selon elle, les employeurs ont besoin de ces femmes ménopausées, qui ont une expérience professionnelle significative.

Axelle Mourlet, chargée de prévention chez Auchan, explique avoir voulu travailler sur le sujet, notamment pour les hôtesses de caisse dont certaines subissaient des bouffées de chaleur.

La première action a été de réaliser un vidéo d’information. « Je pense qu’il est très important d’aborder le sujet, tant pour les femmes que pour les hommes, et de savoir ce qui se passe dans notre corps quand on est en période de ménopause. Et donc ce qui se passe dans le corps de son hiérarchique, sa collègue de travail, ses employés, pour mieux les accompagner au niveau de leur travail », explique-t-elle.

Pour Axelle Mourlet, l’objectif est que l’ensemble des collaborateurs soit formé à ces symptômes et aux impacts qu’ils peuvent avoir dans le travail.

De son côté Thibaut Fleury, directeur général du service de prévention et de santé au travail Efficience santé au travail, s’est aussi posé des questions en tant qu’employeur. Il a aussi sensibilisé à l’aide d’un webinaire informatif sur les solutions d’accompagnement avec du conseil personnalisé.

Selon lui, globalement dans les parcours professionnels, chacun peut être confronté à des situations de handicap, de ménopause ou des difficultés de santé. « Face à cela, l’objectif est d’avoir la capacité, « managérialement » parlant, d’être à l’écoute des collaborateurs et de prendre en considération ces phases de vie pour avoir une approche -même si le mot est galvaudé – bienveillante », conseille-t-il.

Le médecin du travail peut avoir un rôle de conseil et d’orientation individuelle, s’il est « bien formé, bien sensibilisé, il va être en capacité d’apporter une réponse et de réorienter vers un gynécologue ou un praticien adapté ». « Logiquement tout le monde va être satisfait parce que l’entreprise va retrouver un collaborateur qui sera sans doute moins absent et mieux focalisé sur le travail accomplir », conclut-il.

Axelle Mourlet abonde sur le rôle du médecin du travail. « Dans la grande distribution, on a des populations comme des employés de rayon qui s’éloignent du parcours de soin. Par exemple, des hôtesses de caisse m’ont dit qu’elles n’allaient plus chez le gynécologue. Le médecin du travail est extrêmement important parce qu’il peut orienter. Cela ramène des populations dans le parcours de soins. »

Les différents intervenants partagent donc l’idée qu’une sensibilisation en interne est utile pour que les managers ne soient pas démunis face à des situations qu’ils peuvent rencontrer. Mais l’entreprise doit-elle aller plus loin ? La réponse est moins évidente.

Mathilde Nême, fondatrice d’Omena, société commercialisant une application mobile sur la ménopause, questionne l’assemblée : « Est-ce que c’est le rôle dans l’entreprise d’aller jusqu’à proposer des solutions aux collaboratrices sur le lieu de travail pour les aider à gérer leurs symptômes de ménopause ? Certaines entreprises diraient que oui, d’autres diraient que non. Mais a minima, informer les femmes sur les traitements qu’elles peuvent demander à leur gynécologue ou sur les traitements qu’elles peuvent aborder avec le médecin du travail, c’est déjà faire un 1ᵉʳ pas pour les amener vers une solution qui peut les aider à régler leurs problématiques sur le lieu du travail ».

Elle reconnaît que certaines femmes estiment qu’il peut y avoir un risque. « Si on parle trop de ménopause, de nos symptômes, les gens pensent qu’on n’est pas capable de travailler et qu’on est tout le temps malade », se fait-elle l’écho. L’étude de 2023 montre aussi que la prise en compte de la ménopause dans le cadre du travail ne ferait pas l’unanimité auprès des Français : 44 % est pour, 39 % contre et 17 % ne sait pas. Les femmes, et en particulier celles qui sont ménopausées, se positionneraient plus en défaveur que le reste de la population française (46 % contre 39 %).

Mathilde Nême précise que lorsque des gynécologues interviennent en entreprise, ils indiquent bien que toutes les femmes ne sont pas symptomatiques. Elle estime qu’il est important d’être précis et de donner des chiffres. Et surtout d’en parler. « C’est en taisant les sujets qu’on les stigmatise, qu’on les rend tabou, alors qu’en en parlant, ça devient un sujet naturel », conclut-elle. Selon l’étude, 70 % des femmes salariées ne souhaitent pas évoquer les troubles liés à la ménopause auprès de leur employeur ou responsable hiérarchique. 35 % d’entre elles s’y opposent même totalement.

(*) Étude basée sur un échantillon de 1 500 personnes âgées de 18 ans et plus représentatif de la population française. En parallèle, un sur-échantillon de 500 femmes âgées de 45 à 60 ans a également été interrogé. Des interviews ont été réalisés en ligne du 7 au 19 septembre 2023.

Un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du cabinet d’expertise Syndex

La direction du cabinet d’expertise Syndex et les deux organisations syndicales représentatives, CFDT-F3C et la CGT, ont signé, le 2 décembre, un avenant de révision à son accord sur le temps de travail, à la suite d’un accord de méthode ratifié en juin 2023. Le texte prévoit une nouvelle organisation du temps du temps de travail, avec trois options possibles : un horaire hebdomadaire de 35 heures (7 heures en moyenne par jour) ; un horaire de 37h 30 (7,30 heures par jour en moyenne), donnant lieu à l’attribution de 15 jours de RTT ; un horaire hebdomadaire de 40 heures travaillées (8 heures travaillées en moyenne par jour), donnant lieu à l’attribution de 30 jours de RTT.

Par ailleurs, l’accord met en avant un suivi et une régulation « plus efficace » du temps de travail et de la charge de travail, à travers des outils de suivi dédiés et à l’investissement dans un nouveau système d’information RH. Enfin, il met en place un dispositif d’alerte actionnable par tous les salariés et prône un droit à la déconnexion, afin de « préserver la santé mentale » et « l’équilibre » des temps de vie des collaborateurs.

Présomption de démission : le Conseil d’État valide sous réserve

Instituée par la loi 2022-1598 du 21 décembre 2022 dite «Marché du travail» , la présomption de démission lorsqu’un salarié abandonne volontairement son poste est entrée en vigueur avec la publication d’un décret du 17 avril 2023 pris pour son application et immédiatement complété par un «questions-réponses» du ministère du travail.

Des recours en annulation contre le décret ou le questions-réponses ont été déposés devant le Conseil d’État notamment par l’association de chefs d’entreprises Le Cercle Lafay, la confédération FO, le syndicat patronal Alliance plasturgie et composites du futur, l’Unsa et la CGT. Ces organisations reprochaient au nouveau dispositif, en particulier, de fermer la porte au licenciement pour abandon de poste qui permettait aux salariés de bénéficier des allocations chômage.

Dans l’arrêt du 18 décembre 2024 (décision n° 473640), le Conseil d’État rejette ces demandes d’annulation tout en assortissant la mise en demeure de garanties d’information du salarié. Il lève ainsi une partie des incertitudes qui pesaient sur ce nouveau dispositif.

A noter : Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions légales conformes à la Constitution dès lors qu’elles ne s’appliquent qu’en cas d’abandon de poste volontaire, le salarié ne pouvant être réputé démissionnaire qu’après avoir été mis en demeure, et que la présomption, qui est simple, peut être renversée (Cons. const. 15-12-2022 n° 2022-844 DC).

Avant de présumer le salarié démissionnaire, l’employeur doit l’avoir mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, dans le délai qu’il fixe (C. trav. art. L 1237-1-1, al. 1 et R 1237-13, al. 1). Les requérants considéraient ces dispositions insuffisantes pour garantir le caractère volontaire de l’abandon de poste et estimaient que le décret aurait dû compléter les dispositions légales qu’il mettait en œuvre.

Le Conseil d’État estime que ce défaut de précisions ne rend pas le décret illégal. Il rappelle toutefois que la mise en demeure adressée par l’employeur en application des dispositions sur la présomption de démission a pour objet de s’assurer du caractère volontaire de l’abandon de poste du salarié, en lui permettant de justifier son absence ou de reprendre le travail dans le délai fixé par l’employeur. Dès lors, pour que la démission puisse être présumée, précise le juge administratif, le salarié doit nécessairement être informé, lors de la mise en demeure, des conséquences pouvant résulter de l’absence de reprise du travail sauf motif légitime justifiant son absence.

A noter : On peut s’interroger sur le degré de précision de l’information à donner au salarié : a minima, l’employeur doit indiquer au salarié, dans sa lettre de mise en demeure, qu’à défaut de motif légitime d’absence ou de reprise du travail, il sera présumé démissionnaire, et que son contrat de travail sera rompu à l’expiration du délai qui lui est imparti pour répondre. L’employeur doit-il détailler les conséquences de la démission sur le préavis, ou sur les droits à chômage du salarié par exemple ? Il peut y avoir intérêt, par prudence. Par ailleurs, bien que la procédure prévue dans la fonction publique en cas d’abandon de poste soit différente à plusieurs égards, signalons que le Conseil d’État a indiqué que le fonctionnaire doit être informé dans la mise en demeure du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire qu’il encourt (CE 11-12-1998 n°s 147511 et 147512 : Lebon p. 474).

Les requérants reprochaient au décret de ne pas faire bénéficier le salarié des garanties de la Convention 158 de l’OIT sur le licenciement, qui ne permet pas de priver un salarié licencié à la fois d’une indemnité de départ et de prestations d’assurance chômage.

Pour rejeter leur argumentation, le Conseil d’État rappelle que le champ d’application de la Convention 158 de l’OIT ne couvre que la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur et non les situations de démission volontaire. Il estime que si c’est bien l’employeur qui débute la procédure par l’envoi d’une mise en demeure, c’est en réalité le salarié, par son absence persistante sans justification, qui est à l’initiative de la rupture de la relation de travail. De plus, il rappelle que les textes prévoient que l’abandon de poste ne peut pas être considéré comme volontaire en cas de motif légitime (exercice du droit de retrait en cas de danger ou du droit de grève, raison médicale, refus d’exécuter une instruction contraire à la réglementation ou d’une modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, notamment), la présomption de démission ne pouvant donc pas jouer dans ces situations.

La durée du délai et son point de départ sont valables

Le délai imparti au salarié pour justifier son absence ou reprendre son poste ne peut pas être inférieur à 15 jours et commence à courir à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure (C. trav. art. R 1237-13, al. 1). Le Conseil d’État estime qu’en fixant ce délai minimum à 15 jours à compter de la date de présentation de la mise en demeure et non à compter de sa réception, le décret n’est entaché d’aucune illégalité.

Le Conseil d’État indique également que le décret n’avait pas à préciser si une procédure de licenciement pouvait être engagée par l’employeur quand les conditions de la présomption de démission sont remplies, dans la mesure où il ne fait que mettre en œuvre les dispositions relatives à la présomption de démission.

Certains des requérants demandaient également l’annulation du « questions-réponses » ou « Foire aux questions », mis en ligne sur le site internet du ministère du travail le 18 avril 2023, en même temps que la publication du décret. Ce document indiquait notamment que l’employeur qui désire mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste doit mettre en œuvre la procédure de présomption de démission et qu’il n’a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute. Le Conseil d’État, considère qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande dès lors que le « questions-réponses » a été retiré du site internet du ministère en juin 2023.

Allégements généraux de cotisations patronales : comment les calculer en 2025 ?

Les seuils d’application des allégements généraux n’étant pas réformés, au 1er janvier 2025 ils s’élèvent aux montants suivants pour un mois complet d’activité :

| Seuils d’éligibilité en 2025 | |||

| Réduction générale | Réduction du taux maladie | Réduction du taux famille | |

| Seuil de référence | 1,6 fois le Smic en vigueur | 2,5 fois le Smic applicable au 31-12-2023 | 3,5 fois le Smic applicable au 31-12-2023 |

| Seuil mensuel pour 35 h × 52/12 | 1, 6 × (11,88 × 35 × 52/12) = 2 882,88 € (*) |

2,5 × (11,52 × 35 × 52/12) = 4 368,00 € |

3,5 × (11,52 × 35 × 52/12) = 6 115,20 € |

| Seuil mensuel pour 151,67 h | 1, 6 × (11,88 × 151,67) = 2 882,94 € (*) | 2,5 × (11,52 × 151,67) = 4 368,10 € | 3,5 × (11,52 × 151,67) = 6 115,34 € |

(*) Montant valable jusqu’à la prochaine revalorisation du Smic.

La réduction générale s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) dans la limite d’un taux fixé chaque année par arrêté après publication des arrêtés de tarification des accidents du travail. Faute de parution de ces arrêtés, au 1er janvier 2025, ce taux limite demeure fixé à son montant en vigueur depuis le 1er janvier 2024, soit à 0,46 %.

A noter : Il sera modifié par arrêté, après le vote de la LFSS pour 2025 et publication des arrêtés de tarification des AT/MP pour 2025.

En conséquence, sauf taux particuliers de cotisations, le coefficient maximal demeure fixé comme suit pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à partir du 1er janvier 2025. Il sera modifié lors de la parution de l’arrêté fixant un nouveau taux limite pour la cotisation AT/MP ainsi qu’au 1er mai 2025, du fait de la baisse du taux de la cotisation patronale chômage à cette date.

| Situations | Fnal à 0,10 % | Fnal à 0,50 % |

| Cas général | 0,3194 | 0,3234 |

| Journalistes, pigistes et assimilés | 0,2905 | 0,2945 |

| Professions médicales multiemployeurs | 0,2938 | 0,2978 |

| VRP à cartes multiples | 0,3029 | 0,3069 |

NAO 2025 : des budgets d’augmentation autour de 3,5 %

Selon une enquête du cabinet WTW du 9 janvier, les budgets d’augmentation salariale devraient se situer autour de 3,5 % en médiane pour 2025, contre 3,8 % en 2024 (4,3 % en 2023), plaçant la France dans la fourchette basse des prévisions au sein des principales économies mondiales (3,6 % pour le Canada, 3,7 % pour les États-Unis et l’Allemagne, 5,9 % pour le Brésil et 4,6% pour la Chine).

Mais de nombreuses disparités existent : seule une entreprise sur quatre prévoit un coup de pouce supérieur à 3,9 % tandis que 25 % misent sur une revalorisation inférieure à 3 %.

Défaillance d’entreprises en 2024 : les chiffres alarmants de l’AGS

Il est des chiffres qui parlent d’eux-mêmes : avec une hausse de près de 20 % de ses bénéficiaires, selon un premier bilan de l’année 2024, le régime de garantie des salaires (AGS) tire la sonnette d’alarme ! « Près de 250 000 salariés ont bénéficié de la garantie AGS en 2024, un chiffre record qui témoigne de la gravité de la situation économique actuelle », alerte Christian Nibourel, président de l’AGS.

Ce sont ainsi plus de 2,1 milliards d’euros que l’AGS a avancé en 2024, soit une hausse précise de 23 % par rapport à 2024, ce qui représente plus de 8 500 euros versés par salarié.

Les créances les plus importantes sont constituées par les salaires (25 % des montants avancés), les indemnités de licenciement (près de 25 % également) et leur préavis (plus de 19 %).

Cinq secteurs d’activité concentrent plus de 70 % des bénéficiaires de l’AGS en 2024. Ce sont les mêmes qu’en 2023 :

- secteurs de la construction (près de 41 000 bénéficiaires) ;

- services aux entreprises (près de 43 500 bénéficiaires) ;

- industrie (plus de 36 000 bénéficiaires) ;

- commerce (près de 36 000 bénéficiaires) ;

- hébergement et restauration (près de 25 000 bénéficiaires).

87 % de ceux qui ont bénéficié de l’AGS en 2024 étaient en CDI. En moyenne âgés d’une quarantaine d’année, avec sept années d’ancienneté dans l’entreprise, ils percevaient un salaire mensuel de référence qui s’élevait à plus de 2 500 euros.

Plus de 30 % d’entre eux appartiennent à des très petites entreprises de moins de 10 salariés. L’AGS observe toutefois une « augmentation notable » du nombre d’entreprises de plus de 100 salariés (27 % des bénéficiaires y travaillaient en 2024).

L’AGS ne se montre pas très rassurante pour l’année à venir. « Les projections sur l’année 2025 laissent présager un niveau similaire de mobilisation du régime », augure Christian Nibourel.

Logement de fonction : le travail dissimulé est caractérisé si l’avantage n’est pas mentionné sur le bulletin de paie et n’est pas soumis à cotisations

Le code du travail distingue deux formes de travail dissimulé : le travail dissimulé par dissimulation d’activité (article L.8221-3 du code du travail) et le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (article L.8221-5 du code du travail).

La dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur :

- s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche (DPAE) prévue à l’article L.1221-10 du code du travail ;

- s’est soustrait intentionnellement à la remise de bulletin de paie à chacun de ses salariés prévue à l’article L.3243-2 du code du travail (ou d’un document équivalent défini par disposition réglementaire) ;

- a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (sont visés : le non-paiement d’une partie de la rémunération ; ou, le non-paiement des heures supplémentaires ; ou, le versement de primes destinées à compenser des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, la non-prise en compte, dans le salaire, des temps de déplacement professionnels entre deux clients) ;

- s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

► Initialement, l’article L.8221-5 du code du travail ne visait pas la soustraction patronale aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci. Ce cas n’a été intégré qu’avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Dans cette affaire, un employeur avait omis de faire figurer sur le bulletin de paie d’un salarié l’avantage en nature que constituait la mise à disposition gratuite d’un logement de fonction. Il n’avait pas non plus réglé les cotisations sociales afférentes à cet avantage. Condamné en appel au versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il se pourvoit en cassation. Pour lui, l’absence de mention de cet avantage en nature sur le bulletin de paie et le non règlement des cotisations afférentes ne suffit pas à caractériser une dissimulation volontaire d’emploi.

La Cour de cassation ne suit pas son raisonnement.

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que la fourniture, par l’employeur, d’un logement constitue un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis.

En effet :

- un logement mis à disposition d’un salarié par l’employeur, à titre gratuit ou moyennant une participation financière minime, est considéré comme un avantage en nature et par conséquent comme l’accessoire du contrat de travail, dès lors que cette mise à disposition résulte de l’existence de ce contrat ;

- l’avantage en nature étant un élément de la rémunération assujetti aux cotisations de sécurité sociale, il doit être clairement indiqué sur le bulletin de paie (arrêt du 13 février 1980 ; Boss-AN-20) ;

- l’estimation de cet avantage est évaluée soit d’après la valeur locative cadastrale, soit forfaitairement.

► En l’espèce, pour prouver l’existence de la mise à disposition d’un logement de fonction, le salarié avait produit un certain nombre d’attestations précises et concordantes et des factures d’achat d’éléments mobiliers pour ce logement.

Si la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin de rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié, ce dernier doit tout de même être caractérisé (arrêt du 20 octobre 2015).

Le manquement de l’employeur à l’obligation de mentionner l’avantage en nature sur le bulletin de salaire et de régler les cotisations sociales correspondantes caractérise-t-il cette intention de dissimulation ? C’est la question posée à la Cour de cassation dans cette affaire.

Dans une décision du 22 septembre 2011, prise sous l’empire de la législation antérieure aux évolutions de 2011 (voir remarque ci-avant), elle avait jugé que « le manquement de l’employeur à l’obligation de faire figurer sur le bulletin de paie la nature et le montant de tous les ajouts à la rémunération brute, dont les avantages en nature, et de ne payer les cotisations sociales en résultant ne [suffisait] pas à caractériser une dissimulation volontaire d’emploi dès lors que ce manquement ne [portait] pas sur la détermination des heures de travail accomplies ».

► L’employeur a d’ailleurs repris partiellement cette jurisprudence dans son argumentaire.

Mais la Cour de cassation ne reprend pas cette jurisprudence en s’appuyant sur un changement de rédaction de l’article L.8221-5-3 issue de la loi du 20 décembre 2010 (voir la première remarque).

Elle relève que la cour d’appel, ayant constaté que le salarié était logé par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que l’intention patronale de dissimuler cet avantage, non indiqué sur les bulletins de paie du salarié, était caractérisée.

Ainsi, elle suit l’avis de l’avocat général qui considère que « l’existence d’un avantage en nature, tel que la mise à disposition d’un logement, ne laisse pas de place à l’erreur quant à sa mention sur le bulletin de salaire et à sa soumission aux cotisations sociales ». « Il s’agit d’une omission dont l’importance caractérise en elle-même la mauvaise foi de l’employeur et donc le caractère intentionnel du manquement ».

La fatigue informationnelle au travail, une nouvelle forme de pénibilité ?

Dans une étude publiée le 16 décembre 2024, la Fondation Jean Jaurès met en lumière ce qu’elle analyse comme une nouvelle forme de pénibilité : la fatigue informationnelle des salariés. Cette analyse est le fruit d’une enquête menée en ligne du 4 avril au 2 mai 2024, sur la base d’un échantillon de 4 000 personnes représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans.

Près d’un actif sur quatre se déclare confronté à une forme de fatigue informationnelle au travail. Sans surprise, ce chiffre est corrélé à l’utilisation d’outils numériques dans son travail (boites mails, messagerie instantanée, visio-conférence…). Ce sont donc les cadres et professions intellectuelles qui se trouvent les plus touchés (42 % d’entre eux) et davantage les managers (38 %) que les employés (21 %). En effet, il ressort de l’enquête que 91 % des cadres et 85 % des techniciens/agents de maîtrise utilisent une boîte mail professionnelle, pour 56 % des employés et 34 % des ouvriers. De même, 72 % des cadres utilisent des outils de visio-conférence pour 9 % des ouvriers.

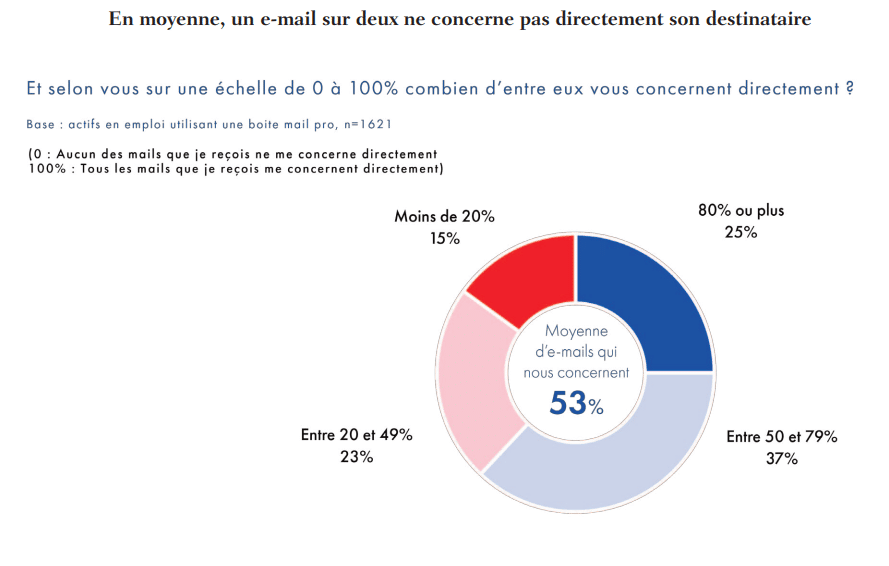

Les actifs qui disposent d’une boîte mail professionnelle en reçoivent en moyenne 32 par jour, soit 160 par semaine et jusqu’à 225 pour les cadres. Or, près d’un mail sur deux ne concerne pas directement la personne qui en est destinataire (cf. graphique ci-dessous).

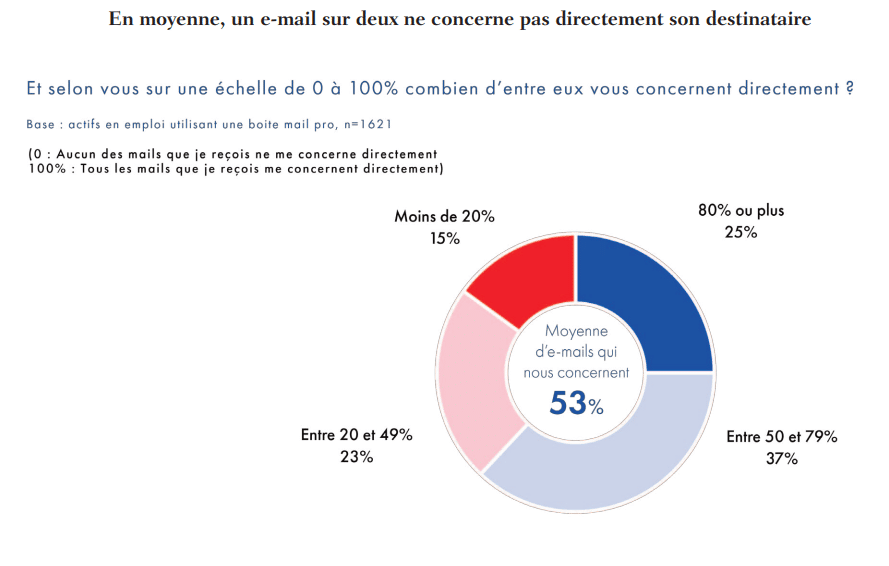

Les réunions accaparent également les actifs, qui participent à environ trois réunions par semaine, pour un total cumulé de 66 minutes de réunion chaque semaine, dont un tiers à distance. Les cadres et professions intellectuelles sont plus concernés que les autres avec 3h25 passées en réunion en moyenne chaque semaine. Or, 28 % des travailleurs les jugent trop nombreuses et 15 % les considèrent inutiles. Au total, un actif sur cinq déclare passer trop de temps en réunion et que cela affecte son travail. Au-delà de quatre réunions par mois, ils sont plus d’un tiers à considérer que cela affecte négativement leur travail (cf. graphique ci-dessous)..

Réunions et mails présentent le désavantage de déconcentrer les travailleurs. « Cette fragmentation du travail peut avoir des conséquences négatives pour les travailleurs : interruptions fréquentes, morcellement des tâches, rythme de travail dicté par les technologies de l’information et de la communication (TIC) et difficulté à planifier sa charge de travail, sentiment d’urgence permanent, difficulté de concentration… Et finalement, elle peut conduire à une perte d’efficacité, car le temps de « reconcentration » nécessaire pour se replonger dans une tâche après une interruption est souvent sousestimé (au total sur une journée, il serait de l’ordre d’1 heure) », constate l’étude.

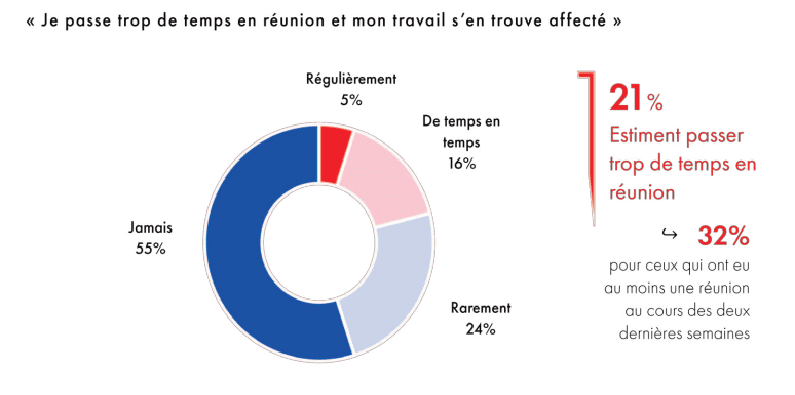

Sans compter le sentiment désagréable d’être tenu par une « laisse électronique » pour 47 % des actifs (cf. graphique ci-dessous), terme utilisé par la professeure des universités en sciences de l’information et de la communication Valérie Carayol et ses collègues, qualifiant ainsi ce « sentiment d’être constamment connecté et sollicité par les outils numériques ».

Cette « surcharge cognitive s’installe ainsi comme un facteur clé de mal-être au travail », indique la Fondation Jaurès. Ainsi, « 27 % des actifs pointent les difficultés qu’ils éprouvent à prendre de bonnes décisions au milieu de toutes les informations qu’ils reçoivent, tandis que 22 % éprouvent des difficultés à distinguer ce qui est urgent de ce qui ne l’est pas ».

Cette « fatigue informationnelle » a également « des impacts significatifs sur la santé mentale et physique des employés ». Ces actifs sont davantage sujets aux afflictions psychologiques par rapport à l’ensemble de la population active. « 69 % de ceux touchés par la fatigue informationnelle déclarent ressentir du stress, pour 56 % de l’ensemble des actifs et 52 % de la population globale. De même, 55 % souffrent d’anxiété et 43 % de déprime, des taux nettement supérieurs à ceux observés dans la population générale. Cette surcharge cognitive peut aussi conduire à une situation de burnout professionnel : 28 % des personnes touchées par la fatigue informationnelle ont connu un épisode de burnout, pour 19 % de la population active globale ».

Comment ces travailleurs font-ils face à cet afflux d’informations ? Plusieurs stratégies sont à l’oeuvre. 49 % mettent leur téléphone en mode avion de manière à se concentrer plus facilement. 36 % désactivent les notifications liées à leur travail au moins de temps en temps, 41 % mettent directement les mails de communication interne à la corbeille sans même les lire !

« Le défi pour les dirigeants et managers est ainsi double, prévient l’étude. Non seulement il s’agit de trouver des moyens de mesurer et d’atténuer la fatigue informationnelle chez leurs employés, mais ils doivent aussi faire face à leur propre surcharge cognitive. Un peu comme si les capitaines de navire, chargés de guider leur équipage à travers une tempête, étaient eux-mêmes les plus exposés aux éléments déchaînés ».

| Les cinq profils de « connectés » en entreprise |

|---|

|

L’étude distingue cinq profils de travailleurs connectés :

|

Contribution chômage : les changements prévus en 2025

La convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 et le règlement associé, agréés par l’arrêté du 19 décembre 2024, ont prévu deux changements pour 2025 concernant le taux de la contribution chômage : une baisse de 0,05 point du taux de droit commun à partir du 1er mai 2025 et la modification du régime du bonus-malus au 1er septembre 2025.

La cotisation patronale chômage, suite à la suppression de la contribution exceptionnelle temporaire (0,05 %) passera de 4,05 % à 4,00 % pour les rémunérations rattachées aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025 (convention assurance chômage, 15 novembre 2024, article 4 §1er et article 11§ 3 ; réglement d’assurance chômage, 15 novembre 2024, article 50-1§1).

Dans sept secteurs d’activité, pour les entreprises d’au moins 11 salariés, le taux de la cotisation chômage de droit commun, de 4, 05 %, est modulé à la hausse ou à la baisse en fonction du taux de séparation de l’entreprise (nombre de ruptures de contrat). Le taux modulé applicable est notifié à l’entreprise par l’Urssaf début septembre pour chaque période de modulation . Depuis le 1er septembre 2024, la 3e période de modulation a démarré et selon le décret n°2019-7997 du 26 juillet 2019 aurait dû prendre fin le 31 décembre 2024.

La convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 (article 4§2) a prolongé les règles actuelles du bonus malus jusqu’au 31 août 2025. Toutefois, en raison de la réduction du taux de droit commun au 1er mai 2025, le taux modulé notifié en septembre 2024 continuera d’être applicable jusqu’au 30 avril 2025 et sera réduit, à compter du 1er mai 2025, de 0,05 point (convention assurance chômage, 15 novembre 2024, article 11§4).

A compter du 1er septembre 2025, seront mises en place de nouvelles règles sur le mode de calcul du bonus-malus (réglement assurance chômage, 15 novembre 2024, article 51). Un groupe de travail technique sera mis en place afin d’établir, au plus tard le 31 mars 2025, un avenant technique fixant les modalités des adaptations envisagées (convention assurance chômage, 15 novembre 2024, article 4 §2) : prise en compte limitée aux contrats de moins d’un mois, exclusion des fins de contrat indépendantes de la volonté de l’employeur (fin de CDD et de CTT de remplacement, contrat saisonnier, rupture conventionnelle, licenciement pour inaptitude non professionnelle, licenciement suite à une faute lourde) ; adaptation du périmètre de la comparaison sectorielle des taux de séparation des entreprises.