ACTUALITÉ

SOCIAL

PLFSS pour 2025 : où en est-on ?

Le Sénat a terminé samedi dernier l’examen en 1ère lecture des articles du PLFSS pour 2025. Nous faisons le point sur certaines mesures adoptées avant qu’il ne procède aujourd’hui au vote solennel sur l’ensemble du texte.

Sujet d’intérêt majeur pour les employeurs, la réforme des allègements de charges sociales patronales reste en débat. Le Sénat souscrit à l’objectif du gouvernement de réduire les allègements, et donc de renchérir le coût du travail, mais diverge sur les moyens pour y parvenir. Vous trouverez ci-dessous les principales dispositions concernées lesquelles figurent à l’article 6 du PLFSS pour 2025.

| Dispositif | Texte transmis au Sénat en 1ère lecture (1) | Texte voté par le Sénat (2) | Position du gouvernement aux amendements du Sénat |

| Coefficient maximal servant à déterminer la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale (ce coefficient est actuellement égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas) |

► Réduction de 2 points à partir du 1er janvier 2025. ► Réduction de deux points supplémentaires à partir du 1er janvier 2026 mais augmentation partielle via les suppressions des réductions de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales (voir ci-dessous). Le coefficient maximal passerait ainsi à 35,74 % ou 36,14 % selon le cas. La définition du coefficient de dégressivité, qui relève d’un décret, serait considérablement modifié (lire notre article). |

Pas de réduction de ce coefficient (cf amendement 121 rectifié) | Sagesse du Sénat |

| Plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 2,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) |

► Plafond réduit à 2,2 Smic à compter du 1er janvier 2025 ► Suppression de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie à compter du 1er janvier 2026 |

► Plafond réduit à 2,1 Smic à compter du 1er janvier 2025 (cf amendement 121 rectifié) ► Suppression de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie à compter du 1er janvier 2026 (texte identique à celui du gouvernement) |

Sagesse du Sénat |

| Plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 3,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) |

► Plafond réduit à 3,2 Smic à compter du 1er janvier 2025 ► Suppression de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2026 |

► Plafond réduit à 3,1 Smic à compter du 1er janvier 2025 (cf amendement 121 rectifié) ► Suppression de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2026 (texte identique à celui du gouvernement) |

Sagesse du Sénat |

| Plafond, fixé actuellement à 1,6 Smic, des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale | Il passerait à 3 Smic (Smic augmenté de 200 %) à compter du 1er janvier 2026 | Il passerait à 2,05 Smic (Smic augmenté de 105 %) à compter du 1er janvier 2026 (cf amendement 122) | Défavorable |

| Détermination des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale | Intégration des primes de partage de la valeur (au sens de l’article 1er de la loi loi du 16 août 2022) versées à compter du 10 octobre 2024 | Intégration des primes de partage de la valeur (au sens de l’article 1er de la loi loi du 16 août 2022) versées à compter du 10 octobre 2024 (texte identique à celui du gouvernement) | Non concerné |

(1) Ce texte est identique à celui présenté par le gouvernement à l’Assemblée nationale en 1ère lecture, la chambre basse n’ayant pas pu voter l’ensemble du texte (lire notre article)

(2) Suite à l’examen en 1ère lecture de cet article. Le vote solennel du PLFSS pour 2025 par le Sénat en 1ère lecture est prévu le 26 novembre

Aujourd’hui, les contrats d’appentissage ne sont pas assujettis à CSG/CRDS (article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale). Le texte adopté par le Sénat changerait la donne. Les contrats conclus à partir du 1er janvier 2025 seraient soumis à CSG/CRDS pour la part de leur rémunération qui excède 50 % du Smic. De plus, la chambre haute a voté en faveur d’une réduction du périmètre d’exonération des cotisations sociales salariales sur les contrats d’apprentissage. Aujourd’hui, ce périmètre est limité à 79 % du Smic (articles 6243-2 et D 6243-5 du code du travail). Le Sénat a voté en faveur d’un plafond qui serait limité à 50 % du Smic. A noter que le texte de cette mesure, qui serait complétée par un décret fixant la limite précise à l’intérieur de ce plafond, ne précise pas la date d’entrée en vigueur.

Dans l’objectif de renforcer le financement de la branche autonomie, le Sénat a voté en faveur d’une augmentation de sept heures (non rémunérées) de la durée annuelle de travail, pour un temps plein, des personnes en emploi, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques. En échange du bénéfice de ces heures de travail non rémunérées, les employeurs acquitteraient une contribution de solidarité pour l’autonomie dont le taux serait porté de 0,3 % à 0,6 %. Ce dispositif entrerait en vigueur le 1er janvier 2025.

« L’intelligence artificielle est porteuse d’une profonde transformation de l’exercice du pouvoir dans l’entreprise »

Dans quelle mesure l’intelligence artificielle risque-t-elle d’entraîner une nouvelle forme de subordination, voire même de déshumanisation comme vous l’écrivez ?

Même s’il n’est pas question de nier ses apports au travail, que ce soit l’augmentation de la productivité, la diminution des tâches répétitives, la détection d’anomalies ou le remplacement de l’homme sur des tâches dangereuses, l’intelligence artificielle est porteuse d’une profonde transformation de l’exercice du pouvoir dans l’entreprise. Avec à la clé des sujétions accrues pour nombre de salariés ! Deux exemples l’illustrent très bien. La surveillance d’abord, qui trouve dans l’IA de nouvelles applications, toujours plus intrusives, telles que la reconnaissance faciale ou le traitement automatisé d’une quantité quasi-infinie de données, y compris de données personnelles. La simple captation du visage et de la posture du salarié permet aujourd’hui à une IA de déterminer des dizaines, voire des centaines de données comme la motivation, le stress, la satisfaction, l’agressivité … que les services RH pourront exploiter pour l’octroi d’une prime, l’obligation de suivre une formation, voire le prononcé d’une sanction. La définition des objectifs ensuite qui, grâce à l’alliage IA et algorithmes, va pouvoir être définie et ajustée pour être au maximum des capacités du salarié, même au-delà, le tout sous la pression de tableaux quotidiens affichant une couleur en fonction des résultats obtenus et, pour les travailleurs des entrepôts, sous celle d’un robot vocal qui dictera à la seconde près les déplacements à effectuer dans les allées et les rayonnages.

Le risque de déshumanisation est manifeste. L’IA va permettre d’écarter en tout ou partie la décision humaine et la part de subjectivité qui l’accompagne. La décision devient aussitôt moins coûteuse ; il est plus rentable de faire examiner deux cents candidatures par un algorithme plutôt que par un salarié qui y consacrera plusieurs jours de travail. Elle gagne aussi, en apparence au moins, en objectivité. Du facteur humain, qui fait que l’on peut accorder une pause plus longue à un salarié dont l’épouse est gravement malade, que l’on peut ajuster les objectifs de la semaine alors qu’un plan de licenciement vient d’être annoncé dans le groupe, avec l’angoisse qui l’accompagne, l’algorithme n’a que faire ! Une objectivité d’ailleurs seulement apparente car l’algorithme incorpore possiblement – cela est désormais acté, jusque devant les tribunaux – des biais discriminatoires !

Vous craignez l’essor de « licenciements algorithmiques ». Sur quelles bases pourraient-ils être fondés ?

Le recours aux algorithmes constitue d’ores et déjà une pratique bien ancrée en matière de recrutement. L’étape suivante, qui commence à arriver en France, est celle des licenciements algorithmiques. Derrière cette appellation, se cachent deux réalités tout aussi préoccupantes l’une que l’autre. Stricto sensu, il s’agit du licenciement de salariés sélectionnés par une IA alimentée par un algorithme. Ce qui est aujourd’hui admis aux Etats-Unis, sous réserve que l’algorithme n’abrite pas une discrimination, ne l’est pas en France du fait de l’exigence de cause réelle et sérieuse. Devant le CPH, l’employeur ne pourra s’abriter derrière le fait que la décision est celle d’une IA, outre le fait qu’au-delà même de la relation de travail, les décisions entièrement automatisées sont, pour nombre d’entre elles, interdites par le RGPD.

Derrière le licenciement algorithmique, il y a une autre réalité : le remplacement de l’humain par l’IA. La question peut être posée simplement même si la réponse est complexe : le remplacement de l’homme par une intelligence artificielle constitue-t-il un motif légitime de licenciement ? Je propose dans le livre de modifier les textes à court ou moyen terme, faute de quoi le droit du licenciement pourrait devenir le bras armé de la théorie du remplacement de l’homme par la machine et légitimer une disparition massive des emplois au nom du progrès technologique.

Même si le verrou de l’obligation d’adaptation freine actuellement le recours par les entreprises au motif de « mutations technologiques », qui fait partie des raisons économiques de licenciement admises par le code du travail, il va très probablement sauter au fur et à mesure que des métiers vont disparaitre purement et simplement ou être tellement transformés que les compétences requises seront inaccessibles au titulaire du poste supprimé. On ne passe pas de traducteur, journaliste ou comptable à ingénieur en big data, en robotique ou en traitement du langage naturel, développeur IA ou data scientist avec une formation de quelques semaines voire quelques mois.

Même si on pourrait envisager de compléter l’article L.1233-3 par des indicateurs de mutations technologiques, comme cela a été fait pour les difficultés économiques en 2016, la voie la plus probante consisterait à renoncer à faire des mutations technologiques un motif autonome de licenciement, ce qui obligera l’employeur qui entend remplacer l’homme par la machine à justifier de difficultés économiques ou, plus vraisemblablement, de la menace qui pèse sur la compétitivité de l’entreprise. C’était d’ailleurs la voie choisie par la société Pages jaunes lorsqu’au début des années 2000, elle a supprimé des emplois et modifié les contrats des salariés affectés à l’annuaire papier et au minitel en raison du passage à l’informatique.

Peut-on craindre également une déperdition de compétences, avec le risque de perte de salaire comme pour certaines professions comme les traducteurs ?

Absolument ! On peut toujours s’abriter derrière la théorie de la destruction créatrice, avec l’espoir que les emplois supprimés du fait de l’IA seront remplacés par d’autres emplois, non seulement en nombre équivalent mais, de surcroit, plus qualifiés et mieux rémunérés. Je crains que cela ne fonctionne que très partiellement. Si l’on prend l’exemple de la première entreprise française à justifier un plan massif de licenciements par le recours à l’IA, Onclusive, celle-ci annonçait en 2023 remplacer les salariés affectés à la réalisation des revues de presse par des logiciels d’IA avec à la clé, en France, 217 suppressions d’emplois et – seulement – 23 créations. Cela veut tout dire ! Sans oublier le spectre de voir les tâches nouvellement créées échapper au salariat, dans des secteurs d’activité particulièrement sujets au free-lancing !

Développons un instant le cas particulièrement parlant du métier de traducteur. On a tous fait l’expérience de l’efficacité actuelle de Deepl, Google traduction ou ChatGPT ! Quel impact pour les traducteurs ? Certains vont voir leur métier se résumer à vérifier la traduction effectuée par le logiciel. D’autres vont devenir traducteurs de « niche », sur des traductions – par définition en nombre limité – qui impliquent une prise en compte du contexte historique, culturel, juridique que l’IA n’est actuellement pas capable d’intégrer de façon satisfaisante. Il est facile de comprendre que cela ne concernera pas autant d’emplois. Et à ceux qui prétendent que vont être créés à la place des postes de spécialiste de l’IA appliqué à la traduction, destinés au développement de moteurs de traduction, force est de leur opposer qu’on est en présence d’une tout autre qualification. Quant à celles et ceux qui conserveront leur métier classique de traducteur, sur des traductions « basiques » que les logiciels sont en capacité de réaliser, ils subiront une pression à la baisse sur leur salaire, leur employeur n’étant plus en capacité de facturer au client la prestation au niveau d’avant IA !

Vous préconisez de remettre le droit au centre pour encadrer ces nouvelles pratiques. C’est-à-dire ?

C’est pour moi un point fondamental. Nous devons cesser de prendre l’économie et la technologie pour des sciences sur lesquelles nous n’aurions pas de prise, derrière lesquelles nous serions condamnés à courir sans jamais pouvoir les devancer.

Pour ce faire, le droit a un rôle capital à jouer. Non pas un droit qui se met au service du marché et de l’innovation technologique mais un droit qui trace le chemin en définissant un modèle de société respectueux des droit fondamentaux.

La référence aux droits fondamentaux n’est pas et ne peut pas être un simple slogan … à la condition de s’assurer de leur effectivité !

Cela veut dire, d’abord, développer des dispositifs de concrétisation des droits fondamentaux. Il me semble indispensable d’amender le « droit à la déconnexion » qui, actuellement, n’a de droit que le nom, pour incorporer des dispositions supplétives applicables faute d’accord collectif, plutôt qu’une charte élaborée unilatéralement par l’employeur. Cela veut dire aussi, alors qu’on débat actuellement du télétravail en tant qu’acquis social ou non, reconnaître aux salariés un « droit au télétravail ». Il pourrait s’agir de l’une des déclinaisons (la semaine de quatre jours en serait une autre) d’un dispositif plus global d’autonomie au travail, avec bien entendu des garde-fous à accorder aux employeurs qui pourraient opposer les exigences de bon fonctionnement de l’entreprise. Il faudrait cependant être naïf pour croire que ces dispositifs d’éloignement de l’entreprise – droit à la déconnexion, télétravail, semaine de quatre jours – vont empêcher l’IA générée par l’entreprise d’infiltrer la vie tant professionnelle que personnelle du salarié, son corps (on commence à voir arriver dans certains pays les puces introduites sous la peau du salarié) aussi bien que son esprit (le contrôle des émotions).

D’où le second volet consistant, lorsque les droits fondamentaux sont sérieusement menacés, à interdire purement et simplement l’usage de l’IA voire, même si c’est difficile à mettre en place s’agissant de produits numériques, à interdire purement et simplement leur mise sur le marché. Interdire n’est ni un gros mot ni un vestige du passé, même si l’incitation et la proportionnalité ont davantage le vent en poupe dans nos sociétés modernes qui valorisent la souplesse et l’agilité ! La Cnil a raison d’interdire la surveillance permanente de même que le keylogging. On peut de même se féliciter de voir le règlement européen sur l’IA classer les dispositifs de notation sociale et de reconnaissance des émotions au plus haut niveau de risque, à savoir le risque inacceptable, impliquant leur interdiction pure et simple.

A ce propos, il y a tout lieu d’être inquiet de la distorsion entre illicéité et preuve véhiculée par la jurisprudence bien connue qui permet de sauver une preuve obtenue de manière illicite si sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve. S’il a été jugé par le passé que le défaut de déclaration à la Cnil d’un dispositif impliquant le traitement de données personnelles n’est pas rédhibitoire du point de vue de la preuve, l’articulation entre RGPD et droit à la preuve pose encore beaucoup de questions, malgré une jurisprudence en construction (arrêt de la 2e chambre civile du 3 octobre 2024). Sous un tout autre angle, l’IA peut aussi favoriser la constitution de fausses preuves, que ce soient des photos (les fameux deepfakes), des vidéos, des enregistrements, des textes … De nombreuses inquiétudes, autrement dit, sur le terrain de la preuve, sans compter le risque de voir le débat judiciaire sur la preuve tourner à un débat inaccessible au justiciable, voire au juge, entre spécialistes de l’IA !

Parmi les pistes pour réguler l’impact de l’IA sur le travail et sur l’emploi, des voies indirectes méritent également d’être suivies. Renforcer la capacité de décision des salariés, autrement dit l’autonomie des salariés, n’est pas seulement indispensable pour préserver l’attractivité du salariat, notamment pour les jeunes générations. Ça l’est tout autant pour limiter l’impact de l’IA en tant qu’instrument du pouvoir patronal. Cela veut dire, entre autres, donner davantage de poids aux représentants des salariés dans les instances de direction des entreprises. On peut en attendre une résistance à la stratégie de remplacement de l’homme par la machine bien plus efficace que le simple avis – par définition non contraignant – qui serait rendu par le CSE lors de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

La question est politique, insistez-vous, c’est un choix de société que d’accepter ou non que les décisions qui s’imposent à nous soient prises par une IA…

Elle est effectivement éminemment politique ! Remettre le droit au cœur de nos sociétés, c’est aussi assumer que ce qui est et ce qui n’est pas n’est pas simplement dicté par les « lois » de la science ou du marché. Il nous appartient, au nom des droits fondamentaux et du primat de la personne humaine – d’où les enjeux de dignité humaine soulevés par l’IA – de réguler l’IA et pas seulement, comme nous l’avons vu, d’en gérer les effets ex-post (les suppressions d’emplois, les atteintes à la vie privée etc. Le règlement européen sur l’ IA constitue de ce point de vue une réelle avancée.

Avec toutefois une vive inquiétude ! Donald Trump s’est montré, lors de sa campagne électorale, hostile à toute forme de régulation de l’IA. Tout comme sur l’environnement, l’Europe devra absolument résister aux arguments de ceux qui, de ce côté de l’Atlantique, ne manqueront pas de soutenir, suivant une argumentation à laquelle le droit social est particulièrement exposé (la fameuse « race to the buttom »), que la réglementation européenne crée un désavantage compétitif vis-à-vis des entreprises américaines et chinoises ! On en revient toujours au rôle du droit, et à la question essentielle des rapports entre droit, économie et progrès scientifique. Ce n’est pas parce que la technologie met sur la table telle innovation, avec la promesse de gains de productivité considérables, que celle-ci doit être mise en oeuvre. Ce que l’on a su faire pour le clonage, au nom de la dignité humaine, malgré les promesses d’immortalité que lui associent certains, on doit aussi le faire pour l’IA, non pas sur le principe car il n’est évidemment pas question de proscrire le recours à l’IA, mais lorsque ses usages menacent les droits fondamentaux de la personne humaine.

(*) « Salariés libres… et heureux ? » aux éditions Odile Jacob.

Partage de la valeur : l’Urssaf rappelle que certaines entreprises doivent négocier pour 2025

Certains employeurs d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non soumis à l’obligation de participation doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur au titre de 2025. L’Urssaf rappelle les principales caractéristiques de ce dispositif.

Allègements des charges sociales patronales : le Sénat amende le projet du gouvernement

Le Sénat est favorable à une réduction des allègements généraux sur les charges sociales patronales. Mais il ne souhaite pas appliquer cet objectif aux plus bas salaires, précisément ceux situés entre le Smic et 1,6 Smic. Telle est la philosophie qui a conduit la chambre basse à amender, avant-hier, l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 proposé par le gouvernement (voir le texte adopté par le Sénat et celui que lui a transmis le gouvernement). Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les évolutions de ce texte étant rappelé que le gouvernement avait repris la main dessus après que l’Assemblé nationale ait échoué à terminer dans le temps imparti l’examen en 1ère lecture du PLFSS (lire notre article). Il est à noter que le gouvernement s’en en remis à la sagesse du Sénat sur certains sujets. La prochaine étape législative liée à ce dispositif sera le vote solennel du Sénat en première lecture du PLFSS pour 2025. Il est prévu le 26 novembre.

| Dispositif | Texte transmis au Sénat en 1ère lecture (1) | Texte voté par le Sénat (2) | Position du gouvernement aux amendements du Sénat |

| Coefficient maximal servant à déterminer la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale (ce coefficient est actuellement égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas) |

► Réduction de 2 points à partir du 1er janvier 2025. ► Réduction de deux points supplémentaires à partir du 1er janvier 2026 mais augmentation partielle via les suppressions des réductions de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales (voir ci-dessous). Le coefficient maximal passerait ainsi à 35,74 % ou 36,14 % selon le cas. La définition du coefficient de dégressivité, qui relève d’un décret, serait considérablement modifié (lire notre article). |

Pas de réduction de ce coefficient (cf amendement 121 rectifié) | Sagesse du Sénat |

| Plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 2,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) |

► Plafond réduit à 2,2 Smic à compter du 1er janvier 2025 ► Suppression de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie à compter du 1er janvier 2026 |

► Plafond réduit à 2,1 Smic à compter du 1er janvier 2025 (cf amendement 121 rectifié) ► Suppression de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie à compter du 1er janvier 2026 (texte identique à celui du gouvernement) |

Sagesse du Sénat |

| Plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 3,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) |

► Plafond réduit à 3,2 Smic à compter du 1er janvier 2025 ► Suppression de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2026 |

► Plafond réduit à 3,1 Smic à compter du 1er janvier 2025 (cf amendement 121 rectifié) ► Suppression de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2026 (texte identique à celui du gouvernement) |

Sagesse du Sénat |

| Plafond, fixé actuellement à 1,6 Smic, des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale | Il passerait à 3 Smic (Smic augmenté de 200 %) à compter du 1er janvier 2026 | Il passerait à 2,05 Smic (Smic augmenté de 105 %) à compter du 1er janvier 2026 (cf amendement 122) | Défavorable |

| Détermination des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale | Intégration des primes de partage de la valeur (au sens de l’article 1er de la loi loi du 16 août 2022) versées à compter du 10 octobre 2024 | Intégration des primes de partage de la valeur (au sens de l’article 1er de la loi loi du 16 août 2022) versées à compter du 10 octobre 2024 (texte identique à celui du gouvernement) | Non concerné |

(1) Ce texte est identique à celui présenté par le gouvernement à l’Assemblée nationale en 1ère lecture, la chambre basse n’ayant pas pu voter l’ensemble du texte (lire notre article)

(2) Suite à l’examen en 1ère lecture de cet article. Le vote solennel du PLFSS pour 2025 par le Sénat en 1ère lecture est prévu le 26 novembre

Comment déclarer en DSN les congés payés acquis pendant les périodes d’arrêt maladie

Le site Net-entreprise a mis à jour le 18 novembre 2024 sa fiche n° 2691 relative à la déclaration des congés payés acquis pendant les périodes d’arrêt maladie.

Il est ainsi indiqué que le versement rétroactif d’une indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) au titre de congés payés acquis pendant des périodes d’arrêt maladie doit être déclaré en DSN et rattaché à la dernière période du contrat.

Pour les salariés sortis au cours des 13 derniers mois, un signalement « Fin de contrat de travail unique » (FCTU) de type « Annule et remplace » doit également être émis pour transmettre à l’assurance chômage les éléments relatifs à l’ICCP impactant le calcul des droits.

► Attention, compte tenu des contraintes du système DSN, la transmission d’un signalement « Annule et remplace » sera impossible pour tous les signalements FCTU initiaux réalisés plus de 13 mois avant le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP).

Vous pouvez vous référer à la fiche pour disposer d’exemples.

La rubrique Contributions à la formation et à l’alternance du Boss est désormais opposable

Depuis le 1er novembre 2024, le Boss comporte une nouvelle rubrique opposable consacrée aux contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à savoir la contribution à la formation professionnelle (CFP), la taxe d’apprentissage (TA), la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et la contribution au financement du compte personnel de formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée (CPF-CDD). Sa rédaction a été modifiée à la suite de la consultation publique qui s’est achevée le 31 août dernier. Nous vous présentons ci-après les évolutions notables.

Signalons par ailleurs qu’un nouveau chapitre consacré à ces contributions dans la rubrique Effectif est opposable depuis le 1er octobre 2024 (BOSS-Eff. 1 500 s.). Il n’a pas fait l’objet de modifications substantielles par rapport à la version soumise à consultation.

Le Boss apporte des précisions nouvelles quant à l’exigibilité de la CFP en cas de cessation d’activité. Ainsi, elle est due au titre de l’année de cessation d’activité même si cette cessation intervient en cours d’année. L’entreprise dispose de 60 jours à compter de la date de cession-cessation d’activité pour déclarer annuellement son statut vis-à-vis de cette contribution, ou de 6 mois en cas de décès de l’employeur (Boss-Contrib. FPA-30).

Salariés expatriés et détachés exonérés, résidents fiscaux à l’étranger assujettis

Dans sa version soumise à consultation, le Boss précisait que n’entrent pas dans l’assiette de la CFP les rémunérations versées aux salariés expatriés affiliés au régime de sécurité sociale du pays d’accueil ainsi qu’aux salariés détachés en France mais demeurant intégralement soumis au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine. La nouvelle version précise que les rémunérations versées par les employeurs établis en France à leurs salariés résidents fiscaux à l’étranger sont en revanche soumises à la CFP, ainsi qu’à la TA, selon les bases et les modalités prévues en matière de cotisations de sécurité sociale, alors même que ces salariés ne relèvent pas du régime de sécurité sociale français (Boss-Contrib. FPA-110).

L’administration fait ainsi sienne la position du Conseil d’État (CE 15-2-2016 n° 381580).

Majoration de l’assiette de la CFP pour les employeurs affiliés à une caisse de congés payés

La version amendée du Boss clarifie le régime particulier des employeurs affiliés à une caisse de congés payés, sans distinguer comme précédemment entre les employeurs d’intermittents du spectacle et les entreprises du BTP, du transport et de la manutention portuaire. Il est désormais expressément indiqué que, pour l’ensemble des salariés dont les indemnités de congés payés sont versées par une caisse de congés payés, la CFP est assise sur le montant des rémunérations brutes auxquelles s’ajoute une majoration de 11,5 % de la masse salariale (Boss-Contrib. FPA-140).

A noter : La version précédente du Boss prévoyait que, pour les employeurs d’intermittents du spectacle non soumis à la cotisation spécifique propre à ces salariés prévue à l’article L 6331-55 du Code du travail, la majoration de CFP était de 10 %. Or, l’article D 243-0-2 du CSS ne prévoit l’application de ce taux de 10 % que pour la TA et la CSA des intermittents du spectacle. La position retenue nous semble ainsi plus conforme au texte.

Sont exonérées au cours d’un mois de TA les petites entreprises occupant au moins un apprenti et dont la masse salariale mensuelle due, telle que prise en compte pour la détermination des cotisations, est au plus égale à 6 Smic (C. trav. art. L 6241-1, IV). Dans sa version soumise à consultation, le Boss précisait que la masse salariale s’entendait des seules rémunérations versées aux personnes titulaires d’un contrat de travail, excluant ainsi celles versées aux mandataires sociaux et la fraction de la gratification des stagiaires soumise à cotisations.

Ces précisions ne figurent plus dans la version opposable du Boss, l’exemple donné incluant même expressément la fraction de gratification d’un stagiaire soumise à cotisation. En conséquence, l’ensemble de la masse salariale soumise à cotisations, y compris les sommes versées aux mandataires sociaux et stagiaires, est pris en compte.

Exemple —————————————————————————————————————

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés emploie en mars 2024 :

– 3 salariés en CDI à temps plein qui perçoivent une rémunération brute de 2 000 € chacun ;

– 1 apprenti âgé de 17 ans qui perçoit une rémunération à hauteur de 27 % du Smic, soit 477,07 € (valeur au 1er janvier 2024) ;

– 1 stagiaire qui perçoit une gratification égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 639,45 € pour 147 heures (valeur 2024) ;

– 1 stagiaire qui perçoit une gratification égale à 20 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 852,60 € pour 147 heures (valeur 2024).

Sur ce mois, la masse salariale brute de cette entreprise, laquelle inclut les rémunérations des salariés en CDI et de l’apprenti, ainsi que la gratification versée au second stagiaire pour sa part supérieure à 15 % du plafond de la sécurité sociale est égale à 6 990,22 €. Elle n’excède donc pas 6 fois le Smic mensuel (10 601,52 € au 1er janvier 2024). Bien qu’assujettie à la TA, l’entreprise en est exonérée au titre du mois d’avril 2024 (Boss-Contrib. FPA-180).

——————————————————————————————————————————

Cessation d’activité ou d’entreprise : la TA est exigible, la CSA non

La TA est due même si l’entreprise cesse son activité en cours d’année au titre de l’année de cessation d’activité dans les mêmes conditions que la CFP (voir ci-dessus) (Boss-Contrib. FPA -190).

Le Boss rappelle qu’en revanche la CSA n’est pas due l’année de cessation d’activité (BOSS-Contrib. FPA-380).

Les modalités de calcul des dépenses déductibles sont clarifiées

Les entreprises qui disposent d’un CFA accueillant leurs apprentis peuvent déduire certaines dépenses de la part principale de la TA, dans la limite de 10 % de celle-ci. La version soumise à consultation nous semblait manquer de clarté quant à la période d’application du plafond de 10 %. Dans la version opposable, le Boss précise que la déduction de la TA est limitée annuellement à 10 % de la part principale déclarée au titre de l’année précédant la déduction (soit l’année N – 1).

Même si le BOSS conserve par ailleurs les termes « année courante » et « même année », l’administration nous a confirmé qu’il fallait retenir la logique développée dans l’exemple, dont il ressort que les dépenses effectuées au titre de l’année N – 1 ne peuvent pas excéder 10 % de la TA due au titre de l’année N – 1.

Exemple —————————————————————————————————————

Pour déterminer le plafond de déduction de la part principale de la TA due mensuellement en 2024, l’entreprise retient 10 % du montant de la part principale de la TA due au titre de l’exercice 2023. Elle procède ensuite à l’affectation mensuelle de la déduction (jusqu’à son épuisement) des dépenses concourant aux investissements destinés à des équipements et matériels nécessaires à la mise en place de formation par l’apprentissage effectivement payées en 2023. En 2023, un employeur a dépensé 150 € en vue de financer une nouvelle offre de formation par l’apprentissage et a déclaré un montant annuel de part principale de la TA de 1 000 € en 2023. Sur l’année 2024, il pourra déclarer un maximum de déduction sur la part principale à la TA 2024 de 100 € (1 000 € × 10 % = 100 €). S’il est redevable en janvier 2024 d’une part principale de la TA de 80 €, il peut appliquer sur ce mois une déduction maximale de 80 €. Il ne sera ainsi pas redevable de la part principale de TA en janvier 2024. Si le cotisant est redevable en février 2024 d’une part principale de la TA d’un montant de 75 €, il peut appliquer sur ce mois une déduction maximale de 20 €. Il sera donc, au titre de ce mois, redevable de la part principale pour un montant de 55 € (Boss-Contrib. FPA-320).

——————————————————————————————————————————

La CSA est due annuellement par tout employeur d’au moins 250 salariés redevable de la TA et dont le nombre de salariés alternants est inférieur à un seuil de 5 % de l’effectif total au cours de l’année de référence (C. trav. art. L 6242-1). Les salariés alternants sont ceux en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ainsi que ceux embauchés dans l’année qui suit la fin du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Le BOSS indique que cette embauche peut avoir lieu en CDI ou, précision nouvelle, en CDD (Boss-Contrib. FPA-360).

A notre avis : L’ajout de l’embauche en CDD est surprenant et doit, selon nous, être pris avec beaucoup de précautions. En effet, le Code du travail mentionne exclusivement l’embauche en CDI (C. trav. art. L 6241-1) et le Boss lui-même, dans la rubrique relative aux effectifs, ne prévoit pas le décompte des salariés en CDD dans le calcul du ratio d’alternants (Boss-Eff-1740).

Les télétravailleurs déclarent de meilleures conditions de travail et une meilleure santé

« Le télétravail améliore-t-il les conditions de travail et de vie des salariés » ? C’est à cette grande question qu’a tenté de répondre la direction des statistiques et de la recherche du ministère du travail, la Dares, à travers une deuxième étude publiée mardi 5 novembre (voir la première étude). Alors que le télétravail s’est installé dans la vie d’un nombre conséquent de salariés, la question des conditions de travail est cruciale. Dans cette analyse, la Dares s’est intéressée au vécu des salariés.

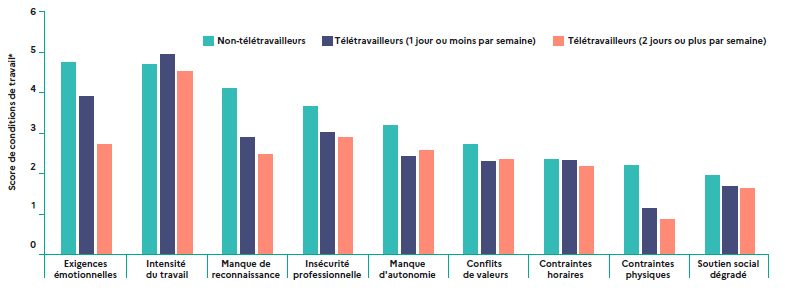

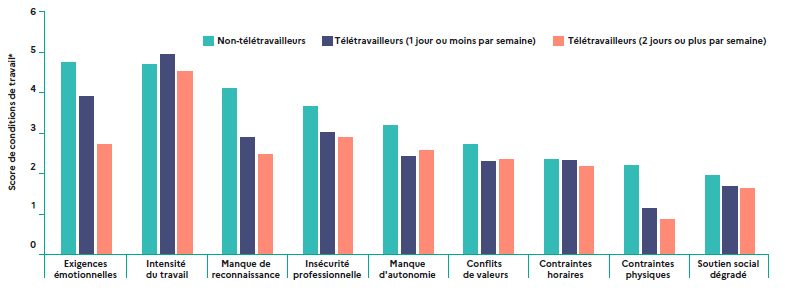

Les télétravailleurs expriment de meilleures conditions de travail à distance que sur site. C’est le cas pour tous les aspects, aussi bien les facteurs de risques psychosociaux (exigences émotionnelles, intensité du travail, manque de reconnaissance ou d’autonomie, etc.) que pour les contraintes physiques ou horaires.

Note de lecture : lorsqu’il est à 10, le score de conditions de travail correspond à une exposition ou un risque maximal (à 0, il n’y a pas d’exposition ou un risque minimal).

Certaines difficultés sont moindres en télétravail :

- moins d’interruption des tâches ;

- une plus grande facilité d’organiser son travail soi-même ;

- moins de travail sous pression.

A l’inverse, d’autres difficultés augmentent en télétravail :

- absence de discussion avec le collectif ;

- manque de moyens adoptés ;

- manque de soutien des collègues (+ 11 points en télétravail) ;

- manque de soutien du supérieur (+ 9 points).

Malgré ces risques, les télétravailleurs expriment une meilleure articulation vie professionnelle-vie personnelle.

Ainsi, le nombre de plaintes exprimées par les proches aux télétravailleurs (concernant les horaires) est plus faible pour les télétravailleurs, comparativement aux non-télétravailleurs. Pour les auteurs de l’étude, cela pourrait s’expliquer par la réduction des trajets entre le domicile et le lieu de travail. « En moyenne, les trajets domicile-travail supérieurs à trente minutes sont presque deux fois plus fréquents chez les télétravailleurs que chez les non-télétravailleurs », relèvent-ils. Ainsi, le télétravail permet de gagner du temps et de réduire la fatigue.

On peut aussi noter que la manière de réallouer ce temps dépend du genre. « Les hommes le consacrent davantage aux loisirs ou aux soins des enfants, tandis que les femmes le réservent plutôt au travail domestiques » (voir encadré), observent les auteurs.

Au-delà de cette meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la Dares a aussi analysé la santé globale des télétravailleurs. Comme l’indique le graphique ci-dessous, les indicateurs sont tous légèrement meilleurs pour les télétravailleurs.

Globalement, le télétravail est largement souhaité, que ce soit par ceux qui télétravaillent déjà ou non, sachant que 39 % des salariés déclarent occuper un poste télétravaillable. Cette possibilité est une réalité effective pour 61 % d’entre eux. Parmi ces télétravailleurs effectifs, 45 % souhaiteraient télétravailler davantage. À l’inverse, 36 % des salariés sur des postes télétravaillables officient exclusivement sur site et, sans surprise, 69 % d’entre déclarent vouloir télétravailler.

Fait notable, tous ces salariés qui souhaitent augmenter leur fréquence de télétravail ou commencer à télétravailler présentent des conditions de travail moins bonnes que ceux qui ne souhaitent pas en faire ou en faire moins. Le télétravail serait-il souhaité pour « fuir » des conditions de travail globales peu satisfaisantes ? Cela rejoint en tout cas l’analyse faite récemment par une chercheuse au sujet de la semaine de quatre jours.

|

Télétravail, genre et charge mentale

|

|---|

|

Les auteurs constatent qu’en présence d’enfant en bas âge, le télétravail semble permettre une réduction des écarts de temps de travail domestique entre femmes et hommes. Mais ce n’est pas le cas de façon générale. En 2023, les femmes en couple sont 60 % à réaliser plus de sept heures hebdomadaires de travail domestique quand les hommes ne sont que 47 % pour les télétravailleurs et 44 % pour les autres. « Le télétravail pourrait favoriser une réduction passagère des inégalités dans la répartition des tâches domestiques entre femmes et hommes après la naissance d’un enfant », supputent les auteurs. Au niveau de la charge mentale en lien avec le travail domestique, les écarts entre hommes et femmes sont encore plus importants en cas de télétravail. Pour atteindre un rééquilibrage des tâches grâce au temps gagné par le télétravail, il faudrait selon les auteurs « un effort de coordination et de maîtrise des différentes temporalités, rôle traditionnellement dévolu aux femmes, ce qui semble persister, voir s’accentuer avec le télétravail ». |

Allègements des charges sociales patronales : le bras de fer continue

Bien malin celui qui peut prédire l’issue du PLFSS pour 2025. Surtout en ce qui concerne l’une des mesures clés souhaitées par le gouvernement, celle de l’article 6 qui prévoit de modifier les allègements de charges sociales patronales (voir le détail du dispositif ci-dessous). Rappelons que l’objectif de l’exécutif est double : diminuer le coût pour les finances publiques — ce qui revient à augmenter globalement le coût du travail — et réduire le risque de trappe à bas salaires.

Sans surprise, ce projet est décrié par le patronat. Dans  un communiqué commun, l’U2P, le Medef, la CPME, la FNSEA et l’Udes y voient une « augmentation du coût du travail par la baisse des allègements de cotisations [qui serait] une lourde menace pour l’emploi et la performance économique des entreprises ». Une position que l’Assemblée nationale semblait d’ailleurs soutenir. Car cette mesure avait été rejetée, en 1ère lecture… avant un coup de théâtre qui a permis au gouvernement de reprendre la main dessus. En effet, lors de l’examen des articles en séance, les députés avaient supprimé ce fameux article 6. Mais l’essai n’a pas pu être transformé lors du vote solennel. La chambre basse ayant dépassé le délai de 20 jours imparti par la Constitution, elle n’a pas pu procéder au vote de l’ensemble du PLFSS pour 2025 (lire l’encadré ci-dessous). Conséquence : le gouvernement a retrouvé la liberté du texte que va examiner le Sénat. Et il a décidé d’y remettre son article 6. C’est donc désormais à la chambre haute de se prononcer sur le PLFSS pour 2025. Sa commission des affaires sociales prévoit d’examiner demain son rapport sur ce texte.

un communiqué commun, l’U2P, le Medef, la CPME, la FNSEA et l’Udes y voient une « augmentation du coût du travail par la baisse des allègements de cotisations [qui serait] une lourde menace pour l’emploi et la performance économique des entreprises ». Une position que l’Assemblée nationale semblait d’ailleurs soutenir. Car cette mesure avait été rejetée, en 1ère lecture… avant un coup de théâtre qui a permis au gouvernement de reprendre la main dessus. En effet, lors de l’examen des articles en séance, les députés avaient supprimé ce fameux article 6. Mais l’essai n’a pas pu être transformé lors du vote solennel. La chambre basse ayant dépassé le délai de 20 jours imparti par la Constitution, elle n’a pas pu procéder au vote de l’ensemble du PLFSS pour 2025 (lire l’encadré ci-dessous). Conséquence : le gouvernement a retrouvé la liberté du texte que va examiner le Sénat. Et il a décidé d’y remettre son article 6. C’est donc désormais à la chambre haute de se prononcer sur le PLFSS pour 2025. Sa commission des affaires sociales prévoit d’examiner demain son rapport sur ce texte.

| Le deuxième alinéa de l’article 47-1 de la Constitution prévoit que « Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. L’article LO 111-7 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’Assemblée nationale n’a pas émis un vote en première lecture sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l’article 47-1 de la Constitution, le gouvernement saisit le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi ». |

Dans les grandes lignes, l’article 6 proposé par le gouvernement prévoit des mesures cadencées de la façon suivante :

A compter du 10 octobre 2024 :

► Les primes de partage de la valeur (au sens de l’article 1er de la loi loi du 16 août 2022) versées à compter du 10 octobre 2024 seraient intégrées dans le calcul des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale.

A compter du 1er janvier 2025 :

► Le coefficient maximal (valeur T de la formule ci-dessous) servant à déterminer la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale (ce coefficient est actuellement égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas) serait réduit de 2 points (réduction du taux des cotisations plafonnées des assurances vieillesse et veuvage pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale) ; il passerait ainsi à 29,94 % ou 30,34 % selon le cas. Le coefficient de dégressivité serait égal à (source :  annexe 9 au PLFSS pour 2025 ; ce coefficient relève d’un décret) :

annexe 9 au PLFSS pour 2025 ; ce coefficient relève d’un décret) :

(T / 0,6 ) * [(1,6 * Smic de l’année en cours) / rémunération annuelle brute) – 1]

T correspond au taux maximal d’exonération au niveau du Smic

► Le plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 2,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie passerait à 2,2 Smic (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) ;

► Le plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 3,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales passerait à 3,2 Smic (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) ;

► Le gouvernement serait habilité à prendre par ordonnance certaines mesures applicables aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025

A compter du 1er janvier 2026 :

► Le coefficient maximal (valeur T de la formule ci-dessous) servant à déterminer la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale (ce coefficient est actuellement égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas) serait réduit de 2 points supplémentaires (soit de 4 points par rapport à aujourd’hui) par l’effet de la réduction du taux des cotisations plafonnées des assurances vieillesse et veuvage pris en compte dans le calcul de ce même coefficient mais serait « augmenté partiellement pour prendre en compte la suppression des réductions proportionnelles des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie [voir ci-dessous] et leur fusion dans la réduction générale de cotisations patronales » (source :  annexe 9 au PLFSS pour 2025). Il passerait ainsi à 35,74 % (31,94 – 4 + 7,8) ou 36,14 % (32,34 – 4 + 7,8) selon le cas ; le coefficient de dégressivité, qui relève d’un décret, serait égal à :

annexe 9 au PLFSS pour 2025). Il passerait ainsi à 35,74 % (31,94 – 4 + 7,8) ou 36,14 % (32,34 – 4 + 7,8) selon le cas ; le coefficient de dégressivité, qui relève d’un décret, serait égal à :

T * (1 / 2) * [((3 * Smic de l’année en cours) / (rémunération annuelle brute)) – 1] * 1,37

L’annexe 9 au PLFSS précise que « l’élévation à la puissance 1,37 de l’ensemble de la formule permet de renforcer la convexité de la trajectoire de réduction générale dégressive des cotisations sociales et donc de conserver un montant d’allègements jusqu’au niveau de 3 Smic tout en diminuant le coût du dispositif » ;

► La réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) disparaîtrait ;

► La réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) disparaîtrait ;

► Le plafond des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale serait augmenté. Il passerait de 1,6 Smic à 3 Smic (Smic augmenté de 200 %)

Les compléments de salaire, des niches sociales qui font débat

Participation, titres-restaurant, intéressement, protection sociale complémentaire, heures supplémentaires… Les compléments de salaires ont atteint 87,5 milliards d’euros en 2022, selon  un rapport de la Cour des comptes de mai dernier. Ils représentaient cette année-là en moyenne 13,2 % du salaire de base. Et pour les magistrats financiers, l’enjeu est de taille pour les finances publiques. « Les régimes sociaux dérogatoires qui leur sont appliqués se traduisent par une perte nette de recettes pour la sécurité sociale qui peut être estimée à 18 Md€ en 2022, après prise en compte des taxes compensatoires pour 8,9 Md€ ». Une perte nette qui a augmenté de 8,1 milliards d’euros par rapport à 2018.

un rapport de la Cour des comptes de mai dernier. Ils représentaient cette année-là en moyenne 13,2 % du salaire de base. Et pour les magistrats financiers, l’enjeu est de taille pour les finances publiques. « Les régimes sociaux dérogatoires qui leur sont appliqués se traduisent par une perte nette de recettes pour la sécurité sociale qui peut être estimée à 18 Md€ en 2022, après prise en compte des taxes compensatoires pour 8,9 Md€ ». Une perte nette qui a augmenté de 8,1 milliards d’euros par rapport à 2018.

Source : Cour des comptes,  Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun, mai 2024

Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun, mai 2024

| Compléments de salaire | Régimes sociaux dérogatoires |

| Aides directes aux salariés : titres-restaurant, chèques vacances, aides culturelles et sportives, chèque emploi service universel, remboursement des frais de transport domicile-travail |

Régime dérogatoire le plus favorable : outre l’exemption de cotisations sociales, exemption de CSG-CRDS et de toute taxe compensatoire |

|

Indemnités de rupture du contrat licenciement, rupture conventionnelle, mise à la retraite d’office |

Exemption de cotisations sociales et de CSG-CRDS mais taxe spécifique (30%) sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite |

| Partage de la valeur en entreprise : participation aux résultats de l’entreprise, intéressement, plan d’épargne entreprise, stock-options, attribution gratuite d’actions, prime de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) créée par la loi du 29 novembre 2023 |

Exemption de cotisations sociales mais application de la CSG-CRDS et du forfait social (0 %, 10 %, 16 % ou 20 %, selon la taille de l’entreprise et les conditions d’épargne salariale) ou de taxes spécifiques (stock-options, attribution gratuite d’actions, PPVE) |

|

Partage de la valeur en entreprise : prime de partage de la valeur |

Exemption de cotisations sociales mais application de la CSG-CRDS et du forfait social à 20% pourles entreprises >250 salariés À titre temporaire jusqu’à fin 2026, exemption de la CSG-CRDS et du forfait social des primes versées aux salariés gagnant moins de 3 Smic dans les entreprises < 50 salariés |

|

Protection sociale complémentaire prise en charge financière par l’employeur du secteur privé pour ses salariés d’au moins la moitié d’un contrat d’une complémentaire de santé (obligatoire), d’un contrat de prévoyance ou d’un contrat de retraite supplémentaire type plan d’épargne retraite collectif (facultatif) |

Exemption de cotisations sociales mais application de la CSG-CRDS, du forfait social (0 % pour les entreprises < 11 salariés ou 8 %) et de la taxe de solidarité additionnelle sur les contrats de complémentaires de santé (13,5 %) ou d’une taxe spécifique sur les contrats de retraite supplémentaire |

| Heures supplémentaires | Exonération des cotisations salariales et déduction forfaitaire des cotisations patronales |

Source : Cour des comptes,  Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun, mai 2024

Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun, mai 2024

Dans un  rapport publié hier sur la situation financière de la sécurité sociale, la Cour des comptes alerte à nouveau sur l’enjeu de ces niches sociales pour les finances publiques. À l’occasion de l’examen parlementaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025, elle souligne « une trajectoire des déficits non soutenable de 2026 à 2028. D’ici à 2028, l’accumulation des déficits annuels atteindrait près de 100 Md€ ce qui revient à la reconstitution d’une dette sociale pour laquelle il n’y a pas de solution de financement de long terme. En effet, la capacité de reprise de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) est désormais épuisée depuis 2023, avertissent les magistrats financiers. Les déficits annuels de la sécurité sociale restent donc dans les comptes de l’agence centrale des organismes de sécurité sociales (Acoss) chargée de gérer la trésorerie de la sécurité sociale et qui se trouve contrainte de les financer par des emprunts à court terme. Il s’agit d’une impasse de financement de la sécurité sociale », résument-ils. D’où la recommandation renouvelée de réexaminer ces niches sociales. Ainsi que de travailler davantage sur les économies à réaliser dans les dépenses sociales.

rapport publié hier sur la situation financière de la sécurité sociale, la Cour des comptes alerte à nouveau sur l’enjeu de ces niches sociales pour les finances publiques. À l’occasion de l’examen parlementaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025, elle souligne « une trajectoire des déficits non soutenable de 2026 à 2028. D’ici à 2028, l’accumulation des déficits annuels atteindrait près de 100 Md€ ce qui revient à la reconstitution d’une dette sociale pour laquelle il n’y a pas de solution de financement de long terme. En effet, la capacité de reprise de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) est désormais épuisée depuis 2023, avertissent les magistrats financiers. Les déficits annuels de la sécurité sociale restent donc dans les comptes de l’agence centrale des organismes de sécurité sociales (Acoss) chargée de gérer la trésorerie de la sécurité sociale et qui se trouve contrainte de les financer par des emprunts à court terme. Il s’agit d’une impasse de financement de la sécurité sociale », résument-ils. D’où la recommandation renouvelée de réexaminer ces niches sociales. Ainsi que de travailler davantage sur les économies à réaliser dans les dépenses sociales.

Ce sujet des niches sociales est également abordé à l’Assemblé nationale. Cette dernière a d’ailleurs adopté, lors de l’examen des articles du PLFSS pour 2025 en 1ère lecture, un amendement (dont nous ne savons pas ce qu’il va devenir car l’Assemblée nationale n’a pas pu procéder dans les délais impartis au vote solennel sur l’ensemble du PLFSS 2025 ; lire notre brève dans cette édition) destiné à inclure la participation et l’intéressement dans l’assiette des cotisations sociales. Outre la volonté d’augmenter les recettes sociales, l’argument consiste à dire que l’intéressement et la participation « profitent essentiellement aux salariés des grandes entreprises les mieux payés et créent un salariat à deux vitesses ».

Un aspect que pointe à sa façon la Cour des comptes. « Les différents compléments de salaire liés au partage de la valeur en entreprise varient sensiblement selon le secteur économique et la taille des entreprises et peuvent être cumulés par un même salarié. Il en résulte un enjeu d’équité du prélèvement social entre entreprises et entre salariés ».

Le PLFSS pour 2025 est transmis au Sénat, sans vote solennel à l’Assemblée nationale

Mardi 5 novembre à minuit, les députés n’ont pas pu finir la discussion en séance publique du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 dans le délai imparti (20 jours après le dépôt du projet de loi, selon l’article 47-1 de la Constitution). La demande de prolongation de séance (possible dans le règlement de l’Assemblée nationale) par plusieurs députés a été rejetée par le gouvernement. « Nous ne pouvons accepter de prolonger ce délai sans réduire le temps d’examen dont le Sénat doit disposer pour le PLFSS et sans non plus mettre en danger l’examen du projet de loi de finances pour 2025 (…) », a déclaré dans l’hémicycle Nathalie Delattre, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement.

« Par conséquent, en application de l’article 47-1 de la Constitution et de l’article LO 111-7 du code de la Sécurité sociale, l’Assemblée nationale n’ayant pas émis de vote en première lecture sur l’ensemble du projet de loi dans ce délai des 20 jours, le gouvernement décide de saisir le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié par un certain nombre d’amendements voté par votre Assemblée et que le gouvernement acceptera de retenir (…) », a indiqué la ministre. En effet, le deuxième alinéa de l’article 47-1 de la Constitution prévoit que « (…) le gouvernement saisit le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par lui ».