ACTUALITÉ

SOCIAL

Avantages en nature : de nouvelles précisions du Boss

Dans une mise à jour du 25 septembre (Avantages en nature § 1000, §§ 1005 à 1020 et § 1070) qui est opposable depuis le 1er octobre, le bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) précise que, par principe, la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel aux salariés de biens et services vendus par l’entreprise constitue un avantage en nature (soumis donc aux cotisations et contributions sociales) qui doit être évalué selon sa valeur réelle. Cependant, sous certaines conditions, l’avantage accordé au salarié qui bénéficie de réductions tarifaires peut être négligé.

Les réductions tarifaires sur les biens et services vendus par l’entreprise à ses salariés ne sont pas soumises à cotisations et contributions sociales dès lors qu’elles n’excèdent pas 30 % du prix de vente public (TTC). Lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente public (TTC), la totalité de l’avantage en nature doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Cette tolérance concerne l’ensemble des biens ou services vendus par l’entreprise qui emploie le salarié, y compris les biens et services achetés auprès de fournisseurs.

Pour les biens non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus, les réductions tarifaires sont admises dans limite de 50 % du prix de vente public normal (TTC) à condition qu’elles respectent la limite du seuil de vente à perte. Le Boss précise que, désormais, si la remise dépasse 50 % du prix de vente public, la totalité de l’avantage en nature doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Une salariée ne peut pas être licenciée pour faute grave en raison de faits imputés à son compagnon

Dans cette affaire, une salariée se rend sur le parking de son entreprise, avec son compagnon, à une heure matinale avant de commencer sa journée de travail. Une altercation a lieu entre ce dernier et son supérieur hiérarchique. La salariée est licenciée pour faute grave en raison de cet incident. Cette dernière conteste son licenciement.

Pour la cour d’appel, son licenciement disciplinaire est justifié dès lors qu’elle était encore en congés le jour de l’incident et n’avait aucune raison de se trouver sur le parking de l’entreprise tôt le matin. Elle s’y était rendue avec son compagnon, ancien salarié de l’entreprise licencié pour des faits de violence commis à l’égard d’un autre supérieur hiérarchique. Une décision toutefois censurée par la Cour de cassation.

Ici, la Cour de cassation rappelle un principe bien établi selon lequel le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d’un fait imputable au salarié (arrêt du 21 mars 2000).

Puis elle relève qu’il ressort des conclusions d’appel que la salariée n’était pas en congés le jour de l’altercation et s’était présentée sur le parking de l’entreprise à une heure matinale parce qu’elle commençait son service à 5 heures du matin. L’altercation, qui s’était produite hors du temps et du lieu de travail, avait opposé le supérieur hiérarchique de la salariée et son compagnon.

► Les faits commis en dehors du temps et du lieu du travail relèvent de la vie personnelle du salarié. Ils ne peuvent pas en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’ils se rattachent à la vie professionnelle (arrêt du 6 février 2002) ou en cas de manquement à une obligation découlant du contrat de travail (Assemblée plénière, 22 décembre 2023). Mais en cas de trouble causé au bon fonctionnement de l’entreprise, un licenciement pour cause réelle et sérieuse est possible (arrêt du 13 avril 2023).

La Cour de cassation en déduit qu’aucune faute personnellement imputable à la salariée ne pouvait lui être reprochée, de sorte qu’un licenciement disciplinaire ne pouvait pas être prononcé à son égard. Autrement dit, la salariée ne peut pas être sanctionnée pour des actes commis par son compagnon et non par elle-même. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel afin de statuer sur le sort de la rupture.

► Cette solution confirme la jurisprudence de la Cour de cassation à ce sujet. Par exemple, a été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par l’altercation survenue entre l’employeur d’une salariée et le concubin de celle-ci (arrêt du 8 novembre 1995) ou par le scandale et l’agression commise par le mari d’une salariée dans l’entreprise où celle-ci travaillait (arrêt du 23 juin 2004). Mais attention, la Cour de cassation réserve l’hypothèse où le salarié est à l’instigation de l’incident : le licenciement pour faute grave a été jugé justifié dans un cas où une salariée avait incité son époux à se rendre sur son lieu de travail pour faire usage de la force (arrêt du 2 mars 2017).

Quel droit à l’indemnité de précarité en cas de demande de non-renouvellement d’un CDD avant l’offre de CDI ?

Lorsque, à l’issue d’un CDD, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation (article L 1243-8 du code du travail). Par exception, l’employeur n’a pas à verser cette indemnité lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L 1243-10, 3°). Selon l’administration, cette exception ne joue que si la conclusion d’un CDI est proposée au salarié avant la survenance du terme du CDD ou immédiatement après (Circulaire DRT 92-14 du 29-8-1992 n° 54). Mais la Cour de cassation a jugé qu’elle devait intervenir avant la fin du CDD (Cassation n° 95-45.093).

L’indemnité de précarité est-elle due lorsque la proposition de CDI intervient après que le salarié a annoncé son souhait de ne pas poursuivre la relation de travail au-delà du terme du CDD en cours ? Telle était la question que devait trancher la chambre sociale de la Cour de cassation dans cette affaire (Cassation n° 23-12.340).

En l’espèce, une salariée en CDD avait demandé le non-renouvellement de son contrat de travail. Postérieurement, mais avant la fin de son CDD, son employeur lui avait proposé un avenant de transformation de son CDD en CDI. La salariée ayant décliné cette offre, la relation de travail avait cessé au terme prévu et l’employeur ne lui avait pas versé l’indemnité de précarité. Elle avait alors saisi le conseil de prud’hommes pour en obtenir le paiement.

Les premiers juges lui avait donné gain de cause au motif que la proposition de CDI était intervenue après qu’elle avait manifesté son intention de ne pas renouveler le CDD. Autrement dit, pour les juges du fond, dans la mesure où la salariée avait fait part de son souhait de ne pas aller au-delà du terme du CDD, l’employeur devait lui verser l’indemnité de précarité.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis : dès lors que l’employeur avait offert, avant le terme du CDD, la conclusion d’un CDI que la salariée avait refusée, l’indemnité n’était pas due, peu important que le salarié ait préalablement manifesté son intention de mettre un terme aux relations contractuelles à l’issue du CDD. La Haute Juridiction se prononce au visa de l’article L 1243-10 du Code du travail qu’elle rappelle.

A notre avis : La solution aurait-elle été la même si l’employeur avait fait la proposition de CDI après le terme du contrat ? Il est permis d’en douter, compte tenu du précédent de 1997. Pour que l’employeur n’ait pas à verser l’indemnité de fin de contrat au salarié qui refuse un CDI, il doit lui avoir fait la proposition avant l’arrivée du terme du CDD.

A noter : On rappellera utilement que, depuis le 1er janvier 2024, l’employeur qui propose au salarié un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, lui notifie par écrit avant le terme du contrat en lui laissant un délai de réflexion et, en cas de refus, en informe France Travail en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé, ce refus pouvant priver l’intéressé de ses droits à chômage (article L 1243-11-1 et R 1243-2 du code du travail).

Différer le dépôt de la DSN en cas de décalage de paie suppose d’informer préalablement l’Urssaf

Selon le Code de la sécurité sociale, la déclaration sociale nominative (DSN) doit être adressée le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard, le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ou le 15 de ce mois dans les autres cas. Pour les entreprises d’au moins 50 salariés pratiquant le décalage de paie, la DSN peut donc être envoyée le 15 du mois. La Cour de cassation était toutefois interrogée pour savoir si un tel décalage de la paie emportait automatiquement le décalage de l’envoi de la DSN ou s’il importait au contraire à l’employeur d’informer au préalable l’Urssaf.

Dans cet arrêt du 5 septembre 2024, l’Urssaf avait considéré qu’une société avait procédé à l’envoi tardif de sa déclaration sociale nominative pour les mois de février à juin 2017. L’organisme de recouvrement lui avait alors notifié des pénalités, puis une mise en demeure.

De son côté, la société contestait cette décision dans la mesure où, pratiquant le décalage de paie, elle s’estimait en fait dans les délais. Les juges du fond lui ont donné raison et ont annulé les pénalités. Ils ont condamné l’organisme de recouvrement au remboursement des sommes litigieuses.

L’Urssaf se pourvoit en cassation. Pour l’organisme de recouvrement, il existe une présomption de paiement des salaires au cours du même mois que la période de travail et il appartient à l’employeur de l’informer afin que soit décalée en temps utile la date d’exigibilité de la DSN au 15 du mois suivant et que ne soient pas appliquées des pénalités de retard.

Selon l’article R 243-12 du CSS, une pénalité égale à 1,5 % du montant du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale par travailleur salarié ou assimilé est appliquée, pour chaque mois ou fraction de mois de retard, à l’employeur en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés sur celles-ci. L’obligation s’applique, plus particulièrement, à la déclaration sociale nominative prévue par l’article L 133-5-3 du CSS, laquelle doit être produite à l’appui du versement des cotisations. Les dispositions de l’article R 133-14 du CSS renvoient, en effet, sur ce point à l’article R 243-6 du même Code qui précisent que le versement des cotisations doit intervenir au cours du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée le même mois que la période d’activité, et le 15 de ce mois dans les autres cas (CSS art. R 243-6, II dans sa version applicable au litige). Cette dernière formule s’applique non seulement aux employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, mais également aux employeurs qui emploient au moins 50 salariés dans l’hypothèse où la rémunération afférente à un mois déterminé n’est pas versée au cours de ce même mois, mais le mois suivant.

Ce cadre posé, le décalage de la paie emportait-il le décalage de l’envoi de la déclaration sociale nominative ? La Cour de cassation répond à la question par l’affirmative tout en assortissant la faculté ainsi ouverte à l’employeur d’une condition bien précise : il importe que ce dernier ait informé au préalable l’organisme de recouvrement du décalage des opérations de versement de la rémunération aux salariés de l’entreprise. À défaut, l’employeur s’expose aux pénalités prévues en cas de retard ou d’omission dans les déclarations et productions auxquelles il est tenu.

A noter : La solution retenue confirme, si besoin était, l’importance accordée par le droit des cotisations sociales à l’exigibilité de ces dernières. Certes, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, complétée par celle pour 2024, a entendu modifier le fait générateur des cotisations. Alors que ce dernier procédait antérieurement du versement effectif de la rémunération au salarié, il est déterminé à présent, au terme d’une formule non dépourvue d’ambiguïté, par la période d’activité au titre de laquelle les revenus d’activité sont attribués (CSS art. L 242-1, I). Le régime juridique de la dette de cotisation n’en demeure pas moins tributaire, avant tout, du versement de la rémunération, lequel détermine, en particulier, l’exigibilité des cotisations. C’est dans cette perspective que s’inscrit la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, alors même qu’elle reprend sur la question du décalage de la paie et de ses effets sur les obligations déclaratives de l’employeur, la position prise en son temps par la chambre sociale (Cass. soc. 11-2-1981 no 79-12.869 P et 79-16.375 P : Bull. civ. V no 124 ; Cass. soc. 12-6-1981 no 79-13.043 P : Bull. civ. V no 549).

Clé USB personnelle : un mode de preuve illicite mais justifiable par le droit à la preuve

Dans un arrêt destiné à une large publication, la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de la preuve de faits fautifs obtenue à partir de l’examen de clés USB personnelles. Une salariée, assistante commerciale, est licenciée pour faute grave pour avoir copié, sur plusieurs clés USB trouvées dans son bureau par l’employeur, de nombreux fichiers de l’entreprise, dont certains relatifs à des données de fabrication, auxquels elle n’avait pas accès dans le cadre de ses fonctions. Elle conteste principalement la licéité du contrôle de l’employeur sur le contenu de ces clés USB personnelles, dont celui-ci alléguait qu’elles se trouvaient dans le bureau de la salariée, mais pas connectées à l’ordinateur professionnel, même si elles avaient pu l’être par le passé.

La chambre sociale de la Cour de cassation affirme, sur le fondement de l’article L.1121-1 du code du travail, que l’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l’ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié. Par conséquent, ce mode d’obtention d’une preuve est illicite.

Cette solution est à rapprocher d’une autre, adoptée une dizaine d’année plus tôt, ayant admis qu’une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, est présumée utilisée à des fins professionnelles. L’employeur peut donc avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié (arrêt du 12 février 2013).

La cour d’appel de Lyon a au contraire jugé que les clés USB trouvées sur le bureau de la salariée ne pouvaient pas être identifiées comme personnelles, s’appuyant sur la jurisprudence selon laquelle les documents détenus par un salarié dans le bureau de l’entreprise sont présumés professionnels de sorte que l’employeur peut en prendre connaissance même sans la présence du salarié, sauf s’ils sont identifiés comme personnels (arrêt du 4 juillet 2012). Et l’avis de l’avocat général devant la Cour de cassation dans cette affaire penchait plutôt dans ce sens, dès lors qu’en l’espèce rien ne permettait de laisser présumer une quelconque destination personnelle des clés USB en dehors de tout signalement spécifique de l’intéressée.

La chambre sociale de la Cour de cassation fait sienne la position de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 concernant les conditions d’admissibilité d’une preuve illicite. Ainsi, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

La chambre sociale ne recite pas l’attendu de principe de ses propres arrêts récents en la matière concernant la méthode devant être suivie par les juges du fond (arrêt du 8 mars 2023 ; arrêt du 14 février 2024), où elle recommande aux juges en présence d’une preuve illicite, de :

- s’interroger d’abord sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci ;

- rechercher ensuite si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié ;

- apprécier enfin le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

C’est pourtant bien au travers de cette grille d’analyse que la Cour de cassation procède ici, elle-même, à l’exercice de mise en balance, à partir des constatations faites par les juges du fond. On notera qu’ayant jugé la preuve licite, ces derniers n’ont pas effectué cet exercice.

Ainsi, la cour d’appel a relevé que l’employeur faisait valoir qu’il avait agi de manière proportionnée afin d’exercer son droit à la preuve, dans le seul but de préserver la confidentialité de ses affaires, de sorte que la mise en balance avec le droit à la preuve était bien demandée par une partie.

Elle a ensuite constaté que l’employeur démontrait qu’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le contrôle effectué sur les clés USB, au regard du comportement de la salariée qui, selon le témoignage de deux de ses collègues, avait travaillé sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangés dans un sac plastique placé soit au pied de son bureau, soit dans une armoire métallique fermée.

La cour d’appel a ensuite relevé que pour établir le grief imputé à la salariée, l’employeur s’était borné à produire les données strictement professionnelles reproduites dans une clé unique après un tri opéré par l’expert qu’il avait mandaté à cet effet, en présence d’un huissier de justice, les fichiers à caractère personnel n’ayant pas été ouverts par l’expert et ayant été supprimés de la copie transmise à l’employeur, selon procès-verbal de constat d’huissier.

Dès lors, conclut la Cour de cassation, il en ressort que la production du listing de fichiers tiré de l’exploitation des clés USB était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces relatives au contenu des clés USB litigieuses étaient recevables.

La lettre de licenciement reprochait à la salariée de s’être connectée sur l’ordinateur de la dirigeante de l’entreprise et celui de sa collègue sans autorisation et d’avoir récupéré des données particulièrement sensibles auxquelles elle n’était pas censée avoir accès, faisant prendre un risque majeur pour l’entreprise de voir ces données « se retrouver dans la nature » sur des clés USB non sécurisées, anéantissant ainsi tous les efforts consentis par l’employeur pour protéger ses données.

La cour d’appel a relevé que la salariée, qui n’avait pas la charge de la fabrication de produits, avait copié de sa propre initiative sur des clés USB lui appartenant, de nombreux fichiers en lien avec le processus de fabrication qu’elle avait l’intention d’emporter avec elle. La Cour de cassation décide que la cour d’appel a pu en déduire que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien dans l’entreprise de la salariée, peu important son ancienneté de 37 années.

Smic, retraite, emploi des seniors, apprentissage : Michel Barnier dévoile sa feuille de route

C’est dans une ambiance chahutée que le Premier ministre a tenu, mardi après-midi, son discours de politique générale devant un hémicycle sans majorité. Un exercice d’équilibriste alors que la gauche prévoit de déposer une motion de censure. Pour préparer sa feuille de route, il avait reçu la semaine dernière les organisations patronales et syndicales.

Sur le volet social, le chef du gouvernement a égrené ses priorités, aux premiers rangs desquelles figure la question du pouvoir d’achat. Il a annoncé une revalorisation du Smic « de 2 % dès le 1er novembre par anticipation de la date du 1er janvier ». Le Smic net mensuel serait ainsi porté à environ 1 426 euros nets, contre 1 398,70 euros actuellement. Ce qui ne signifie pas un coup de pouce mais une avance sur l’augmentation prévue au 1er janvier 2025, soit deux mois avant.

Au passage, il a fustigé la situation de certaines branches professionnelles « dans laquelle les minima ne sont pas acceptables ». « Cela fera l’objet de négociations rapides. L’Etat s’y engage », a-t-il promis.

Selon le dernier pointage du ministère du travail, transmis mardi, 146 branches professionnelles (85 %) ont conclu un accord ou émis une recommandation patronale prévoyant un premier coefficient supérieur ou égal au Smic, applicable à compter du 1er janvier 2024. Mais 25 % des branches (15 %) affichent au moins un coefficient en deçà. Le sujet n’est pas nouveau et plusieurs tentatives ont été entreprises pour inverser la tendance. Dernière en date, le projet de loi annoncé par l’ancien ministre du travail, Olivier Dussopt, pour juin 2024. Lequel prévoyait de calculer les exonérations de cotisations sociales non pas sur la base du Smic, mais sur la base des minima de branche pour celles qui ne sont pas en conformité. Mais le texte est resté lettre morte.

Dans la lignée de Gabriel Attal, qui avait appelé à une « désmicardisation » de la société, le négociateur du Brexit a déploré que les « dispositifs d’allègements de charges freinent la hausse des salaires au-dessus du Smic » tout en promettant de « revoir les dispositifs », mais sans donner plus de détail. Là encore, plusieurs travaux ont été initiés sur ce sujet dont ceux des économistes Antoine Bozio, et Etienne Wasmer, qui observaient, dans un rapport d’étape, en avril dernier, une « surconcentration » croissante des emplois dans une fourchette allant de 1 à 1,6 Smic où se regroupait l’essentiel des allègements. Avec à la clef, un phénomène de « trappes à bas salaires » voire des « trappes à promotions ».

Toujours sur le chapitre du pouvoir d’achat, le Premier ministre souhaite relancer la participation, l’intéressement et l’actionnariat salarié, « et pas seulement dans les grandes entreprises », sans faire référence à la loi Pacte et à la loi sur le partage de la valeur, deux textes ciblés notamment en direction des PME.

L’ex-commissaire européen n’a pas éludé l’épineuse réforme des retraites, adoptée par 49-3 au printemps 2023. Il a invité les partenaires sociaux à reprendre le dialogue pour « corriger certaines limites de loi », en particulier « la question des retraites progressives, de l’usure professionnelle et de l’égalité professionnelle qui mérite mieux que des fins de non-recevoir ». Il a toutefois posé ses conditions : que ces aménagements soient « raisonnables et justes » arguant qu’il est « impératif de préserver l’équilibre durable de nos systèmes par répartition ».

Appelant à un « renouveau du dialogue social », il a ajouté qu’il faisait confiance aux organisations patronales et syndicales pour « négocier dès les prochaines semaines sur l’emploi des seniors et sur notre système d’indemnisation du chômage ». Reste à savoir quel sera le délai de cette négociation et surtout si un objectif d’économies figurera dans la lettre de cadrage. Lors des bilatérales avec Michel Barnier, le 26 septembre, François Asselin, le président de la CPME, avait exprimé ses craintes concernant un document trop « corseté », c’est-à-dire extrêmement contraint en raison de la situation budgétaire.

Si le plein emploi reste un objectif affiché par le nouveau gouvernement, Michel Barnier a reconnu qu’il n’était pas « atteint ». Il compte donc s’appuyer sur les dispositifs existants pour y parvenir, notamment sur l’expérimentation Territoires zéro chômeur qui « donne des résultats ». Mais aussi sur l’accompagnement des allocataires du revenu de solidarité active (RSA) mené par France Travail. Car pour le Premier ministre, le RSA ne doit pas être uniquement un « filet de sécurité » mais bien « un tremplin vers l’insertion ».

Côté formation, il a eu un mot sur l’apprentissage, en appelant à « dépenser mieux » et à éviter les « effets d’aubaine ». Compte-t-il faire des coupes claires dans les aides aux entreprises ? Cette piste avait été évoquée dans la revue des dépenses, préparée par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et l’Inspection générale des finances (IGF), en septembre dernier. Les deux missions estimaient que « le soutien public à l’apprentissage dans l’enseignement supérieur [apparaissait] disproportionné au regard de ses effets sur l’insertion dans l’emploi ». Elles préconisaient ainsi de supprimer la prime à l’embauche pour les niveaux 6 (licence) et 7 (master) au sein des entreprises de 250 salariés et plus. Avec à la clef, 554 millions d’économies potentielles.

A l’issue de son discours d’une heure trente, le Premier ministre n’a pas sollicité de vote de confiance.

| Les réactions des partenaires sociaux |

|---|

|

Si le Medef a salué le discours de « vérité » du Premier ministre, il a toutefois mis en garde le gouvernement, en rappelant que sans une réduction de la dépense publique, « toute contribution supplémentaire des entreprises, nécessairement exceptionnelle et mesurée, serait incompréhensible ». Il se félicite de la perspective de renouer le dialogue social, en indiquant qu’il avait lui-même proposé aux partenaires sociaux de rependre la négociation sur les seniors. Il se dit également prêt à discuter d’aménagements à la réforme des retraites « dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’équilibre du régime ». De son côté, l’Union des entreprises de proximié (U2P) a accueilli favorablement « la volonté du Premier ministre de renouveler le dialogue social et de faire confiance aux partenaires sociaux », en précisant qu’elle sera au rendez-vous de la renégociation des accords sur l’emploi des seniors et sur l’assurance-chômage tout en partageant la nécessité de revenir sur la réforme des retraites « en ce qui concerne la retraite progressive, l’usure professionnelle et l’égalité femmes-hommes ». Elle souhaite que le soutien à l’apprentissage soit confirmé à « l’exception des effets d’aubaine que la prime a pu créer en l’accordant aux plus grandes entreprises ». Olivier Guivarch de la CFDT se félicite que « maintenant le gouvernement reconnaît notre place ». La CFDT est donc prête à négocier sur l’assurance chômage et l’emploi des seniors. « Nous attendons de savoir dans quelles dispositions se mettent les organisations patronales », a-t-il ajouté. A la CGT, Denis Gravouil reconnaît l’existence de plusieurs points favorables : « On a eu la peau de la réforme de l’assurance chômage, c’est quand même une victoire. Sur les retraites, Michel Barnier reste dans sa ligne d’aménagements cosmétiques qui ne nous satisfont pas du tout et il reste les réductions de dépenses que nous aurons dans le PLF et le PLFSS ». Il note également un succès « non négligeable » sur le Smic et les exonérations de cotisations autour du Smic. Comme à l’issue des bilatérales à Matignon, Frédéric Souillot (FO) se réjouit « de ce qui ressemble à un changement de méthode » mais espère que l’exercice ne se limite pas à de la simple communication. L’anticipation de plusieurs mois sur la hausse du Smic lui semble également « une bonne nouvelle pour les Smicards et les bas salaires » même s’il préfèrerait la mise en place de l’échelle mobile des salaires. Il note que Michel Barnier redonne la main aux partenaires sociaux sur de nombreux sujets et continuera de porter l’agrément de l’accord de 2023 sur l’assurance chômage. Pour François Hommeril, « tout cela est positif dans le sens où c’est conforme à ce qu’il nous a dit aux bilatérales ». La CFE-CGC se rendra aux diverses négociations paritaires sur l’assurance chômage, les seniors et les retraites. Son président note toutefois l’absence pour l’instant de tout élément de cadrage. Il souhaiterait également que des conditions soient fixées au patronat, comme une suppression du CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi) en cas d’échec de la négociation. Il réclame aussi une étude d’impact financière sur les raisons de la dette budgétaire française. A la CFTC, Cyril Chabanier se satisfait lui aussi des annonces relatives au Smic qu’il considère comme « un geste positif ». Autres avancées selon lui, l’ouverture d’une nouvelle négociation sur l’assurance chômage. Il se dit en revanche « déçu » sur les retraites et « réservé » sur les branches : « J’ai entendu tous les Premiers ministres et tous les ministres du travail dire la même chose sans résoudre le problème des minimas inférieurs au Smic donc j’attends de voir comment Michel Barnier va tordre le bras des branches pour y parvenir ». Il reste à voir si les syndicats vont parvenir à dégager des lignes communes lors de la réunion intersyndicale prévue en visioconférence aujourd’hui en fin de journée. |

Envoyer des blagues sexistes avec sa messagerie professionnelle, une liberté fondamentale du salarié ?

Dans cette affaire, un salarié est licencié pour faute grave aux motifs de factures réglées en l’absence de contrats ou pour des prestations fictives, du remboursement de frais professionnels injustifiés, de son implication dans une société tierce, d’un comportement déloyal et… de l’envoi de courriels contenant des images et des liens à caractère sexuel.

Le salarié avait, en effet, entretenu une correspondance électronique avec un subordonné et des personnes étrangères à l’entreprise, grâce à l’outil informatique mis à sa disposition pour son travail. Ces messages, estampillés « privés », avaient une connotation sexuelle avérée mais ne constituaient pas des faits de harcèlement sexuel. Il s’agissait d’envois de blagues sexistes (de très mauvais goût) et de photos pouvant être considérées comme pornographiques qui ne ciblaient personne en particulier.

Le salarié conteste son licenciement en justice. Il est débouté en appel, les juges du fond considérant que les messages litigieux contrevenaient à la charte interne de l’entreprise destinée à prévenir le harcèlement sexuel. A tort. La chambre sociale casse l’arrêt d’appel au motif que les messages ne constituaient pas des faits de harcèlement sexuel (arrêt du 2 février 2022). Elle renvoie l’affaire à la cour d’appel autrement composée.

Cette fois-ci, le licenciement est jugé nul par la cour d’appel de renvoi parce qu’il viole la liberté d’expression du salarié. L’employeur se pourvoit en cassation.

Dans un arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation censure une nouvelle fois les juges du fond. Elle confirme la nullité du licenciement mais, dans le droit fil de sa jurisprudence, sur un autre fondement, celui de l’atteinte à sa vie privée, et en tire toutes les conséquences qui s’imposent.

En vertu de l’article L.1121-1 du code du travail, tout salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Ce droit implique en particulier le secret des correspondances.

Si les courriels figurant sur la boite électronique professionnelle du salarié, sans mention les faisant apparaître comme étant personnels, sont présumés avoir un caractère professionnel et peuvent dès lors être ouverts par l’employeur (arrêt du 15 décembre 2010 ; arrêt du 18 octobre 2011), celui-ci ne peut pas, sans violer cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels et identifiés comme tels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où il aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur (arrêt « Nikon » du 2 octobre 2001).

Attention ! Même si l’employeur peut consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut pas les utiliser pour le sanctionner s’ils s’avèrent relever de sa vie privée (arrêt du 5 juillet 2011).

Comme le rappelle l’avocate générale dans son avis joint à l’arrêt, s’agissant de correspondances ou de fichiers à connotation sexuelle, l’employeur est seulement autorisé à reprocher au salarié un manquement à ses obligations contractuelles soit en raison d’un usage abusif de l’outil informatique professionnel à des fins privées (arrêt du 16 mai 2007 ; arrêt du 18 décembre 2013) soit de la commission de faits délictueux tels que la pédophilie ou la tenue de propos antisémites susceptibles de nuire aux intérêts de l’entreprise (arrêt du 2 juin 2004).

En, l’espèce, les messages litigieux avaient bien été identifiés comme personnels, n’étaient pas trop nombreux et aucun fait pénalement répréhensible susceptible de nuire à l’entreprise ne pouvait être relevé.

Fort logiquement, et en dépit du caractère choquant et moralement critiquables de ces messages, la Cour de cassation reprend le dispositif de l’arrêt « Nikon » précité.

La Cour de cassation reste fidèle à sa position. Les licenciements prononcés en raison de l’envoi de mails sans caractère professionnel, pornographiques ou non, par un salarié n’ont jamais été analysés par la Cour comme une violation de sa liberté d’expression mais comme celle, éventuelle, de sa vie privée.

Pourtant, le lien entre ces deux libertés fondamentales peut être tenu.

Le deuxième arrêt d’appel avait d’ailleurs conclu à la nullité du licenciement sur le fondement de la violation de la liberté d’expression du salarié garantie par l’article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

► Pour rappel, ce texte dispose que le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Pour les juges du fond, les mails étaient privés, n’étaient pas stigmatisants et ne ciblaient aucune personne. Leur contenu n’était ni excessif ni diffamatoire ni injurieux.

Aucun fait n’était pénalement répréhensible ; les messages étaient étrangers à tout harcèlement sexuel, y compris en considération de la prévention de ceux-ci.

L’interdiction de blagues et commentaires du seul fait de leur connotation sexuelle devait donc être regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du salarié.

A tort. Pour prononcer la nullité du licenciement, la cour d’appel aurait dû se fonder sur la violation du secret des correspondances du salarié.

Comme le souligne l’avocate générale dans son avis, « ce n’est qu’indirectement et subsidiairement, en quelque sorte, que la liberté d’expression peut réapparaître, non pas comme limite au droit disciplinaire de l’employeur, mais comme finalité seconde au droit au secret des correspondances privées, qui est de permettre à chacun de dire ce qu’il veut dans le secret d’une correspondance ».

La Cour de cassation tire les conséquences de l’illicéité de motif fondé sur la violation de la vie privée du salarié.

Elle rappelle qu’à moins de constituer un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire (arrêt du 26 septembre 2001 ; arrêt du 23 juin 2009 ; arrêt du 3 mai 2011).

Les propos tenus dans le cadre d’une conversation privée (que ce soit sur messagerie électronique ou sur les réseaux sociaux) qui n’est pas destinée à être rendue publique, ne peuvent pas constituer un manquement du salarié à ses obligations professionnelles (Assemblée plénière du 22 décembre 2023 ; arrêt du 6 mars 2024).

En outre, précise-t-elle, « le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique professionnel, en violation du droit au respect de l’intimité de la vie privée, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ».

Les propos échangés par le salarié étant d’ordre privé, sans rapport avec son activité professionnelle et non destinés à être rendus publics, le licenciement du salarié était injustifié. Il était également atteint de nullité puisqu’il violait le droit au respect de sa vie privée.

► Rappelons qu’en l’absence d’atteinte à l’intimité de la vie privée du salarié, le licenciement fondé sur un motif tiré de la vie personnelle du salarié est sans cause réelle et sérieuse (arrêt du 25 septembre 2024).

Ce faisant, la Cour statue contre l’avis de l’avocate générale qui considérait que « pour être personnelle, la correspondance reçue sur le lieu du travail n’est pas nécessairement privée, qui doit s’entendre de l’intimité de la vie privée (…), et n’appelle donc pas forcément la protection attachée à la violation du droit au respect de la vie privée, qui est la nullité de la mesure prise en violation de cette liberté fondamentale. Or en l’espèce, les blagues ou photos à caractère sexuel n’entraient pas dans la stricte intimité de la vie privée du salarié, ne le concernant pas personnellement (ce serait différent en cas d’envoi de photos ou vidéos intimes entre personnes consentantes), et n’entachaient donc pas de nullité le licenciement discuté ».

Une analyse des accords prévoyant une semaine de quatre jours : la recherche de productivité d’abord

Dans un document de quatre pages (en pièce jointe), la sociologue Pauline Grimaud, du Centre d’études, de l’emploi et du travail (CEET), présente une analyse de 150 accords d’entreprise signés en France en 2023 prévoyant une semaine de travail de quatre jours (*).

Conclusion générale : « Ce souci de la performance économique se traduit par des semaines de travail compressées ou intensifiées puisque la semaine de quatre jours n’implique en général ni une baisse de la durée du travail, ni une diminution de la charge de travail. D’ailleurs, cette organisation du temps de travail recouvre des réalités très diverses dans les entreprises selon les secteurs et les catégories socioprofessionnelles des salariés concernés ».

En ciblant les accords qui mettent en place de façon pratique une organisation du travail en quatre jours, l’auteure de l’étude estime que ces textes, même s’ils prétendent viser une amélioration du bien être des salariés (ce motif figure dans 50 % des préambules des accords), sont surtout conçus comme « un moyen de mobiliser les salariés en vue de gains de productivité ».

Pour arriver à ce constat, l’étude du CEET analyse les effets réels sur la semaine de travail des accords signés. Or 89 % des textes aboutissent à une semaine de travail compressée, sans réduction du temps de travail : la durée hebdomadaire de travail ne baisse pas, et donc le temps de travail quotidien augmente.

Le temps de travail effectif passe ainsi souvent à :

- 8h45 par jour pour les salariés à 35 heures ;

- 9h45 par jour pour les salariés à 39 heures.

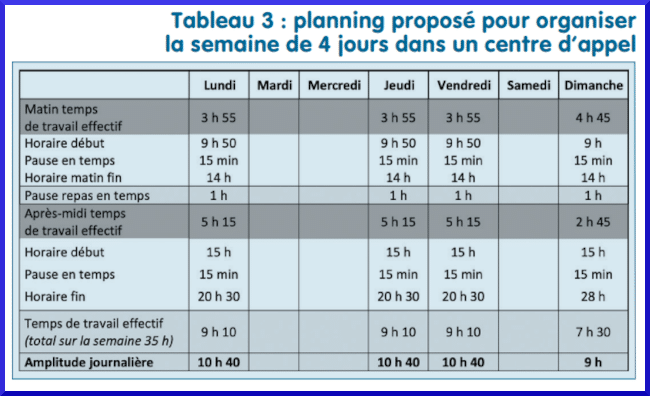

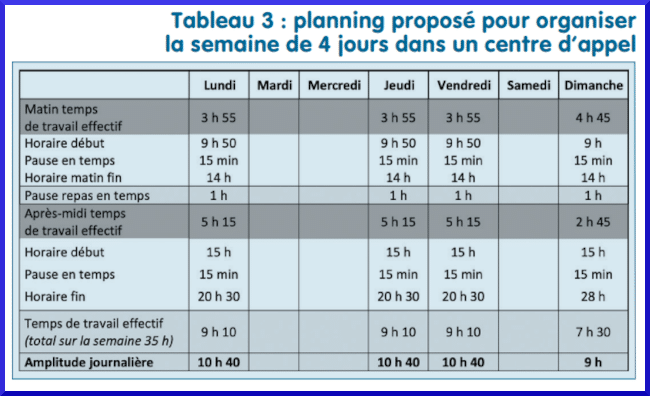

Comme ce temps n’inclut pas les pauses, l’amplitude journalière peut donc atteindre ou dépasser 10 heures, comme on le voit ci-dessous pour un centre d’appels :

Cet alourdissement du temps de travail quotidien ne s’accompagne d’aucune mesure d’allègement de la charge de travail ni de création d’emplois, les accords affirmant même que la charge de travail restera la même. Autrement dit, le salarié doit faire autant en moins de temps. Et cela vaut même pour les accords qui réduisent un peu la durée de travail hebdomadaire !

Ce type d’accord permet donc, comme cela s’est déjà vu avec le passage au 35 heures, une nouvelle intensification du travail.

Cependant, l’organisation du travail en quatre jours est différente selon les entreprises. L’auteure distingue trois grands types d’organisation de la semaine de travail.

-

La semaine de quatre jours sur cinq

Adoptée dans les services comme dans l’industrie, cette organisation, choisie par 63 % des accords, neutralise un jour dans la semaine, soit un jour collectif quand c’est possible, soit un jour pris individuellement; « souvent le lundi, mercredi ou vendredi ».

Cette organisation va parfois de pair avec une baisse du nombre de jours de télétravail. « La popularité croissante de la semaine de quatre jours s’explique donc bien par le contexte post-pandémie puisqu’elle constitue, pour les entreprises, un dispositif alternatif à la généralisation du télétravail pour une partie des salariés », en déduit Pauline Grimaud.

-

La semaine modulée

Présente dans 20 % des accords, dans les services comme dans l’industrie, cette organisation vise la flexibilité : le temps de travail dépend de l’activité saisonnière et du carnet de commandes, avec des semaines de quatre jours de travail (32 ou 30 heures) en cas de basse activité, et des semaines de cinq voire six jours de travail (40 heures ou plus). On rejoint ici les logiques d’annualisation du temps de travail qui permettent à l’employeur d’éviter de payer des heures supplémentaires.

-

la semaine de quatre jours sur sept

Il s’agit ici d’organiser un travail par roulement pluri-hebdomadaire, avec une semaine de quatre jours organisée sur cinq, six ou sept jours, avec un travail souvent régulier le week-end.

Ce mode d’organisation est préféré par 16 % des accords, souvent dans les services avec un contact client et de fortes amplitudes horaires. « Pour les directions d’établissements, elle a l’avantage d’augmenter l’amplitude journalière et de faciliter ainsi la mise en place de longues journées de travail sur un nombre plus restreint de jours », observe le CEET.

Cette organisation, avec ses horaires atypiques, revient souvent à diminuer sensiblement le temps partagé en famille, et va donc à rebours des idées reçues sur une semaine de quatre jours permettant de mieux concilier temps personnel, vie familiale et temps professionnel.

N’y-a-t-il donc aucun bénéfice pour le salarié lorsqu’un accord d’entreprise prévoit une semaine de travail de quatre jours, en vient-on à se demander à la lecture de l’analyse du CEET.

La réponse de l’auteure ne pourra que nourrir la réflexion des négociateurs, qu’il s’agisse des RH comme des délégués syndicaux. Ce qu’y gagnent les salariés ? C’est de mettre à distance le travail, d’échapper au moins un jour par semaine au « travail pressé » décrit par de nombreux spécialistes du monde du travail. Problème et paradoxe : cette organisation impliquant une nouvelle intensification du travail, elle pourrait bien à nouveau dégrader la qualité du travail, sa soutenabilité pour les travailleurs, et donc susciter encore davantage de mise à distance de l’entreprise de la part des salariés…

(*) Le Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET) est un programme transversal du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) visant à développer la recherche pluridisciplinaire sur le travail et l’emploi, dans une perspective académique et de réponse à la demande sociale (voir ici les différents laboratoires qui y contribuent).

Attribution d’actions gratuites : en cas de réintégration dans l’assiette des cotisations sociales, l’avantage est évalué au terme de la période d’acquisition

Dès lors que les conditions édictées aux articles L.225-197-1 à L.225-197-6 du code de commerce sont respectées, le régime social des actions gratuites peut être attractif.

Ainsi, le gain lié à l’attribution des actions peut être exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements alignés. Cette exonération bénéficie tant aux salariés qu’aux mandataires sociaux lorsque deux conditions sont réunies :

- le bénéficiaire ne doit pas disposer de ses actions gratuites pendant la période de conservation ;

- l’employeur doit notifier à l’Urssaf l’identité des salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été définitivement attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’eux.

► Une condition supplémentaire est exigée pour les actions attribuées jusqu’au 27 septembre 2012 : le délai de conservation prévu en matière fiscale doit être respecté.

Si l’une de ces conditions fait défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Pour ce faire, il faut évaluer l’avantage procuré par l’attribution gratuite di’actions. A quelle date doit être évalué cet avantage ? L’Urssaf a-elle toute latitude pour évaluer cet avantage à défaut d’éléments probants fournis par la société ? Ce sont les questions posées à la Cour de cassation dans un arrêt du 5 septembre dernier.

Dans cette affaire, suite à un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations, des avantages accordés aux salariés par attributions gratuites d’actions dans le cadre d’un plan mis en place au titre de l’année 2012.

► L’arrêt n’explicite pas les raisons ayant conduit au redressement au titre de l’année 2012.

Le redressement est validé par la justice.

La société se pourvoit en cassation, arguant du parallélisme des règles fiscales et sociales. Concrètement, l’impôt sur l’avantage correspondant à la valeur à la date d’acquisition des actions gratuites est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a cédé ces actions. Dès lors, la société en déduit que le fait générateur de l’assujettissement aux cotisations ne peut être que la cession des actions et non leur acquisition. Or, aucune cession n’était intervenue au cours de 2012.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Le fait générateur des cotisations sociales n’est pas la cession des actions attribuées gratuitement aux salariés mais l’attribution définitive de celles-ci au terme de la période d’acquisition. L’avantage doit donc être évalué à la date de cette acquisition en fonction de l’économie réalisée par le bénéficiaire (en l’espèce, 2012).

Pour déterminer la valeur des actions à la date de leur acquisition par les bénéficiaires, la société avait fourni à l’Urssaf un tableau retraçant leur valeur, établi par elle mais qui n’était ni certifié ni même signé. Considérant cet élément de preuve insuffisant, l’Urssaf avait retenu la valeur refacturée par la société mère des actions attribuées par la société cotisante.

La Cour de cassation lui donne raison. A défaut de fournir des éléments probants de la valeur des actions à l’expiration de la période d’acquisition, la société cotisante ne pouvait pas contester l’évaluation du redressement effectué par l’Urssaf en fonction des informations obtenues lors du contrôle.

► Le plan de 2013, non qualifié, octroyait aux salariés bénéficiaires des options de souscription d’actions à prix zéro. Les juges d’appel ont jugé, fort logiquement, que l’octroi d’une option d’achat d’actions à prix zéro s’analysait en une attribution gratuite d’actions.

CSP : peut-on informer le salarié sur le motif de rupture par un compte-rendu de réunion de CSE ?

La rupture du contrat de travail par adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) doit reposer sur un motif économique réel et sérieux, au sens de l’article L 1233-3 du Code du travail. La Cour de cassation exige donc de l’employeur qu’il remette au salarié, avant son acceptation du CSP, un écrit l’informant des motifs de la rupture (Cassation n° 08-43.137).

En l’espèce, l’employeur avait adressé à la salariée un courrier électronique comportant, en pièce jointe, le compte-rendu de la réunion au cours de laquelle les représentants du personnel avaient été informés sur le licenciement envisagé. La Cour de cassation a en effet déjà admis qu’un tel écrit permette à l’employeur de satisfaire à son obligation d’information, sous réserve toutefois que ledit compte-rendu mentionne non seulement les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise mais également leur incidence sur l’emploi du salarié (Cassation n°16-17.865).

Or ici, le compte-rendu de la réunion avec les représentants du personnel ne précisait pas l’incidence des difficultés économiques invoquées sur l’emploi de la salariée. Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait pas décider que l’employeur avait satisfait à son obligation d’information à l’égard de la salariée : sa décision est censurée (Cassation n° 22-18.629).