ACTUALITÉ

SOCIAL

Un salarié doit restituer sa ligne téléphonique professionnelle après la rupture de son contrat

À la suite du licenciement d’un salarié, responsable commercial, l’employeur lui a demandé de restituer l’ensemble des documents et matériels lui appartenant dont un téléphone portable. Le salarié a toutefois conservé la ligne téléphonique professionnelle (et donc la carte SIM) en la transférant à son nom. L’employeur a saisi la formation en référé du conseil de prud’hommes pour en obtenir la restitution.

La Cour de cassation (pourvoi n° 22-23.730), saisie du litige, répond à la question – inédite – de savoir si un salarié peut conserver la ligne téléphonique mise à sa disposition par l’employeur pendant l’exécution de son contrat de travail.

Pour la cour d’appel, il ne résultait ni du contrat de travail du salarié ni d’aucun document contractuel que cette ligne téléphonique pouvait être utilisée par le salarié tant à titre professionnel qu’à titre personnel, aucun usage ni aucune tolérance à ce titre n’étant par ailleurs démontrés. Il ne ressortait pas non plus d’un document quelconque que la mise à disposition de cette ligne téléphonique constituait un avantage pour le salarié en sa qualité de cadre.

En outre, la ligne avait été souscrite par l’employeur, qui en avait payé les factures jusqu’à son transfert au salarié. Le numéro de téléphone associé à la ligne n’avait donc jamais été une ligne personnelle du salarié. Enfin, le salarié n’apportait pas la preuve d’un accord conclu avec l’employeur pour qu’il conserve la ligne après la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel en déduit que la ligne téléphonique correspondant au numéro du téléphone portable mis à la disposition du salarié pendant l’exécution de son contrat de travail et détenu encore par lui après la rupture de ce contrat, est la propriété de l’entreprise, le salarié ayant fait transférer cette ligne en son nom en fraude des droits de la société.

La chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision d’appel. Après avoir rappelé qu’en application de l’article R 1455-7 du Code du travail, une formation de référé peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dans le cas où son existence n’est pas sérieusement contestable, la chambre sociale juge que la cour d’appel a pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la restitution de la ligne téléphonique après avoir constaté son caractère professionnel.

A noter : L’enjeu était certainement important pour l’employeur, compte tenu des fonctions de responsable commercial exercées par le salarié. Conserver sa ligne téléphonique, c’était conserver un contact avec ses anciens clients, ce qui présentait un risque concurrentiel pour l’ancien employeur.

Après la rupture du contrat de travail, le salarié doit en principe remettre à son employeur les accessoires à son contrat de travail. Tel est le cas notamment du véhicule de fonction, des vêtements de travail, des téléphones portables et ordinateurs professionnels (voir, par exemple, pour des éléments de connexion à des comptes YouTube et Twitter détenus par un salarié : CA Lyon 10-9-2021 n° 18/08845).

Par exception, certains accessoires peuvent toutefois être conservés par le salarié. Ainsi, les agendas professionnels, qui constituent des documents personnels de travail pour le salarié et qui peuvent contenir parfois des notes personnelles, ne peuvent être réclamés par l’employeur à l’issue du contrat de travail (CA Versailles 4-1-1995 no 94-20920).

A noter : La solution retenue, ici, par la cour d’appel et la Cour de cassation aurait probablement été différente si l’employeur avait autorisé le salarié à utiliser la ligne téléphonique à des fins personnelles. Dans cette situation, en effet, l’employeur n’aurait pas été le propriétaire exclusif de la ligne : il n’aurait donc pas pu, selon nous, la récupérer.

Un autre type de difficulté, en lien avec la propriété d’une ligne téléphonique, a été mis en évidence par un contentieux récent. Dans cette affaire, la salariée avait procédé à l’ouverture d’une ligne téléphonique en son nom, pour ses besoins professionnels : or, au moment de la rupture, elle n’avait pas restitué la ligne, et avait continué à l’utiliser, tout en faisant payer les factures par l’employeur. Le numéro Siret et l’adresse de ce dernier apparaissaient sur les factures, mais celles-ci étaient libellées au nom de la salariée et associées à son email personnel. Par conséquent, l’employeur ne pouvait pas résilier la ligne téléphonique. Les juges ont considéré que la demande de l’employeur de cession en sa faveur du contrat d’abonnement était fondée (CA Versailles 26-9-2024 n° 22/02329).

IJSS : l’indemnisation complémentaire de l’employeur va augmenter à compter du 1er avril 2025

Actuellement, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie sont calculées sur la base des salaires des trois mois précédant l’arrêt de travail dans la limite d’un montant égal à 1,8 Smic.

Le décret n° 2025-160 du 20 février 2025, publié au Journal officiel du 21 février 2025, abaisse ce plafond à 1,4 Smic pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025.

► Pour les arrêts de travail prescrits jusqu’au 31 mars 2025, les modalités d’indemnisation restent inchangées.

Ainsi, le salaire de référence sera pris en compte dans la limite de 2 522,52 euros [(11,88 € x 35 x 52 /12) x 1,4], au lieu de 3 243,24 euros. Le montant maximum brut d’une indemnité journalière passera ainsi de 53,31 euros à 41,47 euros.

Ce montant est obtenu de la manière suivante : (2 522,52 euros x 3) / 91,25 x 50 %. Cette modification va entraîner une perte d’indemnisation pour certains salariés et une augmentation de l’indemnisation à la charge de l’employeur en cas de maintien de salaire.

Nous avons calculé l’impact de cette modification en fonction de différentes situations.

Un salarié est absent 10 jours. Il ne remplit pas la condition d’ancienneté pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation complémentaire de la part de son employeur. Il ne perçoit donc que les indemnités journalières de la sécurité sociale. Son salaire mensuel des trois derniers mois est de 3 300 euros.

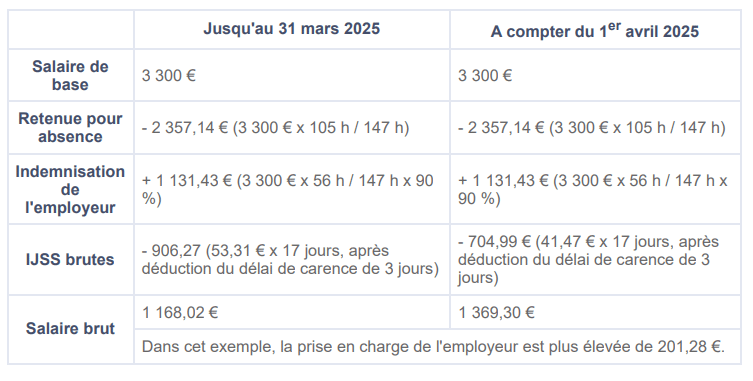

Un salarié est absent 20 jours calendaires (15 jours ouvrés) au cours d’un mois comptant 147 heures de travail. Son ancienneté lui permet de bénéficier de l’indemnisation complémentaire prévue par la loi, soit le maintien de son salaire brut à hauteur de 90 %, à l’issue d’un délai de carence de sept jours. Comme dans l’exemple précédent, son salaire mensuel des trois derniers mois est de 3 300 euros.

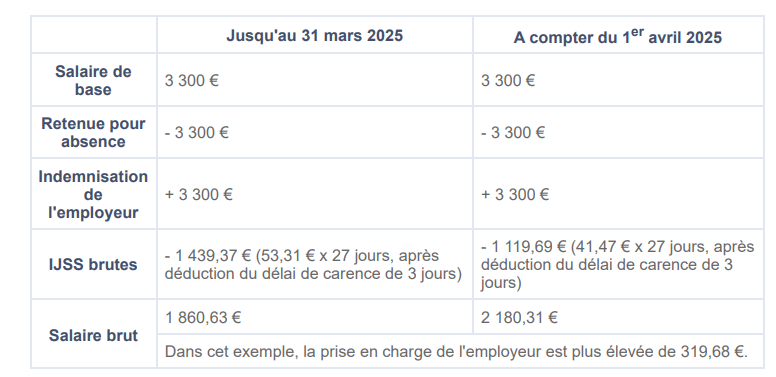

Un salarié est absent un mois total. Sa convention collective prévoit une indemnisation complémentaire à hauteur de 100 % du salaire brut sans délai de carence. Son salaire mensuel des trois derniers mois est de 3 300 euros.

Vérification des DSN : la convention entre l’Acoss, la CCMSA et l’Agirc-Arrco est approuvée

Un arrêté approuve la convention mentionnée à l’article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale établie entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et la fédération Agirc-Arrco. Cette convention a pour objectif de mettre en œuvre une coopération opérationnelle inter-régimes de fiabilisation des DSN, des comptes rendus métiers normalisés (CRM) et la DSN de substitution en cas de carence de l’employeur.

Protection sociale complémentaire et catégories objectives de salariés : la période transitoire est prolongée

Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire (régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire) est exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales sous réserve que ces régimes présentent un caractère collectif.

Pour être collectives, les garanties de protection sociale complémentaire (PSC) doivent bénéficier à l’ensemble des salariés ou du moins à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories objectives de salariés définies par la réglementation. Les critères permettant de définir les catégories objectives de personnel bénéficiaire d’un régime de PSC sont fixés à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, les catégories objectives de salariés peuvent être définies par référence :

- à l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres (critère 1) ;

- à un seuil de rémunération (critère 2) ;

- à l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels (critère 3) ;

- au niveau de responsabilité, au type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords susvisés (critère 4) ;

- à l’appartenance aux catégories définies à partir des usages en vigueur dans la profession, à partir de conditions d’emploi ou d’activité particulières ou aux catégories relevant du champ d’application d’un régime obligatoire assurant la couverture du risque concerné (critère 5).

Avant le 1er janvier 2022, cet article se basait, pour les deux premiers critères, sur les textes encadrant les régimes de l’Agirc et de l’Arrco antérieurement à leur fusion au 1er janvier 2019.

Un décret daté du 30 juillet 2021 a adapté la rédaction de cet article en remplaçant les références aux articles de la CCN Agirc de 1947 et de l’ANI Arrco de 1961 par les références aux articles de l’ANI du 17 novembre 2017. Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2022 mais les entreprises déjà pourvues de régimes de PSC ouvrant droit au régime social de faveur avaient jusqu’au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité.

Dans un courrier daté du 6 février 2025 (en pièce jointe), le ministère du travail invite les Urssaf à faire preuve de tolérance vis-à-vis des entreprises relevant de branches qui ont demandé l’extension de l’avenant modificatif de leur régime de PSC et déposé une demande d’agrément auprès de l’Apec un peu tardivement.

Jusqu’au 1er janvier 2022, s’agissant des deux premiers critères listés à l’article R.242-1-1 précité, les catégories objectives de salariés pouvaient être définies par référence :

- à l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant des définitions issues des dispositions de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 et 4 bis) et de son annexe I (art. 36) (critère 1) ;

- à un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite Agirc et Arrco (critère 2).

Ainsi, les deux premiers critères autorisés par la réglementation étaient basés sur les textes encadrant les régimes de l’Agirc et de l’Arrco antérieurement à leur fusion au 1er janvier 2019 (convention Agirc du 14 mars 1947 et accord national interprofessionnel Arrco du 8 décembre 1961). Or ces textes avaient cessé d’être applicables depuis l’entrée en vigueur de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 mettant en œuvre la fusion des régimes Agirc et Arrco, soit le 1er janvier 2019.

L’article R.242-1-1 n’ayant pas été réécrit à la fusion des régimes Agirc et Arrco, la question de la remise en cause du régime social de faveur en cas d’utilisation des critères 1 et 2 pouvait légitimement se poser avant la modification réglementaire intervenue le 1er janvier 2022.

La référence aux articles 4 et 4 bis de la convention Agirc de 1947 a été remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, articles reprenant des rédactions identiques aux articles 4 et 4 bis.

Ainsi, constituent toujours une catégorie objective :

- les ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires (arrêtés Parodi) des diverses branches professionnelles ou par les conventions et accords nationaux ou régionaux qui s’y sont substitués, les VRP exclusifs cadres, certains dirigeants non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés par la législation de la Sécurité sociale, les médecins salariés (au sens de la législation de la Sécurité sociale), les conseillers du travail et les surintendants d’usine diplômés (ANI 17 nov. 2017, art. 2.1 reprenant l’article 4 de la convention Agirc de 1947) ;

- ainsi que les employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) classés par référence aux arrêtés Parodi à un coefficient hiérarchique brut au moins égal à 300 ou classés dans une position hiérarchique équivalente dans les classifications d’emploi de conventions ou accords collectifs nationaux ou régionaux (ANI du 17 novembre 2017, article 2.2 reprenant l’article 4 bis de la convention Agirc de 1947).

En revanche, les Etam visés à l’ancien article 36 de l’annexe I de la convention Agirc de 1947 (Etam classés par référence aux arrêtés Parodi à un coefficient hiérarchique brut au moins égal à 200 et inférieur à 300 ou dans une position hiérarchique équivalente par les conventions et accords collectifs nationaux ou régionaux) ne sont plus expressément visés par l’article R.242-1-1, l’article 36 ayant perdu sa raison d’être du fait de la fusion de l’Agirc et de l’Arrco (il n’existe donc plus de textes équivalents dans les nouveaux textes).

Le décret a toutefois prévu une solution pour maintenir le périmètre antérieur des catégories de cadres et de non-cadres : il permet aux branches professionnelles, pour le bénéfice des garanties collectives de PSC, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par les ANI du 17 novembre 2017, dès lors que ces catégories sont validées par la commission paritaire de l’Apec.

► La référence à un seuil de rémunération déterminé à partir des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes Agirc et Arrco a été, elle, remplacée par la référence au seuil de rémunération égale à un, deux, trois, quatre ou huit plafonds annuels de sécurité sociale. Une catégorie ne peut être constituée en regroupant les seuls salariés dont la rémunération excède huit fois ce plafond. En pratique, la réglementation est donc restée inchangée.

Les modifications susvisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Cependant, les entreprises dotées de régimes de prévoyance définissant les catégories objectives de personnel en utilisant le critère n° 1 tel que fixé antérieurement au décret bénéficiaient d’une période transitoire pour se mettre en conformité. Ce délai de mise en conformité s’étendait jusqu’au 31 décembre 2024. Jusqu’à cette date butoir, les contributions patronales finançant le régime bénéficiaient toujours du régime social de faveur, sous réserve qu’aucune modification de l’acte fondateur du régime relative au champ des bénéficiaires des garanties ne soit intervenue avant cette date.

Les entreprises créées à compter du 1er janvier 2022 pouvaient également bénéficier de cette tolérance si leur branche professionnelle de rattachement ne s’était pas conformée aux nouvelles définitions de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale.

Un grand nombre de branches professionnelles ont conclu tardivement leurs accords relatifs aux catégories objectives, rendant impossible leur examen non seulement par la sous-commission de la protection sociale complémentaire en vue de leur extension mais aussi par la commission Apec en vue de leur agrément avant le 31 décembre 2024.

Les Urssaf sont invitées par le ministère du travail à tenir compte de ces difficultés techniques.

Ainsi, pour les branches ayant signé un accord, demandé son extension et déposé une demande d’agrément recevable auprès de la commission Apec avant le 31 décembre 2024, les entreprises devraient pouvoir conserver le régime social de faveur appliqué aux contributions patronales finançant les garanties de PSC après cette date butoir.

Combien de temps durera cette tolérance ?

Deux situations doivent être distinguées selon que la branche obtient ou non l’agrément de l’Apec :

- si l’accord est agréé par la commission Apec, la période de tolérance se poursuit pendant trois mois après obtention de cet agrément et extension de l’accord, afin que les entreprises de la branche disposent du temps nécessaire pour mettre leurs actes en conformité ;

- si l’accord n’est pas agréé par la commission Apec, la branche disposera d’un délai de trois mois afin de renégocier un accord qui pourra de nouveau faire l’objet d’une demande d’agrément. Si la décision de l’Apec est une nouvelle fois défavorable, la période de tolérance prend fin trois mois après cette décision, afin de permettre aux entreprises de la branche de mettre leurs actes en conformité.

Attention ! Dans les branches n’ayant pas conclu d’accord, demandé d’extension et son agrément par la commission Apec, les entreprises doivent avoir impérativement modifié leurs actes avant le 1er janvier 2025. Aucune tolérance ne leur sera accordée par les Urssaf.

La nouvelle procédure de saisie sur salaire entrera en vigueur le 1er juillet 2025

La saisie sur salaire permet à un créancier de récupérer des sommes dues par un débiteur salarié auprès de son employeur. La loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023 a modifié la procédure de saisie sur salaire. Il manquait toutefois le décret d’application afin d’en connaître la date d’entrée en vigueur et les modalités détaillées. C’est désormais chose faite avec le décret du 12 février 2025 publié vendredi au Journal officiel. Cette nouvelle procédure prendra effet le 1er juillet 2025, y compris pour les procédures en cours à cette date.

La loi du 20 novembre 2023 a apporté des modifications substantielles à la procédure de saisie des rémunérations, applicables à compter du 1er juillet prochain.

D’une part, les dispositions relatives à la saisie sur salaire du code du travail basculent dans le code des procédures civiles d’exécution.

D’autre part, la mise en œuvre de la saisie des rémunérations est confiée au commissaire de justice (profession née en 2022 de la fusion des métiers d’huissier de justice et de commissaire-priseur) au lieu du juge de l’exécution. Ainsi, l’autorisation judiciaire préalable du juge de l’exécution est supprimée.

Enfin, un registre numérique des saisies des rémunérations est créé afin de permettre leur gestion par les commissaires de justice.

Le décret du 12 février 2025 apporte les précisions nécessaires à cette procédure remaniée.

Commandement de payer

Avec l’abandon de la requête préalable au tribunal et la tenue d’une audience, le premier acte de la procédure est la signification par commissaire de justice d’un commandement de payer au débiteur.

Le commandement de payer doit à peine de caducité, être inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.

Ce commandement est assorti d’un délai suspensif d’un mois pour permettre au débiteur de contester la validité de la mesure devant le juge de l’exécution ou de conclure un accord avec le créancier sur les modalités de paiement de la créance.

Il doit contenir, à peine de nullité :

- la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

- le commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l’avertissement qu’à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;

- l’indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l’informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l’absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;

- la reproduction des articles R.212-1-5 et R.212-1-6 [créés par le décret du 12 février 2025] ;

- l’indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ;

- l’indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d’un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;

- l’indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu’un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;

- la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

- l’indication que si le débiteur s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L.712-1 du code de la consommation.

Le décret précise que les mentions prévues aux 5° à 9° doivent figurer en caractères très apparents.

► Lorsqu’un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur doit comprendre à peine de nullité les mentions prévues à l’article R. 212-1-3, à l’exception de celles mentionnées aux 3° et 4° de cet article. Toutefois, l’avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d’avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d’un mois.

Le débiteur peut, après avoir reçu le commandement de payer, accepter de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette. Dans ce cas, il lui appartient de manifester sa volonté au commissaire de justice, par courrier postal ou électronique. Il doit joindre à ce courrier tous les éléments qu’il estime utiles pour informer le commissaire de justice de ses revenus et charges.

Le commissaire de justice peut, s’il l’estime nécessaire, entendre le créancier et le débiteur. Au regard des éléments recueillis, il peut proposer un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette.

En cas d’accord entre le créancier et le débiteur, le commissaire de justice en dresse procès-verbal. Il en adresse une copie aux parties et mentionne l’établissement de cet accord dans le registre numérique des saisies des rémunérations.

► A noter : en cas de contestations, ces dernières formées par assignation, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers saisi. Ces règles de compétence sont d’ordre public.

La mise en œuvre de la saisie sur salaires suppose que le débiteur ou son mandataire commissaire de justice demande la désignation d’un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste diffusée par la Chambre nationale des commissaires de justice.

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d’un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n’a pas formé de contestation dans le mois suivant sa notification.

Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :

- l’indication des nom et domicile du débiteur ;

- l’indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ;

- le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;

- l’injonction de fournir au commissaire de justice, dans les 15 jours au plus tard à compter de la notification de l’acte de saisie, les renseignements prévus à l’article L. 212-8 ;

- la reproduction des articles L.212-7, L.212-8 et L.212-14 [du code des procédures civiles d’exécution] ;

- l’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ;

- le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts.

L’inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations est faite le jour de la signification de l’acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant.

Le procès-verbal de saisie n’est opposable aux autres créanciers qu’à compter de son inscription. A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.

Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les 15 jours à compter de la notification de l’acte de saisie, les renseignements mentionnés à l’article L. 212-8, à savoir :

- la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;

- les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution.

Le tiers saisi doit non seulement indiquer s’il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations mais également, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l’acte de saisie.

A peine de caducité, l’acte de saisie est signifié au débiteur saisi dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

- l’indication que, en cas de changement d’employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ;

- la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.

L’intervention permet à un autre créancier de se joindre à la procédure initiale. Ainsi, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d’un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

L’intervention est alors notifiée au commissaire de justice répartiteur à moins qu’elle ne soit formée par le créancier qu’il représente. S’il n’a pas été désigné, l’intervention pratiquée est signifiée au créancier dont le commandement a été inscrit le premier sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

A peine de caducité, l’acte d’intervention est transmis au débiteur dans un délai de huit jours et doit être inscrit le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L’acte d’intervention n’est opposable aux autres créanciers qu’à compter de son inscription.

L’acte d’intervention doit contenir à peine de nullité :

- les nom, prénoms et domicile du débiteur ;

- la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.

Dès l’inscription de l’acte d’intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations, la répartition des sommes versées par le tiers saisi est effectuée en tenant compte de cette intervention.

Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu’entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d’intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Faute de créanciers inscrits, les fonds sont reversés au débiteur.

Il reverse les sommes qu’il reçoit mensuellement du tiers saisi au créancier inscrit ou, en cas de pluralité de saisies, aux créanciers inscrits, au moins une fois toutes les six semaines, à concurrence du montant de leur créance, en principal, intérêts et frais.

Les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sont payées prioritairement sans que ce montant ne puissent excéder 500 euros.

Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d’un décompte détaillé des frais de répartition avec l’indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le greffe. Lorsque la saisie est pratiquée au profit de plusieurs créanciers, le commissaire de justice répartiteur notifie à chaque créancier saisissant ou intervenant le projet de répartition. Le créancier dispose d’un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations.

L’état de répartition peut être contesté dans les huit jours de sa notification par un créancier ou le débiteur. Dans ce cas, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes sont déconsignées au profit des bénéficiaires sur production de la décision de justice statuant sur la répartition et de toutes pièces de nature à établir leur identité et le cas échéant leur qualité. Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.

Lorsqu’aucun projet de répartition n’est établi dans le délai de six semaines suivant la saisie ou le précédent état de répartition, tout intéressé peut en référer au juge.

Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.

Si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d’un an, par la signification d’un acte de saisie entre les mains d’un nouvel employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.

Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d’opérer les retenues.

La mainlevée de la saisie intervient :

- sur décision du juge de l’exécution ;

- à la suite d’un accord de l’ensemble des créanciers ;

- à l’initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.

La responsabilité du tiers saisi

La loi du 20 novembre 2023 prévoit, à l’article L.212-13 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital. Le décret indique que le montant maximal de cette amende civile est de 10 000 euros.

Si le tiers saisi omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur. Le juge de l’exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi. L’ordonnance est notifiée au tiers saisi.

La procédure de cession consiste pour le salarié à céder volontairement une partie de son salaire à un créancier.

En cas de saisie d’une somme due à titre de rémunération faisant l’objet d’une cession préalable, le commissaire de justice répartiteur notifie l’acte de saisie au cessionnaire. L’acte de notification comporte à peine de nullité :

- l’indication qu’en application de l’article L.212-11 du code des procédures civiles d’exécution le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies ;

- l’invitation à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû ;

- l’indication qu’il appartient au cessionnaire de désigner un commissaire de justice dans le délai d’un mois suivant la notification de l’acte de saisie et que, à défaut, les sommes saisies pourront être réparties sans tenir compte de la cession.

Le commissaire de justice répartiteur informe le tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre.

Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de l’acte de cession.

Le commissaire de justice répartiteur en avise le tiers saisi ainsi que le greffe et les informe que les sommes cédées sont à nouveau versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier et procède à la radiation de l’acte de saisie et des actes d’intervention du registre numérique des saisies des rémunérations.

► Pour rappel, comme chaque année, un nouveau barème des saisies est applicable depuis le 1er janvier 2025. Vous pouvez le consulter dans notre article de janvier 2025.

Le ministère du travail alerte sur les arnaques et fraudes à l’OETH

Sur son site internet, le ministère du travail met en garde contre la recrudescence de tentatives d’abus, d’arnaques et de fraudes à l’obligation d’emploi des personnes handicapées (OETH). Ces tentatives consistent le plus souvent en des démarchages frauduleux.

Il est donc recommandé aux employeurs de ne pas cliquer sur un lien douteux et d’être vigilants quant aux adresses des sites internet vers lesquels ils sont redirigés.

En cas de démarchage proposant à des employeurs l’achat de produits ou services d’entreprise se disant agréée pour obtenir une déduction de la contribution OETH, le ministère du traval recommande de se rapprocher de ses correspondants locaux dans les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

La réforme des allègements de charges sociales patronales est définitivement adoptée

Le PLFSS pour 2025 est définitivement adopté. Avant-hier, le Sénat a mis un point final à ce texte dont la première mouture a été déposée à l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024. Quatre mois plus tard, la réforme des allègements généraux de charges sociales patronales voulue par l’ancien gouvernement Barnier a sensiblement changé — elle peut aussi potentiellement ne pas avoir lieu dans l’hypothèse où elle serait jugée inconstitutionnelle. Globalement, la hausse du coût du travail sera moindre que celle prévue à l’origine.

Finalement, le coefficient maximal servant à déterminer la réduction Fillon (cf articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale) ne sera pas modifié « structurellement » via l’article L 241-13 — il est actuellement égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas. Le gouvernement Barnier voulait le diminuer par ce biais de deux points en 2025 et de deux points supplémentaires à compter de 2026 (toutefois, ce coefficient aurait quand même partiellement augmenté à compter de 2026 en raison des suppressions des réductions de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales).

Les changements apportés le seront en deux temps (voir le détail dans le tableau ci-dessous). Pour les cotisations et contributions sociales dues au titre de 2025, le plafond de la réduction Fillon sera calculée en tenant compte, le cas échéant, de la prime de partage de la valeur. De plus, la valeur précise de ce plafond, qui sera fixée par décret, sera comprise entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. Puis, pour les cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2026, ce plafond sera porté à 3 Smic.

Autre changement, également en deux temps, celui de la réduction de cotisation d’assurance maladie (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale). Le plafond des revenus éligibles sera réduit au titre de 2025. Puis, cette réduction disparaîtra. La tendance est identique pour la réduction de la cotisation d’allocations familiales (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale). Le plafond des revenus éligibles sera diminué au titre de 2025 puis cette réduction sera supprimée.

| Dispositif actuel | Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2025 | Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2026 |

| Plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 2,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) | Plafond réduit à 2,25 Smic |

Suppression de la réduction de 6 points |

| Plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 3,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) | Plafond réduit à 3,3 Smic |

Suppression de la réduction de 1,8 point |

| Plafond, fixé actuellement à 1,6 Smic, des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale |

► Intégration de la prime de partage de la valeur (cf article 1 de la loi n° 2022-1158) dans le calcul du plafond ► Le plafond sera fixé par un décret. Son montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. |

Plafond fixé à 3 Smic (Smic augmenté de 200 %) |

(*) Ce tableau est issu du PLFSS pour 2025 définitivement adopté par le Parlement. Toutefois, cette réforme peut potentiellement faire l’objet d’une censure constitutionnelle.

Cotisations Agirc-Arrco : précisions pour les entreprises appliquant des assiettes ou taux supérieurs

Depuis le 1er janvier 2019, avec la création du régime de retraite complémentaire unifié Agirc-Arrco par l’ANI du 17 novembre 2017, les cotisations de retraite complémentaire sont appelées sur une tranche 1 comprise entre 0 et 1 plafond et une tranche 2 comprise entre 1 et 8 plafonds ; et les taux de calcul des points sont de 6,20 % sur la tranche 1 et de 17,00 % sur la tranche 2.

Cependant, par dérogation, les entreprises ou secteurs professionnels appliquant une convention ou un accord de retraite complémentaire antérieur au 2 janvier 1993 peuvent, s’ils appliquaient ces conventions ou accords au 31 décembre 2018, continuer d’appliquer les assiettes, tranches ou taux de cotisations supérieurs qu’ils prévoient.

L’ANI du 17 novembre 2017 (articles 32 et 35) prévoit que ces entreprises et secteurs peuvent également revenir aux taux, tranches et assiettes prévus par le régime unifié, sous réserve :

– de verser une contribution de maintien de droits calculée de façon actuarielle ;

– ou d’appliquer un taux de cotisation dit d’équivalence, déterminé de façon actuarielle.

Il est également possible de revenir au régime unifié en application d’une décision de démission décidée soit par accord collectif soit par référendum. Dans ce cas, les droits calculés sur la fraction de taux non maintenue sont supprimés et l’entreprise doit verser une indemnité de démission.

L’avenant n° 24 du 18 décembre 2024 précise les conditions permettant à ces entreprises ou secteurs de revenir aux taux et assiettes unifiés, ainsi que le mode de calcul du taux de cotisation dit d’équivalence (voir la  circulaire Agirc-Arrco 2025-1-DRJ). Il s’applique depuis sa date de signature, le 18 décembre 2024.

circulaire Agirc-Arrco 2025-1-DRJ). Il s’applique depuis sa date de signature, le 18 décembre 2024.

L’avenant précise que pour les entreprises ou secteurs professionnels appliquant des assiettes de cotisations spécifiques ou des taux de cotisations supérieurs aux taux de droit commun, la possibilité de revenir aux assiettes et taux de droit commun suppose un accord collectif.

La détermination du taux de cotisation dit d’équivalence est précisée par l’avenant. Le taux de cotisation dit d’équivalence se fait par la voie de l’adoption du taux moyen correspondant au taux, arrondi au multiple de 0,05 supérieur, qui permet d’obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciennes assiettes et/ou taux.

L’excès de vitesse commis dans l’exercice des missions ne justifie pas toujours un licenciement

Le salarié itinérant qui commet un important excès de vitesse dans l’exercice de ses fonctions, et voit son permis de conduire suspendu, commet-il une faute ? Dans l’affirmative, cette faute est-elle suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail ? La Cour de cassation vient d’être saisie de cette question. Elle y répond dans un arrêt d’espèce riche d’enseignements pratiques.

Un comportement dangereux

En l’espèce, un salarié technico-commercial itinérant ayant 8 ans d’ancienneté commet, dans l’exercice de son activité professionnelle, un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h à bord du véhicule de l’entreprise. Ces faits entraînent la suspension de son permis de conduire pour 3 mois. L’employeur lui reproche d’avoir adopté un comportement dangereux et de s’être retrouvé dans l’impossibilité d’exécuter ses missions qui impliquaient une utilisation quotidienne de son véhicule. Il le licencie pour faute grave. Le salarié estime que la sanction prononcée est disproportionnée, l’excès de vitesse étant un fait isolé, exceptionnel et n’ayant pas donné lieu à des poursuites pénales. Il demande en justice que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, fait droit à sa demande.

Un fait isolé

En l’espèce, le salarié a commis l’excès de vitesse dans le cadre de sa vie professionnelle de sorte que l’employeur pouvait faire usage de son pouvoir disciplinaire.

► Rappelons en effet que la Cour de cassation juge, de manière constante, que le salarié qui commet, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction routière entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne méconnaît pas les obligations découlant de son contrat de travail, et ce, même s’il utilise un véhicule de fonction dans l’exercice de ses missions, de sorte qu’il ne peut pas être sanctionné (Cass. soc. 3-5-2011 no 09-67.464 FS-PB ; Cass. soc. 5-2-2014 no 12-28.897 F-D).

Un tel comportement est par nature fautif, en raison de son caractère dangereux. Toutefois, des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte. En effet, la Cour de cassation, s’appuyant sur le pouvoir souverain de la cour d’appel, relève que :

- l’employeur avait manqué de vigilance en matière de prévention des risques routiers dès lors qu’il ne justifiait pas avoir sensibilisé ses salariés, notamment par le biais de formations à la prévention de la vitesse au volant. Comme le relèvent les juges, l’employeur n’a organisé qu’une seule formation de 8 heures au cours des 8 années de présence du salarié ;

- le salarié n’avait commis que ce seul excès de vitesse alors qu’il conduisait au quotidien depuis 8 ans et que son permis de conduire affichait encore 12 points.

La Cour de cassation opère ici un contrôle léger. Elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que si l’excès de vitesse méritait une sanction disciplinaire compte tenu de la faute de conduite commise par le salarié itinérant, il n’était toutefois constitutif ni d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

► Ici les juges mettent en balance l’absence de passé disciplinaire du salarié et cette première infraction pour considérer qu’un licenciement, a fortiori pour faute grave, serait trop sévère. On peut penser que l’employeur aurait pu valablement sanctionner le salarié par un avertissement.

A, par exemple, été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un chauffeur poids lourd motivé par de très rares excès de vitesse et extrêmement brefs alors qu’il n’avait jamais été sanctionné pour dépassement de vitesse (Cass. soc. 16-3-2011 n° 09-41.178 F-D). En revanche, l’excès de vitesse d’un chauffeur de car survenu malgré plusieurs mises en garde a justifié son licenciement pour faute grave (CA Paris 6-6-2003 n° 02-30310).

La suspension (ou le retrait) du permis de conduire ne peut pas en soi justifier un licenciement. En revanche, l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié itinérant d’exécuter ses missions, qui impliquent une utilisation régulière de son véhicule, peut justifier la rupture du contrat de travail. C’est d’ailleurs ce qu’avait mentionné l’employeur, ici, dans la lettre de licenciement.

Or, la Cour de cassation, s’appuyant toujours sur la décision des juges d’appel, relève que le salarié :

- a immédiatement avisé sa hiérarchie de la suspension de son permis de conduire, conformément à ses obligations contractuelles, et a assumé la responsabilité de ses actes ;

- a proposé de louer un véhicule sans permis durant les 3 mois de suspension provisoire de son permis de conduire et d’en supporter le coût et, aussi, d’organiser des journées de tournées avec un collègue avec qui il avait des clients communs, qui était véhiculé et s’était proposé de le conduire (le salarié intervenant dans un secteur relativement restreint géographiquement d’environ 50 km²) ;

- n’était pas tenu d’utiliser le véhicule de service dans l’exercice de ses missions et pouvait utiliser son véhicule personnel tel qu’il ressort de sa lettre d’embauche : l’employeur ne pouvait donc pas s’appuyer sur cet argument pour s’opposer aux solutions alternatives proposées.

Si en théorie le salarié était dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, en pratique il aurait pu continuer à accomplir ses missions grâce aux solutions qu’il a proposées. En conséquence, le motif de licenciement invoqué par l’employeur n’était ni réel ni sérieux.

► Le salarié aurait-il pu être licencié si aucune alternative n’avait été envisageable ? Oui, si deux conditions sont respectées. Tout d’abord, il convient de s’assurer que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses missions (Cass. soc. 18-1-2012 n° 10-30.677 F-D). Il faut ensuite que la lettre de licenciement justifie en quoi le salarié est dans l’impossibilité d’accomplir son travail en raison de la suspension de son permis de conduire. Le cas échéant, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due si la suspension du permis rend impossible l’exécution de la prestation de travail pendant la période de préavis (Cass. soc. 28-2-2018 n° 17-11.334 FS-D ; en ce sens Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-13.199 FP-PB).

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer en cas de perte du permis de conduire résultant de faits tirés de la vie personnelle. Le salarié peut être licencié pour cause réelle et sérieuse s’il est dans l’impossibilité d’exercer la mission pour laquelle il a été engagé (Cass. soc. 1-4-2009 n° 08-42.071 F-D ; Cass. soc. 15-1-2014 n° 12-22.117 F-D). En outre, la saisie du véhicule personnel du salarié, indispensable à la réalisation de son travail, emporte les mêmes conséquences (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-15.379 FS-PB).

Modification de contrat pour externaliser : en cas de refus, le licenciement doit avoir une cause économique

Dans cette affaire, dans le cadre d’une réorganisation liée à un projet d’externalisation de certaines activités impliquant la suppression du poste du salarié concerné, engagé en qualité d’ingénieur support technique, ce dernier a été licencié après avoir refusé une proposition de poste d’ingénieur avant-vente, s’analysant en une proposition de modification de son contrat de travail, l’employeur soutenant avoir activement recherché son reclassement.

La cour d’appel de Versailles ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger notamment ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dernier a formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation, laquelle censure l’arrêt des juges du fond dans un arrêt du 22 janvier 2025 destiné à une large publication.

La chambre sociale rappelle, d’une part, que le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (jurisprudence constante, notamment arrêt du 7 juillet 1998) et, d’autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

Elle poursuit en indiquant qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l’employeur d’externaliser ses activités commerciales dont l’intéressé avait la charge. L’employeur se bornait à soutenir que le refus des postes qui avaient été proposés caractérisait « une situation intolérable et inacceptable ».

L’employeur n’ayant allégué, ni dans la lettre de licenciement, ni dans ses conclusions, que cette réorganisation, à l’origine de la proposition de modification de contrat, résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (conformément à l’article L.1233-3 du code du travail), il en résulte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Cette solution va dans le sens de solutions précédentes rendues à propos du licenciement de salariés ayant refusé une modification de contrat de travail, quand la proposition de modification ne repose pas sur un motif personnel sans pour autant que l’employeur justifie d’un motif économique valable. Il en est ainsi lorsque la modification est motivée par la volonté de l’employeur de réorganiser un service de l’entreprise (arrêt du 11 juillet 2018), de modifier le taux de rémunération variable de certains salariés pour garantir une égalité de rémunération avec d’autres salariés (arrêt du 28 mai 2019) ou de modifier l’organisation du travail après un contrôle de l’inspection du travail (arrêt du 19 juin 2019).

Bien que rendue dans le cadre juridique antérieur à l’entrée en vigueur de la loi Travail du 8 août 2016, cette décision nous paraît transposable au cadre juridique actuel.

En effet, la loi Travail a simplement complété la liste des causes possibles de licenciement économique figurant à l’article L.1233-3 du code du travail, en ajoutant aux difficultés économiques et aux mutations technologiques deux autres causes consacrées par la jurisprudence, à savoir la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité.