ACTUALITÉ

SOCIAL

Temps partiel : de nouvelles précisions sur la durée minimale de travail

La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est encadrée par les articles L 3123-7, L 3123-19 et L 3123-27 du Code du travail. Il résulte de ces articles que cette durée est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent de cette durée calculé sur le mois ou bien sur la période déterminée par un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail.

Par dérogation, une durée inférieure peut toutefois être :

– sous certaines conditions, prévue par une convention ou un accord de branche étendus ;

– demandée par des salariés souhaitant bénéficier du dispositif de retraite progressive, cumuler plusieurs emplois pour atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine (ou à l’équivalent de cette durée) ou devant faire face à des contraintes personnelles ;

– accordée de droit, sur demande, aux salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.

A noter : La durée minimale de travail n’est pas applicable aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours ni à ceux conclus pour remplacer un salarié, qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire. Elle n’est pas non plus applicable, sous certaines conditions, en cas de cumul d’un CDI à temps partiel avec un CDD conclu avec une entreprise d’insertion, une association intermédiaire ou un atelier et chantier d’insertion afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent de cette durée.

S’agissant des travailleurs étrangers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à 3 mois portant la mention étudiant, l’article R 5221-26, alinéa 1 du Code du travail prévoit que ces personnes sont autorisées à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Quelle sanction appliquer lorsqu’un contrat de travail à temps partiel prévoit irrégulièrement une durée minimale de travail de moins de 24 heures par semaine ? Par ailleurs, comment articuler le volume horaire de travail maximal prévu pour les étudiants étrangers et la durée minimale de travail des salariés à temps partiel ? La limite maximale de 964 heures constitue-t-elle un cas de dérogation à cette dernière ? C’est à ces questions que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2024 (Cassation n° 22-11.623).

En l’espèce, un travailleur étranger – hors pays de l’Union européenne – titulaire d’un titre de séjour supérieur à 3 mois portant la mention étudiant a été engagé en qualité de vendeur par CDD à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 6 heures. Son contrat de travail a par la suite été renouvelé par différents avenants. Après un arrêt de travail, la fermeture de la boutique dans laquelle il travaillait ne lui a pas permis de reprendre le travail.

Ce salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, parmi lesquelles la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et un rappel de salaire y afférent. Au soutien de cette prétention, il faisait valoir que son contrat avait été conclu pour une durée inférieure à 24 heures par semaine en violation de l’article L 3123-7 du Code du travail, alors que la durée maximale de travail de 964 heures par an ne pouvait pas constituer une dérogation à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel.

Le Code du travail ne prévoit pas la sanction à appliquer aux contrats de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine. Par un moyen de pur droit relevé d’office, la chambre sociale y répond, en jugeant, pour la première fois à notre connaissance, que la seule conclusion d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure à la durée minimale de 24 heures par semaine prévue par l’article L 3123-27 du Code du travail n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet. Elle estime ainsi que cette durée minimale n’est pas une condition de recours au temps partiel, mais une durée minimale de travail garantie.

A noter : La sanction de l’application irrégulière d’une durée de travail de moins de 24 heures devrait donc se traduire financièrement par l’attribution d’un rappel de salaire et, si le salarié peut prouver un préjudice distinct de la perte de salaires, de dommages et intérêts. Notons à cet égard que, dans un arrêt du 5 octobre 2022, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur cette question dans une affaire où l’employeur n’avait pas été en mesure de produire la demande écrite et motivée du salarié de travailler moins de 24 heures par semaine. Elle a jugé que le non-respect par l’employeur des dispositions légales fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires devait conduire à la condamnation de ce dernier à verser au salarié un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire entre celui perçu au titre de la durée de 10 heures hebdomadaires, prévue en l’espèce, et celui afférent aux 24 heures hebdomadaires, peu important que le salarié ait ou non effectué les 14 heures hebdomadaires objet du différentiel (CA Paris 5-10-2022 n° 19/09320).

Dans la présente affaire, le salarié ne pouvant obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, demeurait la question du rappel de salaire. La cour d’appel l’avait débouté de cette demande au motif que, en qualité de travailleur étranger muni d’un titre de séjour portant la mention étudiant, il ne pouvait travailler que 964 heures par an, ce qui, rapporté à 52 semaines, conduisait, selon elle, à une durée maximale de 18 heures par semaine.

Devant la Cour de cassation, le salarié critiquait cette motivation en soutenant que la cour d’appel ne pouvait pas lui opposer la limite maximale de travail de 964 heures par an pour écarter le bénéfice de la durée minimale de travail de 24 heures par semaine. La décision est censurée pour violation de la loi.

La Cour de cassation juge que les dispositions de l’article L 3123-27 du Code du travail portant sur la durée minimale de travail applicable aux contrats de travail à temps partiel s’appliquent dans le respect de la limite fixée à l’article R 5221-26 du même Code de la durée maximale annuelle de travail destinée à garantir que l’activité salariée du travailleur étranger titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de séjour d’une durée supérieure à 3 mois portant la mention étudiant demeure accessoire.

Elle met ainsi en exergue la finalité différente de ces deux textes. Alors que l’article L 3123-27 du Code du travail est destiné à garantir aux travailleurs à temps partiel une durée de travail minimale, l’article R 5221-26 de ce Code limite à 964 heures le volume annuel de travail que l’étudiant étranger est autorisé à accomplir, l’activité salariée devant rester accessoire par rapport aux études. Dès lors, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel, soit en principe 24 heures par semaine, doit bénéficier aux travailleurs étrangers titulaires d’un titre de séjour portant la mention étudiant dans la limite maximale des heures que celui-ci est autorisé à accomplir.

IJSS maladie/maternité en cas de période de référence incomplète : pas de changement au 1er juin 2024

Sur le site Net-entreprise, est indiqué depuis le 30 mai : « La Direction de la sécurité sociale (DSS) confirme qu’un prochain décret supprimera les dispositions dites cibles, actuellement prévues au 8° de l’article 1 du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité. Les dispositions prévues à l’article 5 (dispositions dites transitoires) sont donc pérennisées au-delà du 1er juin prochain ».

Le décret du 12 avril 2021 (modifié par un décret du 14 octobre 2022) avait prévu que, pour les arrêts de travail délivrés à compter du 1er juin 2024, de nouvelles règles de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) de maladie et de maternité s’appliqueraient en cas de période de référence incomplète.

► A compter de cette date, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière auraient dû être déterminés en divisant l’ensemble des revenus bruts soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence, par la somme des périodes de jours travaillés correspondant à ces revenus.

Pour les arrêts de travail prescrits entre le 15 avril 2021 et le 31 mai 2024, le décret du 12 avril 2021 (modifié) avait prévu des règles transitoires : le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des IJ, en cas d’année incomplète, est calculé, selon les règles suivantes :

- lorsqu’une activité débute au cours d’un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;

- lorsque l’activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;

- lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, le revenu d’activité est calculé pour l’ensemble de ce ou ces mois concernés :

– lorsque l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;

– lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.

Ces règles transitoires n’ont pas pris fin au 1er juin 2024, contrairement à ce qui était prévu par le décret du 12 avril 2021 ; elles continuent de s’appliquer. Il faudra toutefois attendre un décret pour officialiser cette annonce et vérifier que les règles transitoires sont maintenues à l’identique.

La mise à pied conservatoire n’est pas un préalable obligatoire au licenciement pour faute grave

En l’espèce, un employeur reproche à une salariée des faits en date du 28 octobre 2015, la convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 novembre 2015 et la licencie pour faute grave le 26 novembre suivant. La salariée conteste la légitimité de la rupture de son contrat de travail. La cour d’appel accueille sa demande et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle considère que l’employeur ne pouvait pas prétendre que la gravité des faits reprochés à la salariée rendait impossible son maintien dans l’entreprise alors qu’il l’avait laissée à son poste de travail durant la période de la procédure de licenciement, soit pendant près de 3 semaines entre la convocation à l’entretien préalable et la notification du licenciement. Cette décision est censurée par la Cour de cassation (Cassation n° 22-13.869).

La Cour de cassation rappelle que l’employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n’est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire. Une solution qui s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence (Cassation 12-1-2000 n° 97-44.573 ; Cassation 27-11-2012 n° 11-22.579). Puis la Cour de cassation ajoute que le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’est pas exclusif du droit pour l’employeur d’invoquer l’existence d’une faute grave. Même si la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, il est tout à fait possible de laisser le salarié en poste durant la procédure de licenciement. À ce titre, il convient de rappeler qu’aucun texte n’oblige l’employeur à procéder à une mesure conservatoire avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave (Cassation 4-11-1992 n° 91-41.189 ; Cassation 7-1-1997 n° 93-46.638).

A noter : Si l’employeur met à pied le salarié à titre conservatoire, le versement de sa rémunération durant cette période ne l’empêche pas non plus de se prévaloir d’une faute grave, bien qu’il soit dispensé de le rémunérer (Cassation 16-3-1994 n° 92-43.151).

Si le salarié peut continuer à travailler pendant le temps de la procédure, l’employeur ne doit toutefois pas tarder à mettre en œuvre la procédure de licenciement. Ainsi, la convocation à l’entretien préalable de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire, rappelle la Cour de cassation (en ce sens : Cassation 24-11-2010 n° 09-40.928). La procédure de licenciement ayant ici été engagée dans les 7 jours suivant les faits reprochés, soit dans un délai restreint, et la mise à pied conservatoire n’étant pas obligatoire, la cour d’appel ne pouvait donc pas juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le Sénat rejette le projet de bulletin de paie du gouvernement

Le gouvernement n’est pas parvenu à convaincre le Sénat. Hier, la chambre haute a rejeté son projet destiné soi-disant à simplifier le bulletin de paie malgré la tentative en séance publique de son maintien par Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Selon l’exécutif, ce document comporte aujourd’hui 55 lignes, ce qui en rendrait la lisibilité complexe pour les salariés. L’objectif consiste ainsi à en imposer une quinzaine. Les informations complémentaires à fournir au salarié ainsi que les conditions de leur mise à disposition seraient définies par décret en Conseil d’Etat, précise l’article 7 du projet de loi de simplification de la vie économique qui contient cette mesure. « Le Ministre de l’Économie et des Finances a indiqué à la commission lors de son audition que cette mise à disposition sera en réalité réalisée à terme par les services de l’État via le portail numérique des droits sociaux (PNDS) », livre la commission sénatoriale spéciale chargée d’examiner ce texte.

C’est d’ailleurs sous l’impulsion de cette commission que ce projet a été rejeté en séance publique. Tout d’abord parce qu’elle considère que ce n’est pas une simplification. Elle estime au contraire qu’il risque d’accentuer la charge administrative et financière des employeurs, sans pour autant constituer une amélioration substantielle pour les salariés. Au passage, cette commission reconnait que la production des fiches de paie représente un coût important pour les employeurs. « La complexité de cette fonction justifie pour de nombreuses entreprises, et notamment les TPE-PME, de recourir aux services d’un expert-comptable ou d’un prestataire de paie. Dans ce cas la tarification de ce service est le plus souvent dépendante du nombre de bulletin de paie, avec un prix constaté pouvant aller de 18 à 35 € par mois et par salarié », avance-t-elle.

« La suppression des lignes du bulletin de paie s’accompagne d’une nouvelle obligation pour l’employeur qui devrait continuer à collecter ces éléments, les conserver et les mettre à disposition de manière sécurisée pour les salariés. La mise en place de cette nouvelle modalité d’information du salarié constitue une nouvelle charge administrative pour l’employeur, qui semble contradictoire avec la volonté affichée de simplification, argumente cette commission. Par ailleurs l’étude d’impact n’évalue pas le coût pour les employeurs de la mise en place des nouvelles modalités de mise à disposition des salariés des informations portées par les lignes qui seraient supprimées du bulletin de paie », ajoute-t-elle

Le second argument est davavantage politique. « La commission demeure sensible aux positions exprimées par les partenaires sociaux quant à la lisibilité de l’affectation des cotisations salariales et patronales pour le salarié. En effet, la fusion des cotisations du salarié dans une rubrique unique aboutit à une invisibilisation de sa participation aux différentes branches de la sécurité sociale, et réduit in fine la légitimité du paritarisme de gestion », développe la commission spéciale. Le Sénat a donc suivi la position de cette commission. Le sort définitif de ce projet est désormais entre les mains de l’Assemblée nationale.

Contrats de mission requalifiés en CDI : attention aux délais de prescription applicables

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 avril 2024 (Cassation n° 23-11.824), lequel a vocation à être publié au bulletin de la Cour de cassation, la chambre sociale se penche sur l’articulation entre les différents délais de prescription applicables dans le cadre de l’action en requalification de contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée (CDI). Si cette dernière est soumise à la prescription biennale, les demandes indemnitaires qui y sont associées relèvent pour leur part d’un régime autonome, déterminé en fonction de leur objet respectif, certaines pouvant être prescrites quand d’autres ne le sont pas. Une solution logiquement transposable à l’action en requalification de contrats à durée déterminée (CDD) en CDI.

Un salarié engagé par 3 contrats de mission entre mars 2017 et avril 2017 a saisi la juridiction prud’homale le 7 février 2019 afin d’obtenir, d’une part, la requalification des contrats de mission en CDI en l’absence d’écrit les formalisant et, d’autre part, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et le paiement d’une indemnité de préavis assortie des congés payés afférents. Si la cour d’appel a accueilli favorablement sa demande de requalification, elle a en revanche jugé irrecevables ses demandes indemnitaires, considérant qu’elles étaient prescrites. Le salarié s’est alors pourvu en cassation.

Dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l’article L 1471-1, alinéa 1 du Code du travail n’opérait aucune distinction entre les actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, lesquelles étaient soumises à la prescription biennale. L’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 a dissocié ces délais d’actions. Si l’action portant sur l’exécution du contrat de travail doit toujours être engagée dans les 2 ans suivant le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (article L 1471-1, al. 1 du code du travail), les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent désormais par 12 mois à compter de la notification de la rupture (article L 1471-1, al. 2).

Concernant l’application de ces dispositions dans le temps, l’article 40, II de l’ordonnance du 22 septembre 2017 précise, d’une part, que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et, d’autre part, que, lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et cassation.

À l’appui de son pourvoi, le salarié soutenait que l’action en requalification de contrats de mission en CDI obéissant à la prescription biennale, les demandes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ou nul, qui naissent au jour de la requalification, devaient être soumises à la même règle que l’action en requalification.

Si l’action en requalification de contrats de mission en CDI est soumise à la prescription biennale…

Conformément à l’article L 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit. La Cour de cassation juge avec constance que l’action en requalification de contrats de mission, ou de CDD, en CDI relève de cette catégorie et que le délai de prescription biennale d’une action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat énoncé a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat (sur la requalification de CDD en CDI, voir Cassation 29-1-2020 n° 18-15.359 ; sur la requalification de contrats de mission en CDI, voir Cassation 30-6-2021 n° 19-16.655 et Cassation 11-5-2022 n° 20-12.271).

La cour d’appel a donc jugé l’action en requalification recevable, celle-ci ayant été introduite, conformément à la jurisprudence précitée, dans le délai de 2 ans suivant la fin du dernier contrat. La cour d’appel a prononcé la requalification des contrats de mission en CDI après avoir constaté que l’entreprise de travail temporaire ne rapportait pas la preuve que les contrats de mission avaient été transmis dans le délai légal de 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition du salarié en vertu de l’article L 1251-40, al. 2 du Code du travail.

… il en va différemment des demandes indemnitaires qui l’accompagnent

Une fois la requalification acquise se posait la question du caractère autonome, par rapport à la prescription de l’action en requalification, de celle des demandes indemnitaires en résultant.

Trois options envisageables

Comme l’avait souligné l’avocat général dans son avis, les conséquences indemnitaires de la requalification des contrats litigieux étaient susceptibles de relever de 3 délais de prescription concurrents, au regard de la date de rupture de la relation de travail survenue le 14 avril 2017 :

– celui de l’article L 1471-1 du Code du travail qui était, sous l’empire de la loi en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 au moment de cette rupture, de 2 ans pour toute action portant aussi bien sur l’exécution que sur la rupture du contrat de travail (voir ci-dessus) ;

– le délai d’un an concernant les actions en matière de rupture du contrat de travail inscrit à l’article L 1471-1, alinéa 2 du même Code depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 et susceptible de s’appliquer par le jeu des dispositions transitoires (voir ci-dessus) ;

– le délai de 3 ans applicable à la répétition des créances salariales (article L 3245-1 du code du travail).

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée

Dans l’arrêt du 24 avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, faisant ainsi directement application d’un principe dégagé dans plusieurs arrêts du 30 juin 2021 (Cassation 30-6-2021 n° 18-23.932 ; Cassation 30-6-2021 n° 19-14.543 ; Cassation 30-6-2021 n° 20-12.960).

En outre, dans le cadre d’une étude consacrée à la prescription en matière de droit du travail, publiée au recueil annuel des études 2023, la Haute Juridiction avait précisé que ce critère principal se décline, en cas de demandes multiples, par une application distributive de chaque régime de prescription en fonction de la nature de la demande, ce qui peut conduire à retenir la prescription pour certaines et à l’écarter pour d’autres.

La demande relative aux dommages-intérêts pour licenciement abusif se prescrit par 12 mois

Faisant une application de la règle dégagée par les arrêts du 30 juin 2021 et du mécanisme de l’application distributive des règles de prescription, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en CDI, est soumise à la prescription de l’article L 1471-1 du Code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.

En l’espèce, compte tenu des dispositions transitoires de l’ordonnance du 22 septembre 2017 (voir ci-dessus), le délai de prescription d’un an applicable à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui avait commencé à courir le 14 avril 2017 (au départ pour deux années), s’est donc écoulé jusqu’au 23 septembre 2017, date de publication de l’ordonnance, puis s’est prolongé pour une année (nouveau délai d’un an issu de l’ordonnance) pour s’achever le 23 septembre 2018, cette durée totale (un an, 5 mois et 9 jours) n’excédant pas la durée initiale de 2 ans applicable antérieurement à la réforme. Dans ces conditions, le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 7 février 2019, l’action était prescrite.

La demande en paiement d’une indemnité de préavis obéit à la prescription triennale

En revanche, faisant toujours application de la règle dégagée par les arrêts du 30 juin 2021, la chambre sociale relève un moyen de pur droit et casse l’arrêt qui avait déclaré prescrite la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. La Haute Juridiction considère que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du Code du travail.

A noter : La chambre sociale de la Cour de cassation a déjà affirmé la nature de créance salariale de l’indemnité de préavis ou compensatrice de préavis (Cassation 4-7-2012 n° 10-19.404 ; Cassation 15-1-2014 n° 12-28.238), même lorsque celle-ci est due à la suite d’une requalification de contrats en CDI (Cassation 16-12.2015 n° 14-15.997).

En l’espèce, le délai de 3 ans ayant couru à compter du 14 avril 2017, date de la rupture de la relation de travail, pour s’achever le 14 avril 2020, la demande en paiement de l’indemnité et des congés payés afférents formulée antérieurement (le 7 février 2019) était recevable.

Activité partielle et congés payés indemnisés par une caisse : même taux horaire de calcul ?

Si le pourcentage de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle a évolué dans le temps passant de 70 à 60 %, sa base de calcul est demeurée la même : celle de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés selon la règle dite du maintien de salaire (= salaire dû pour la période précédant le congé).

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 avril 2024 (Cassation n° 22-20.415), un salarié et son employeur s’opposaient sur le montant de l’indemnité versée pendant la période d’activité partielle, le salarié soutenant que la prime de vacances devait être incluse dans l’assiette de calcul. Les attestations de paiement établies par la caisse de congés payés du bâtiment faisant ressortir que sa prime de vacances était incluse dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, la cour d’appel en avait conclu qu’il devait en aller de même pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle.

La décision est cassée pour manque de base légale. La Cour de cassation juge que la seule constatation de ce que la prime de vacances entrait dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés versée par la caisse est insuffisante puisque, l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle étant assise sur la règle dite du maintien de salaire, la cour d’appel aurait dû déterminer quel aurait été le montant de l’indemnité de congé payé due selon cette règle.

Les primes et indemnités diverses ne sont prises en compte que si elles réunissent les conditions suivantes :

– être versées en contrepartie du travail (Cassation n° 20-15.895 ; Cassation n° 17-21.014) ;

– constituer un complément de salaire et pas un remboursement de frais (Cassation n° 07-41.348 ; Cassation n° 17-11.714) ;

– avoir un caractère de généralité et de constance les rendant obligatoire, par opposition aux primes discrétionnaires exceptionnelles (Cassation n° 21-11.118) ;

– ne pas compenser un risque exceptionnel (Cassation n° 13-19.818) ;

– et être affectées par la prise de congés (Cassation n° 09-71.056 ; Cassation n° 22-10.006).

La cour de renvoi devra donc rechercher si la prime de vacances litigieuse réunit ces critères afin de déterminer si elle devait ou non être prise dans l’assiette de l’indemnité d’activité partielle. Notons toutefois que les primes de vacances sont rarement prises en compte. En effet, en général, étant versées pour l’ensemble de l’année, elles rémunèrent à la fois les périodes de travail et de congés de sorte que leur montant n’est pas affecté par la prise des congés (Cassation n° 83-45.490).

Un salarié peut refuser un changement d’horaire portant une atteinte excessive à sa vie personnelle

La Cour de cassation réaffirme le principe, classique, selon lequel un salarié peut légitimement refuser une modification de son contrat ou de ses conditions de travail qui porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale (Cassation n° 22-21.814). Sans surprise, elle considère que la charge d’un enfant lourdement handicapé constitue une obligation familiale impérieuse, incompatible avec le changement d’horaire proposé par l’employeur.

Dans cette affaire, l’employeur – nouvel attributaire d’un marché de prestations de sécurité – notifie à un salarié, agent de sécurité incendie, son passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour. Le salarié refuse, en expliquant à son nouvel employeur que sa situation personnelle nécessite qu’il soit présent à son domicile en journée. Le salarié est en effet parent d’une enfant de 7 ans lourdement handicapée.

L’employeur, sourd à cette justification, licencie le salarié pour faute grave en raison de son refus de se plier à ce changement d’horaire. Le contrat de travail du salarié prévoit en effet qu’il pourra être amené à travailler de jour comme de nuit. L’employeur en conclut que le salarié, en refusant ce simple changement de ses conditions de travail, a commis une faute justifiant son licenciement disciplinaire.

La fixation des horaires de travail d’un salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, en principe, si la durée globale de travail et la rémunération du salarié restent identiques, l’employeur peut imposer au salarié un changement d’horaires (Cassation n° 97-44.339). Toutefois, une réorganisation complète des horaires de travail constitue, non pas un simple changement des conditions de travail, mais une véritable modification du contrat du travail qui nécessite l’accord du salarié.

Tel est le cas, notamment, en cas de passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, ou inversement (Cassation n°s 98-44.781, 98-44.782 et 17-11.757). Pour la Cour de cassation, cette modification des horaires est d’une telle ampleur qu’elle caractérise une modification du contrat, et non un simple changement des conditions de travail, même si une clause du contrat de travail ou de la convention collective prévoit cette possibilité (Cassation n° 19-14.314). Le refus du passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour ne peut donc pas justifier un licenciement pour faute (Cassation n° 00-44.134).

C’est donc à tort que l’employeur s’est placé, ici, sur le terrain disciplinaire pour licencier le salarié. Mais ce n’est pas pour cette raison que la Cour de cassation décide que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A noter : En tout état de cause, une clause du contrat de travail relative à la modification des horaires de travail du salarié doit être mise en œuvre de bonne foi. Il semble qu’ici, l’employeur n’a à aucun moment tenu compte de la situation particulière du salarié, ni cherché à le conserver dans ses effectifs.

Pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, relèvent deux éléments. En premier lieu, le salarié apporte la preuve circonstanciée de ses contraintes familiales, justifiant le maintien de son horaire de nuit. Il produit en effet la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui attribuant une allocation au titre de l’éducation de sa fille et reconnaissant expressément la prise en charge par les parents d’au moins 20 % des activités de l’enfant. Activités ayant lieu dans la journée et non la nuit.

Le deuxième élément retenu par les juges est la mauvaise foi de l’employeur. Celui-ci n’a en effet pas tenu compte de la situation particulière du salarié. Tenu à une obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail (article L 1222-1 du code du travail), il aurait dû rechercher s’il était en mesure de maintenir le salarié dans son emploi ou de lui proposer un autre poste de nuit. Or, devant le juge, l’employeur ne justifie d’aucune recherche.

La Cour de cassation approuve la solution retenue par les juges du fond et confirme sa jurisprudence : si les horaires de travail proposés au salarié portent une atteinte excessive au droit au respect de sa vie personnelle et familiale, ils caractérisent une modification du contrat de travail qui nécessite son accord préalable (à propos du passage d’un horaire continu à un horaire discontinu, Cassation n° 10-14.702 ; à propos du passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour, Cassation n° 00-44.134 précité ; Cassation n° 20-18.463).

En l’espèce, le salarié pouvait légitimement refuser le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour. L’employeur aurait donc dû soit renoncer à cette modification et maintenir le salarié à son poste ou lui proposer un autre poste en horaires nocturnes, soit le licencier en motivant la rupture par la cause de la modification du contrat de travail – cause non disciplinaire, ici.

A noter : Rappelons que le même principe s’applique lorsque la modification des horaires envisagée porte une atteinte excessive au droit au repos du salarié.

La Cour de cassation a déjà retenu que le handicap de l’enfant du salarié est susceptible de légitimer le refus d’un changement des conditions de travail du salarié. Elle a ainsi admis qu’une salariée pouvait s’opposer à la mise en œuvre d’une clause de mobilité prévue par son contrat de travail car elle devait s’occuper de son enfant handicapé à l’heure du déjeuner, d’autant que le poste qu’elle occupait antérieurement était resté libre (Cassation n° 98-44.190).

Congés payés : le code du travail numérique fournit des exemples

Dans une mise à jour du 23 mai 2024, le code du travail numérique rappelle les nouvelles règles relatives aux congés payés en cas de maladie du salarié, applicables depuis le 24 avril 2024, issues de la loi du 22 avril 2024 qui a mis le code du travail en conformité avec le droit européen.

Il est rappelé que désormais le salarié malade – en raison d’une cause professionnelle ou non professionnelle – continue d’acquérir des jours de congés payés. Les règles diffèrent toutefois :

- en cas de maladie professionnelle, le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par période de d’acquisition ;

- en cas de maladie d’origine non professionnelle, le salarié acquiert 2 jours ouvrables de congés par mois d’absence, soit 24 jours ouvrables s’il a été absent toute la période d’acquisition.

Le code du travail numérique illustre cette règle par un exemple.

|

Exemple si le salarié a été absent deux mois pour maladie non professionnelle. Période d’acquisition : 1er juin 2024 au 31 mai 2025 Absence pour maladie non professionnelle du 1er août au 30 septembre 2024 29 jours acquis, ainsi détaillés : → du 1er juin 2024 au 31 juillet 2024 : 2 x 2,5 jours = 5 jours → du 1er août 2024 au 30 septembre 2024 (maladie) : 2 x 2 jours = 4 jours → du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025 : 8 x 2,5 jours = 20 jours |

Le salarié qui n’a pu prendre tout ou partie de ses congés au cours de la période de prise de congés en cours au moment de son arrêt de travail, en raison de sa maladie, professionnelle ou non, bénéficie d’un report de 15 mois maximum (sauf si un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe une durée de report supérieure). Les congés payés non pris par le salarié à l’issue de ce délai de 15 mois seront perdus.

L’employeur a l’obligation d’informer le salarié – à son retour – du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Cette information conditionne – en principe – le point de départ du délai de report.

Le code du travail numérique fournit des exemples qui permettent de déterminer le point de départ du délai de report des congés.

|

Lorsque le salarié reprend son travail, la période de report débute à la date à laquelle le salarié reçoit ces informations. Exemple : Périodes de prise de congés : fixées du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (pour les congés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024) et du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 (pour les congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025) Salarié absent pour maladie non professionnelle du 1er janvier 2025 au 2 avril 2025 Le salarié reprend son travail le 2 avril 2025. L’employeur informe le salarié le 15 avril 2025. → Le solde de congés à prendre avant la maladie (acquis au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024) pourrait être reporté jusqu’au 15 juillet 2026, si le salarié est dans l’impossibilité de poser ces congés avant le 30 avril 2025. En revanche, les congés acquis par le salarié du 1er juin au 31 mai 2025 (y compris pendant sa maladie) ne font pas l’objet d’un report, dans la mesure où sa reprise du travail intervient avant le début de la période de prise de ces congés (1er mai 2025 au 30 avril 2026). Cas particulier du salarié en arrêt maladie depuis plus d’un an Pour les congés acquis pendant l’absence pour maladie, le délai de report de 15 mois commence, non pas à la reprise du travail, mais à la fin de la période d’acquisition des congés. Cela concerne les salariés en arrêt maladie depuis au moins un an au moment où la période d’acquisition se termine et uniquement pour les congés acquis au titre de cette même période. Ainsi :

Exemple : Période d’acquisition : 1er juin 2024 au 31 mai 2025 Salarié absent pour maladie du 1er avril 2024 au 31 juillet 2025 La période de report court du 31 mai 2025 au 31 août 2026, car, au 31 mai 2025 (fin de la période d’acquisition), le salarié est toujours en arrêt maladie depuis au moins 1 an. → La reprise du salarié intervenant le 1er août 2025, la période de report est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations sur ses droits à congés. Si l’employeur donne ces informations au salarié le 7 août 2025, la période expire le 7 septembre 2026 (au lieu du 31 août 2026).

À l’issue de ce délai, les congés payés sont perdus, sans que l’employeur n’ait été obligé d’en informer le salarié. Exemple : Période d’acquisition : 1er juin 2024 au 31 mai 2025 Salarié absent pour maladie depuis le 26 avril 2024 La période de report débute le 31 mai 2025 → Les droits à congés acquis en période d’arrêt maladie au titre de l’année 2024-2025 sont perdus si le salarié est toujours absent pour maladie à la date du 31 août 2026. |

► A noter : vous pouvez également retrouver sur le code du travail numérique trois infographies qui résument ces nouvelles règles.

Les compléments de salaire ont pris une place importante

La publication d’une offre d’emploi reste le canal privilégié pour recruter un cadre

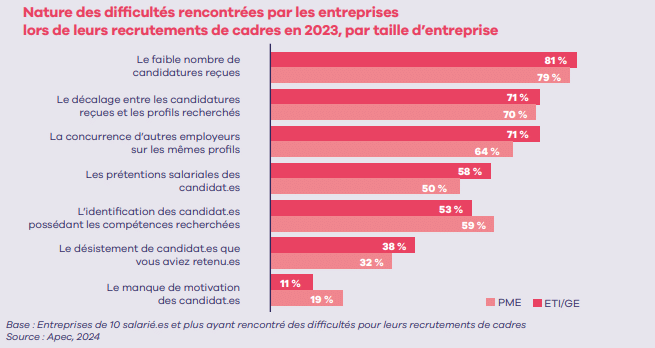

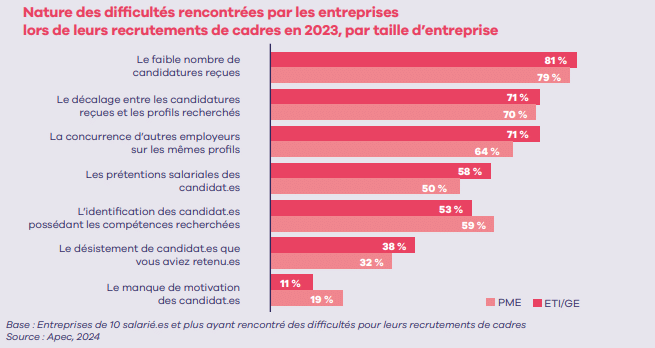

Comment les entreprises s’adaptent-elles aux difficultés de recrutement qui restent prégnantes depuis la crise sanitaire de 2020 ? Ce sont en effet six entreprises sur dix qui déclarent qu’une partie de leurs recrutements sont difficiles.

Les entreprises citent en premier l’insuffisance des candidatures (79 % pour les PME et 81 % pour les grandes entreprises). « Viennent ensuite le décalage entre les candidatures reçues et les profils recherchés ainsi que la concurrence entre les employeurs sur les mêmes profils », indique la note de l’Apec.

Pour faire face à ces obstacles, les entreprises doivent faire preuve de souplesse. Elles acceptent ainsi de « consentir à des ajustements en premier lieu sur la rémunération proposée qui est souvent revue à la hausse, mais également en assouplissant les critères de sélection sur le profil des candidats ».

D’autres entreprises ont fait le choix de tenter de recruter des cadres moins expérimentés ou, au contraire, plus expérimentés que nécessaire.

Comment les entreprises adaptent leurs canaux de sourcing face à ces difficultés de recrutement ? Les entreprises ont tendance à resserrer leurs stratégies de sourcing en limitant le nombre de canaux utilisés.

Il ressort de l’enquête de l’Apec que la diffusion d’une offre d’emploi reste le canal le plus utilisé (86 %) et est même « un incontournable » pour les grandes entreprises (96 %).

► Et ce mode opératoire fait preuve de son efficacité puisque dans plus de la moitié des cas, l’offre d’emploi est le canal qui permet d’aboutir à l’embauche.

Vient ensuite la sollicitation du réseau de contacts personnels ou professionnels (76 %).

Quid des réseaux sociaux ? Ont-ils toujours le vent en poupe ? « Le recours aux réseaux sociaux, qui progressait depuis 2020, s’est stabilisé en 2023 », note l’Apec qui indique également que ce canal « fait désormais partie des fondamentaux en matière de sourcing, pour les PME (72 %) comme pour les grandes entreprises (85 %) pour lesquelles il devance le réseau de contacts ».

Dans le détail, 69 % y ont recours pour diffuser leurs offres et 51 % pour approcher directement les candidats, même si cette pratique est en recul.

Quant au recours à un intermédiaire de recrutement, son nombre se stabilise après avoir fortement augmenté en 2022. Ainsi, en 2023, « la moitié des entreprises ont sollicité un intermédiaire pour au moins un recrutement de cadre, contre 48 % en 2022 et 42 % en 2019, avant la crise sanitaire.

| Les attentes des cadres en matière de recrutement |

|---|

|

Les cadres déplorent la longueur excessive des processus de recrutement. Ainsi, « une fois leur candidature envoyée, un cadre sur deux estime que l’attente pour un premier contact devient excessive au-delà de trois semaines ». Ils expriment également un mécontentement quant au fait qu’ils sont « sur-mobilisés » ce qui entraîne de nombreux déplacements, de longs entretiens, des tests parfois inutiles. En somme, les cadres attendent de connaître dès le départ le déroulé du processus de recrutement. Enfin, les candidats souhaitent être informés très rapidement des éléments clefs du poste. « Selon la majorité des cadres, le salaire à l’embauche est discuté trop tardivement avec les recruteurs ». 65 % d’entre eux souhaitent que la question de la rémunération soit abordée avant le premier entretien physique, soit dès l’offre d’emploi, soit lors d’un premier entretien de pré-sélection. |

(*) « Pratiques de recrutement des cadres. des entreprises toujours offensives dans leurs stratégies de sourcing », mai 2024. Note issue d’une enquête téléphonique réalisée du 12 janvier au 13 février 2024 auprès de 1 150 entreprises de 10 salariés et plus du secteur privé ayant recruté au moins un cadre au cours de l’année 2023.

« Attentes des cadres en matière de recrutement. Des processus plus compacts, plus lisibles et plus équilibrés », mai 2024. Note issue d’une enquête qualitative menée en novembre et décembre 2023 au cours de laquelle ont été menés 10 entretiens et cinq réunions de groupe, et une enquête quantitative en ligne menée en février 2024 auprès d’un échantillon de 2 000 cadres en emploi du secteur privé, selon la méthode des quotas.